Stanza delle Vedute Romane – Stanza delle Vedute Romane

Alle pareti della stanza tre sovrapporte presentano un medaglione ovale a monocromo accompagnato da un’incorniciatura sormontata da un’aquila e tralci vegetali: attorno all’ovale si trovano comparti, in basso con simboli allusivi alle figure principali, in alto con foglie e fiori su fondo crema. Sugli ovali sopra citati si riconoscono Marte, Giove e Vesta, mentre all’interno dell’analoga decorazione situata sopra il camino (tra le finestre) sono rappresentati Venere e Cupido. La scansione parietale avviene per via di fasce, con candelabre di festoni trattenuti da mascheroni realizzati con racemi, fiocchi, faretre. All’interno di tale decorazione compaiono tondi lignei con testine di profilo incastonate entro la parete.

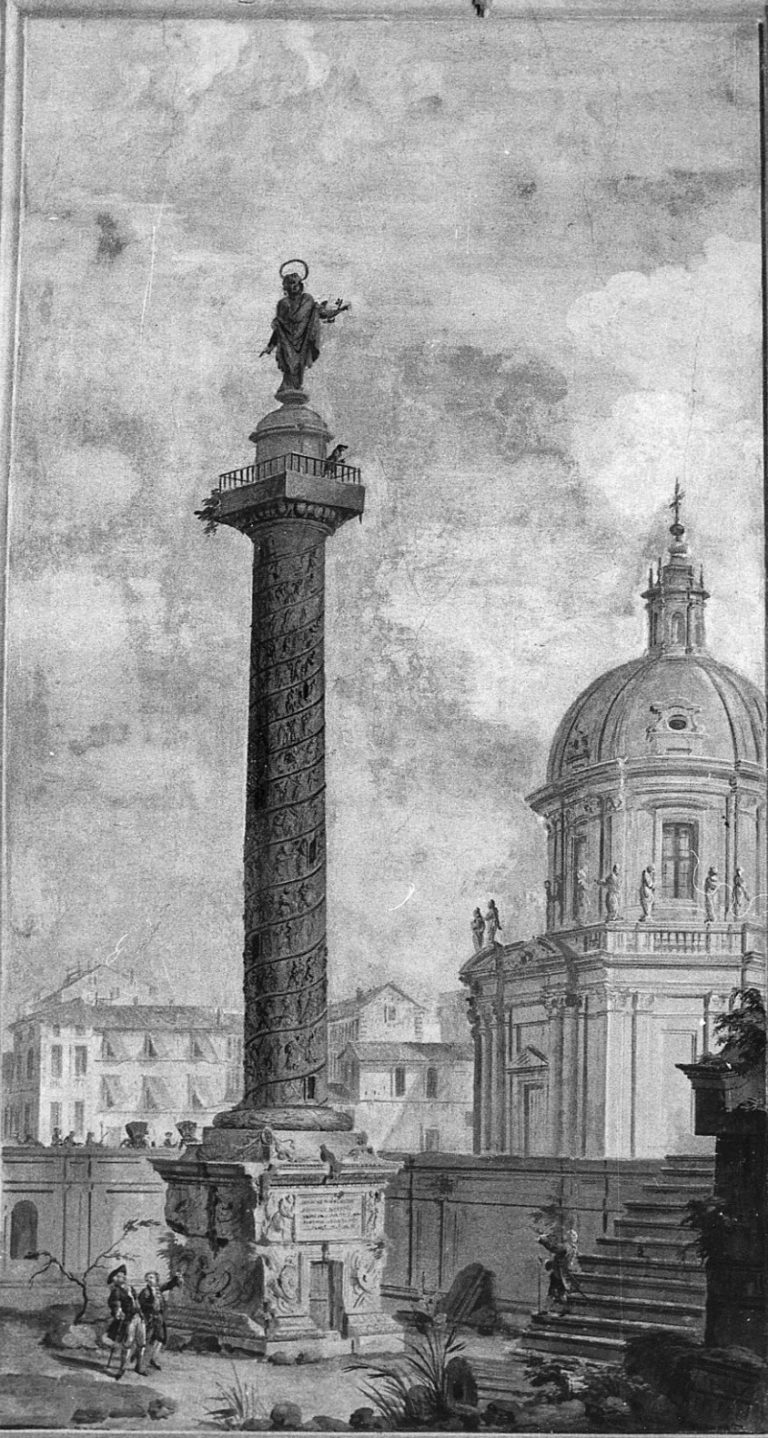

Incorniciate a finto stucco e sormontate da trofei militari sono le vedute che danno il nome alla stanza: vi si riconosce San Giovanni in Laterano; la Piramide di Caio Cestio; la Colonna Traiana con la chiesa del Santissimo Nome di Maria; Piazza del Pantheon: proprio in quest’ultima veduta si può notare come sia stato aggiunto, in ombra, nell’estrema sinistra in primo piano, un alto edificio con altana. Probabilmente questa inesattezza è da ricondursi all’ornatista Guidolini (si veda più avanti), che evidentemente mai aveva soggiornato a Roma e che necessitò di tale modello per conferire credibilità topografica alle immagini. Sopra le vedute si situa un fregio a monocromo, riportante figurine componenti scene di vita militare.

Il soffitto presenta agli angoli finti cupolini a monocromo color crema, con trofei militari. Sulla fascia esterna una targa con putti e dragoni in monocromo verde scuro si accompagna a comparti in verde chiaro con girali e fiaccole, mentre al centro campeggia un finto cassettone con medaglioni crema e fregi in verde.

Per via stilistica e documentaria, la decorazione di questo ambiente, nonché della Stanza delle Stagioni, va attribuita a Paolo Guidolini. La scelta di raffigurare Vedute di Roma è sintomo di un interesse in costante crescita verso l’Urbe, benché, come nota Ton (2018, p. 323), sia essa conosciuta tramite traduzioni incisorie, rimandabili con ragione a quelle di Giambattista Piranesi (pubblicate solo nel 1775). La rappresentazione di vedute prospettiche è verosimilmente frutto di una scelta dei committenti, essendo questo un repertorio solitamente estraneo al Guidolini. Per la parte figurale non si può escludere inoltre un intervento da parte di Antonio Buttafogo (Ivi, p. 324)

Emanuele Principi

G. Bresciani Alvarez, L’architettura civile del barocco a Padova, in Padova, Case e palazzi, a cura di L. Puppi e F. Zuliani, Vicenza 1977, p. 173; G. Pavanello, La decorazione neoclassica a Padova, in “Antologia di Belle Arti”, IV, 13-14, 1980, p. 57; G. Fossaluzza, La pittura a Padova nel Settecento, in La pittura in Italia. Il Settecento, a cura di G. Briganti, II, riedizione accresciuta e aggiornata, Milano 1990, p.166; I. Chignola, Paolo Guidolini: un ornatista tra Tiepolo e Novelli, in “Neoclassico”, 25, 2004, p. 66; , in “Affreschi nei palazzi di Padova. Il Sei e Settecento”, a cura di V. Mancini, A. Tomezzoli, D. Ton, Verona 2018, pp. 317-331.

Palazzo Frigimelica, poi Selvatico, poi Montesi, poi Estense

Palazzo Frigimelica, poi Selvatico, poi Montesi, poi EstensePadova

Elenco immagini:

Paolo Guidolini, Veduta della Colonna Traiana, 1778

Paolo Guidolini, Veduta della Piramide di Caio Cestio, 1778

Paolo Guidolini, Veduta del Pantheon, 1778

Paolo Guidolini, Veduta di San Giovanni in Laterano, 1778

Paolo Guidolini, Decorazione parietale, 1778

Paolo Guidolini, Decorazione soffittale, 1778