Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, sacello di San Michele

Città:

Verona

Provenienza:

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, sacello di San Michele

Autore:

Pittore del 996

Titolo:

Maiestas Domini, i santi Nazaro, Celso e Giuliana, angeli e santi (?) entro rote:

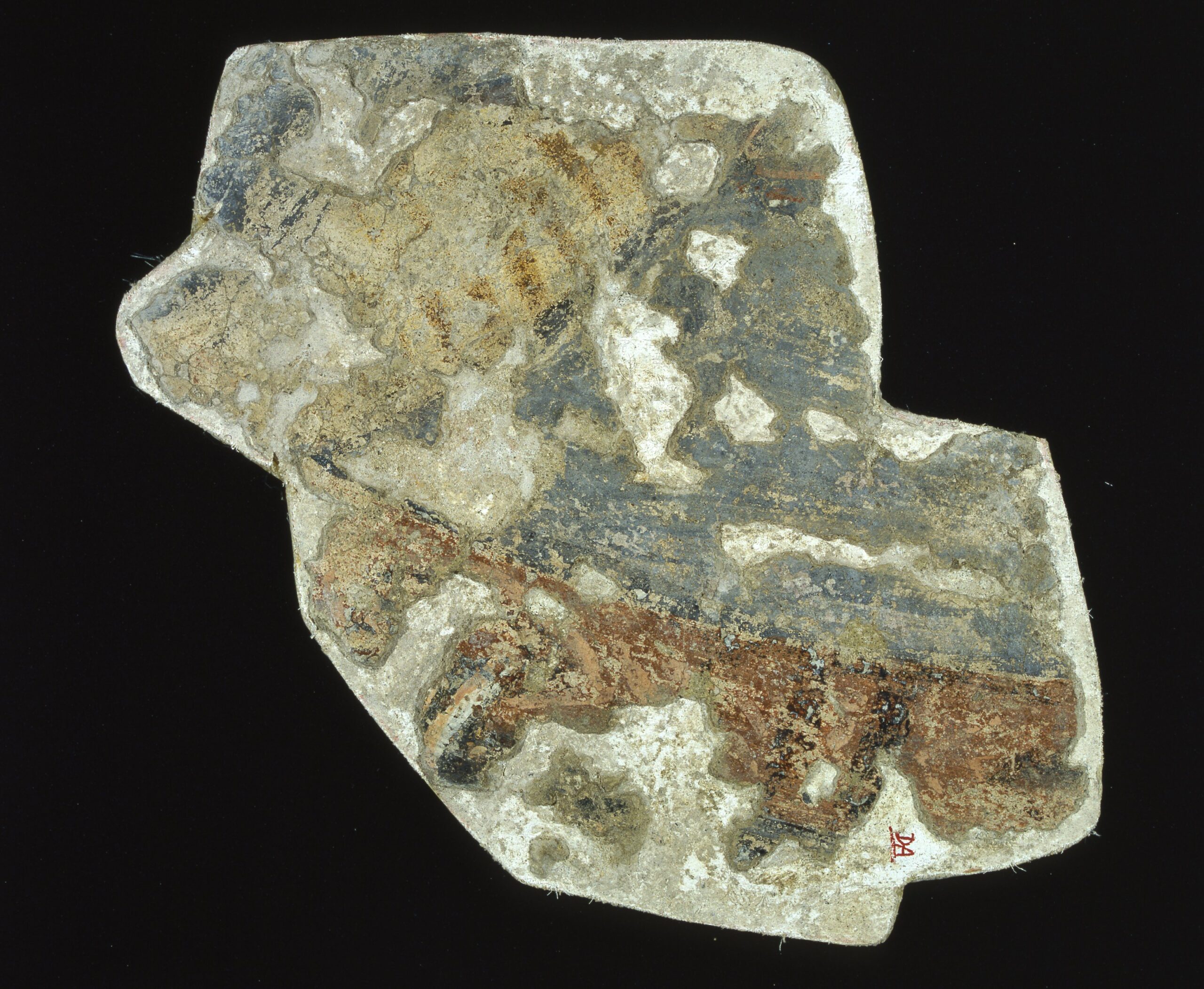

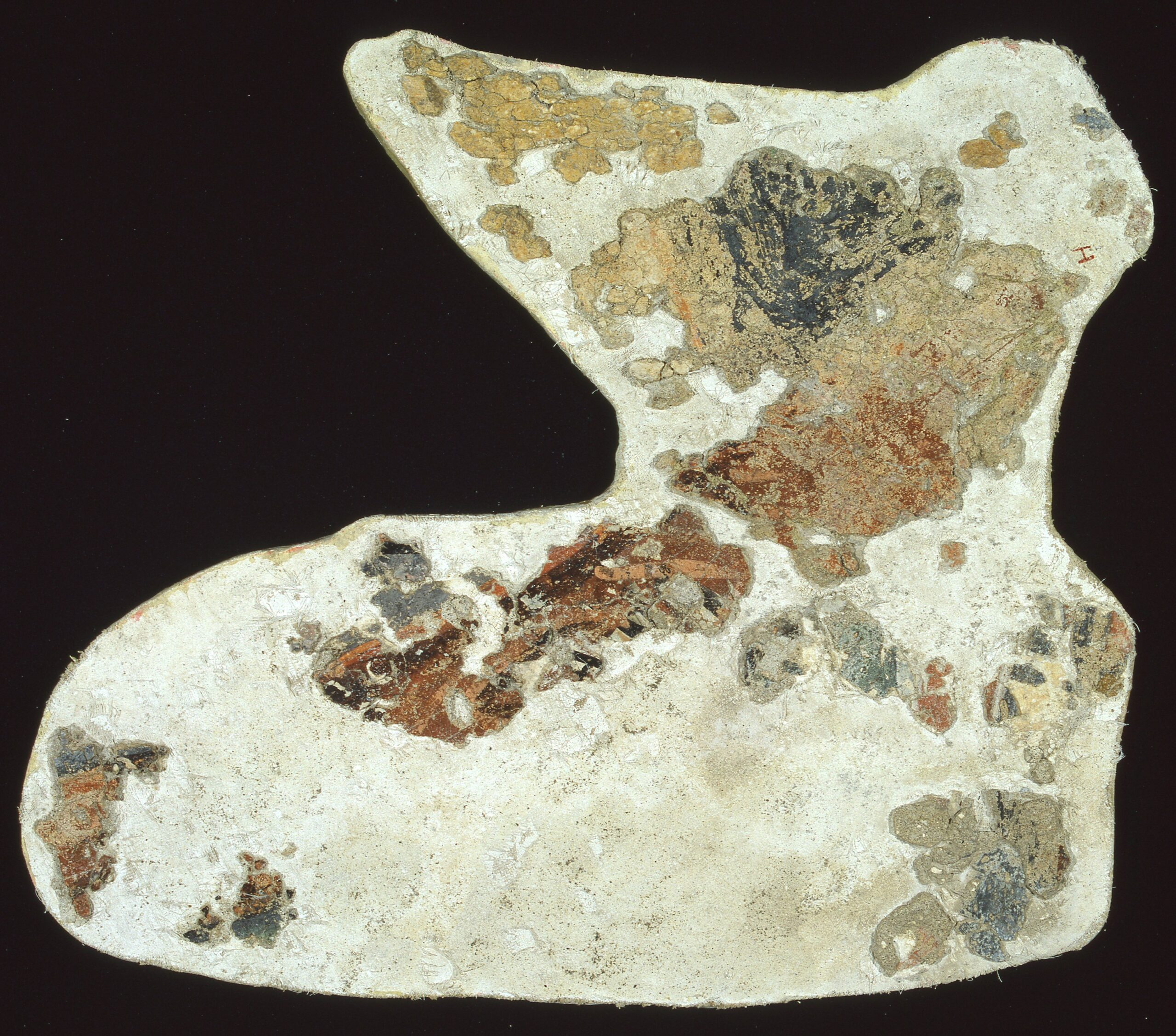

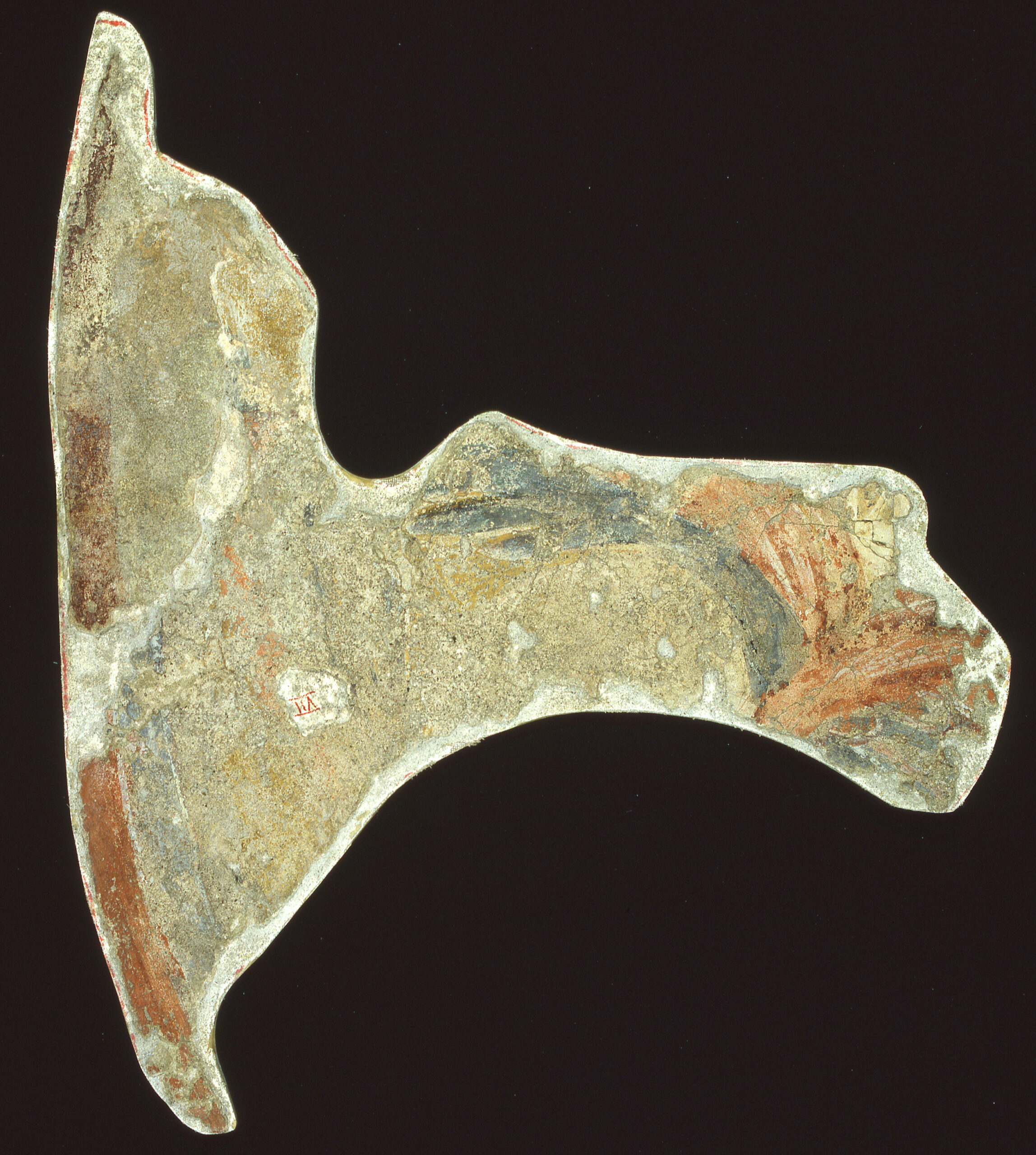

1.Maiestas Domini: Cristo, pittura murale staccata, 135 x 32 cm, inv. 36419-1B3875

2.Maiestas Domini: braccio di Cristo e cornice della mandorla, pittura murale staccata, 39,6 x 60,5 cm, inv. 36420-1B3876

3.Maiestas Domini: veste di Cristo e parte di trono (?), pittura murale staccata, 78,3 x 139,8 cm, inv. 36421-1B3877

4.Maiestas Domini: piede e veste di Cristo con suppedaneo del trono, pittura murale staccata, 105 x 147,5 cm, inv. 36422-1B3878

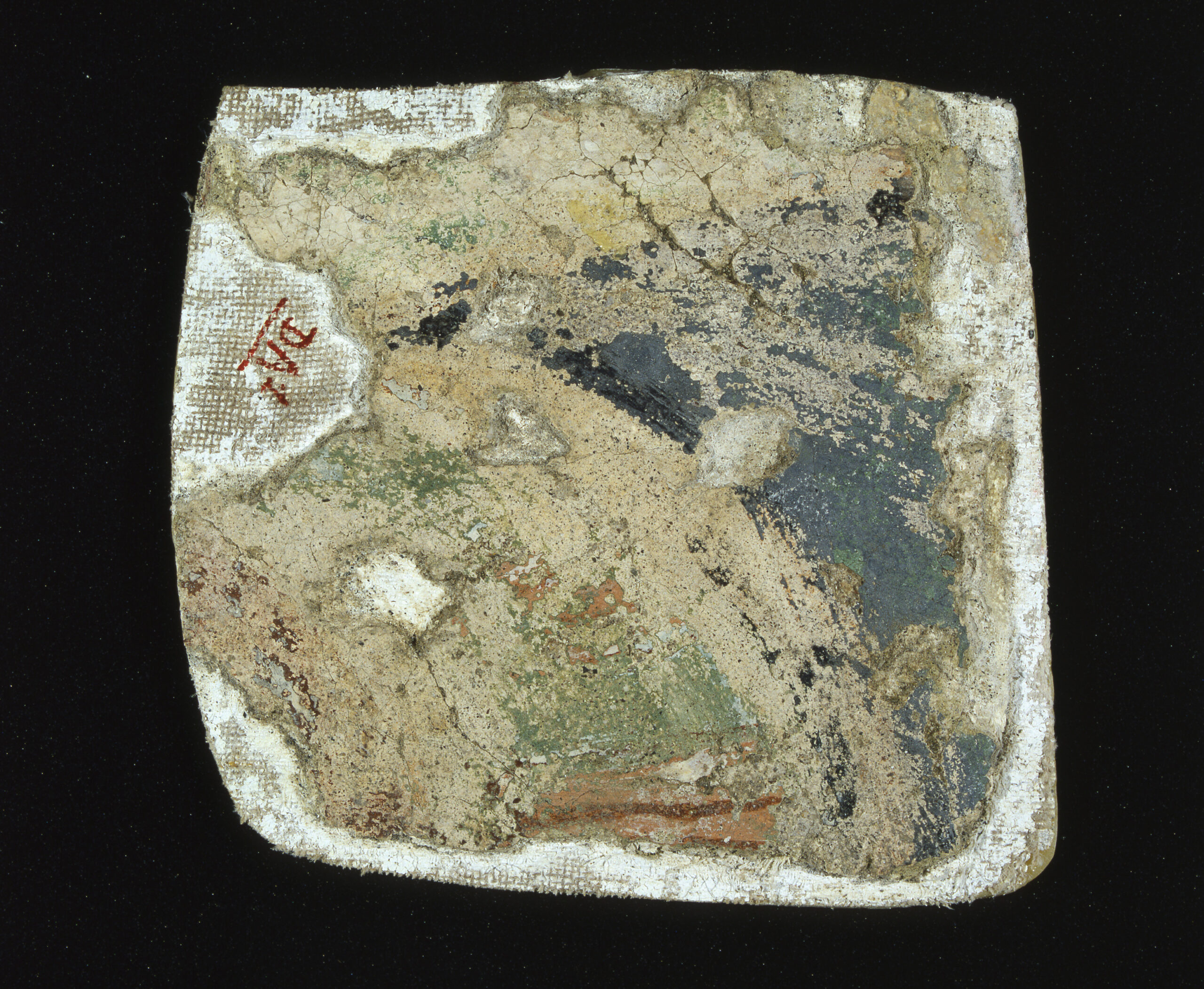

5.Maiestas Domini: cornice a fasce sotto il suppedaneo del trono e traccia incisa di due rote, pittura murale staccata, 60,6 x 175 cm, inv. 36423-1B3879

6.Maiestas Domini: angelo e cornice della mandorla, pittura murale staccata, 107 x 138 cm, inv. 36424-1B3880

7.Maiestas Domini: angelo e cornice della mandorla, pittura murale staccata, 135 x 97 cm, inv. 36425-1B3881

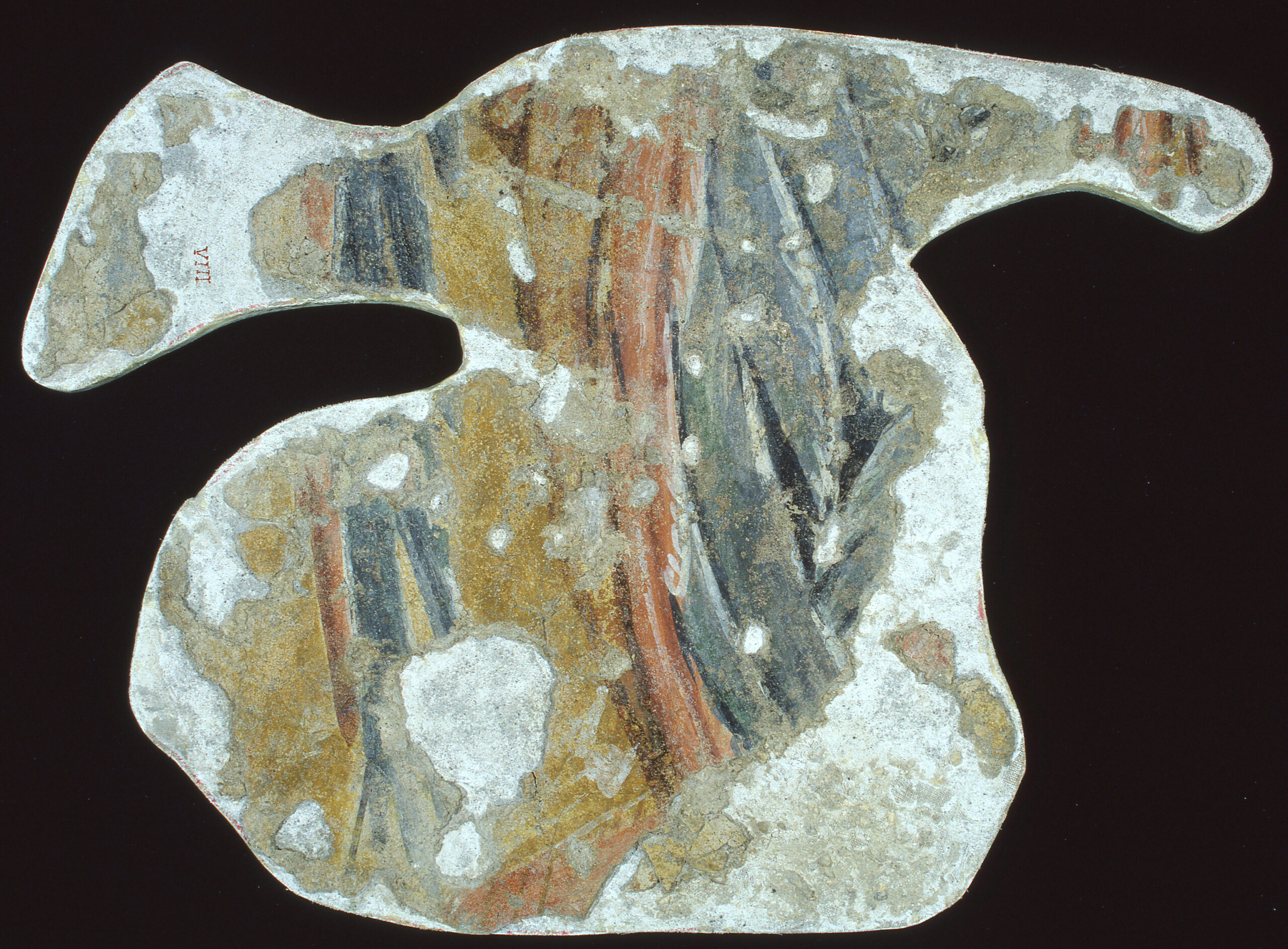

8.Maiestas Domini: mano dell’angelo, cornice della mandorla e resto d’iscrizione, pittura murale staccata, 96,8 x 139 cm, inv. 36426-1B3882

9.Maiestas Domini: cornice della mandorla, pittura murale staccata, 76,5 x 130 cm, inv. 36427-1B3883

10.Maiestas Domini: cornice della mandorla, pittura murale staccata, 60,3 x 67,2 cm, inv. 36428-1B3884

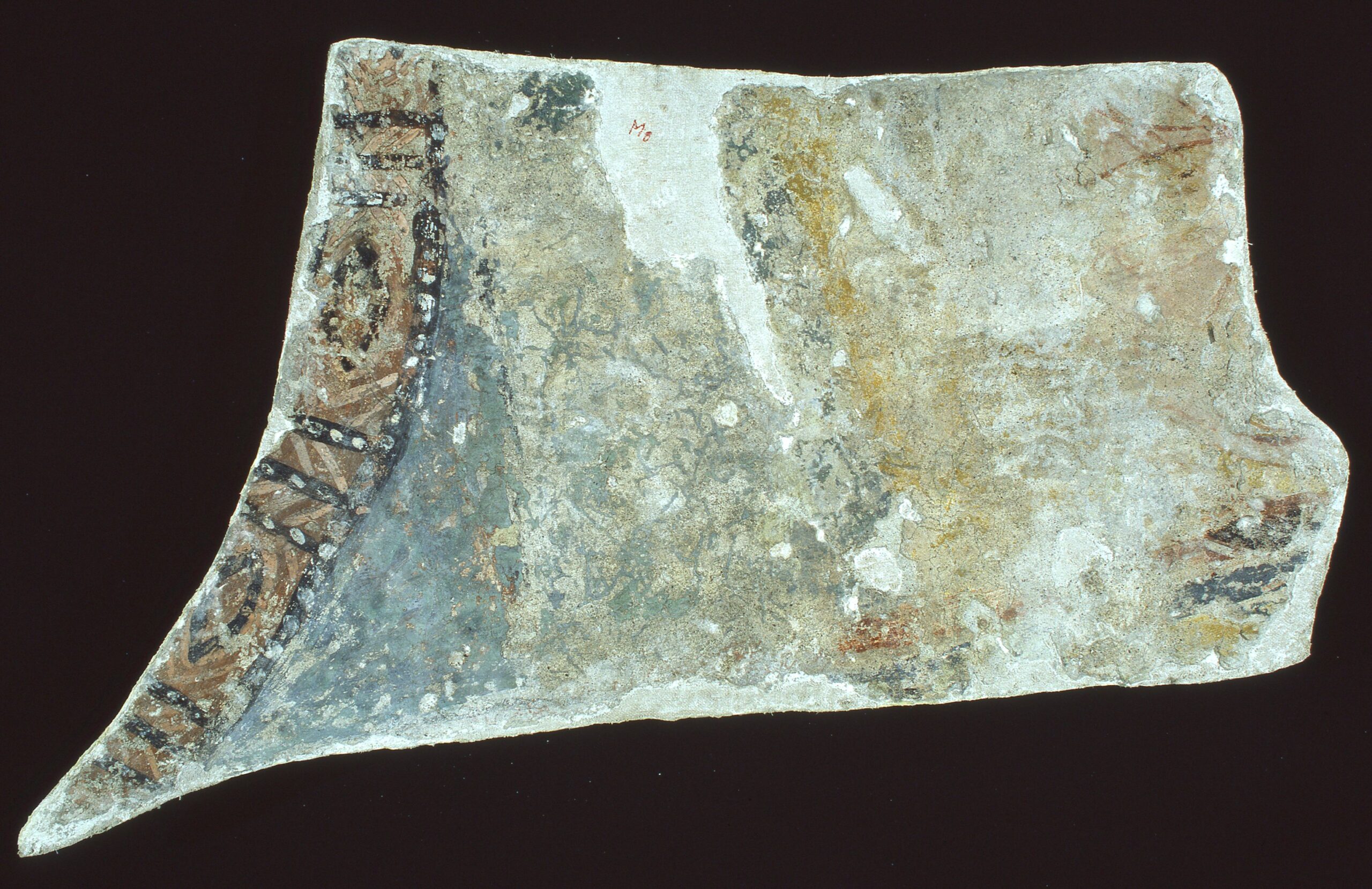

11.Maiestas Domini: cornice a pelte, pittura murale staccata, 70,5 x 123,8 cm, inv. 36429-1B3885

12.Maiestas Domini: clipeo con angelo entro cornice a pelte, pittura murale staccata, 96,5 x 142 cm, inv. 36430-1B3886

13.Maiestas Domini: mandorla (?), pittura murale staccata, 21,4 x 20,4 cm, inv. 36431-1B3887

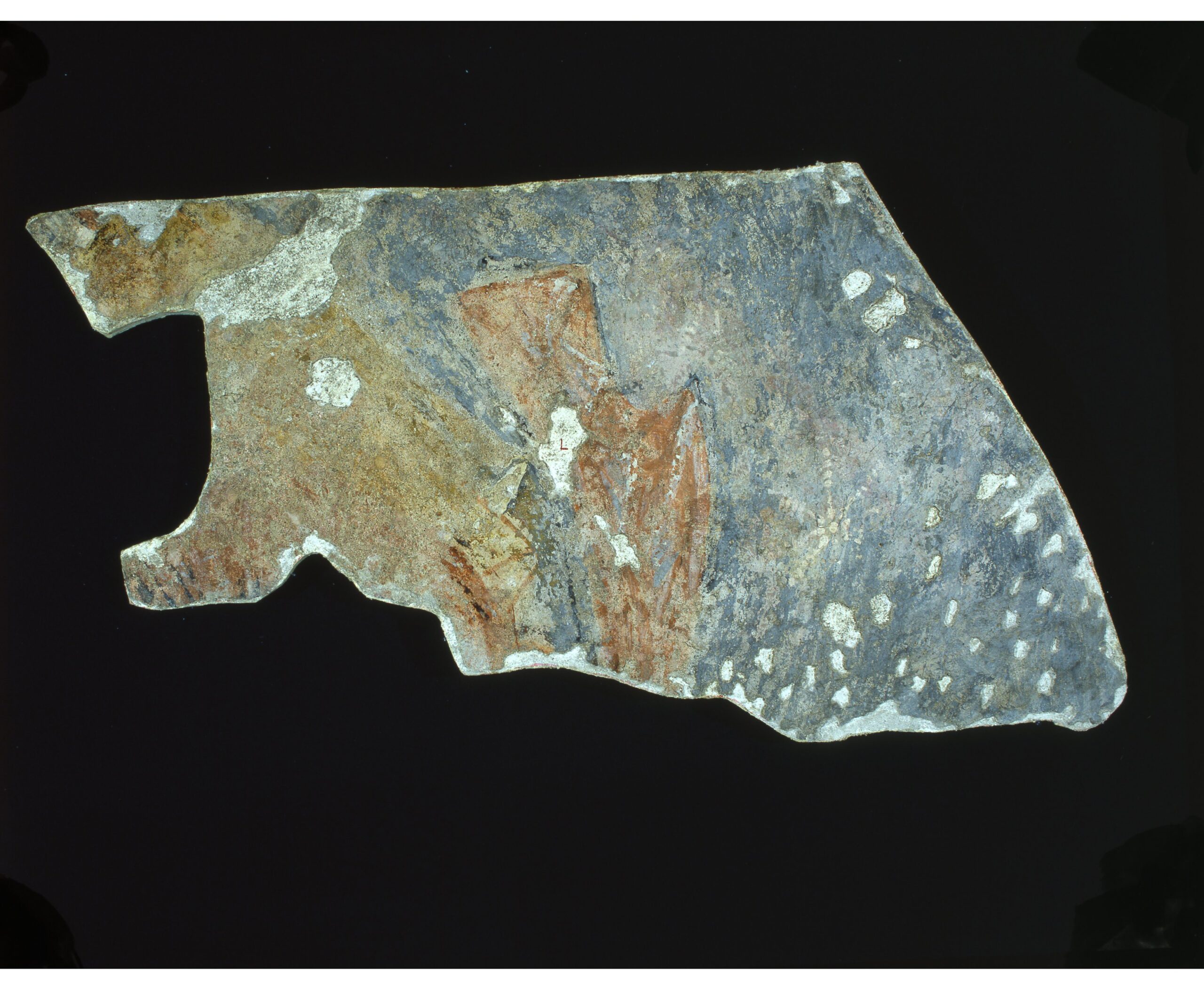

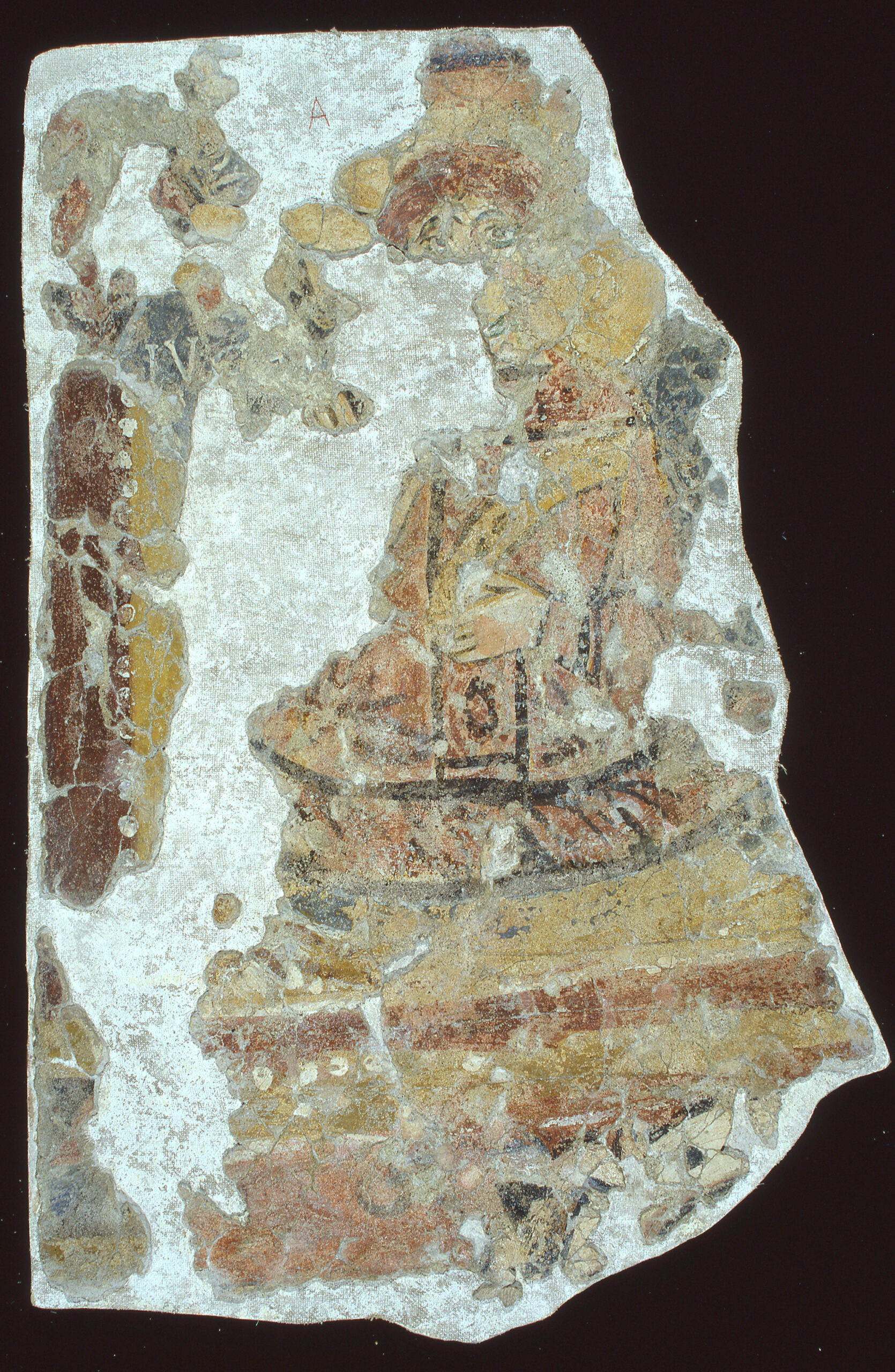

14.Santa Giuliana (frammento), pittura murale staccata, 101,4 x 66,5 cm, inv. 36432-1B3888

15.Santi Nazaro e Celso (frammento), pittura murale staccata, 97 x 110 cm, inv. 36433-1B3889

16.Santo (frammento), pittura murale staccata, 50 x 151 cm, inv. 36434-1B3890

17.Vergine Maria (frammento), pittura murale staccata, 67 x 98,3 cm, inv. 36435-1B3891

18.Vergine Maria (frammento) e cornice a fascia, pittura murale staccata, 67 x 98,3 cm, inv. 36436-1B3892

19.Serafino (frammento), pittura murale staccata, 141,5 x 110,5 cm, inv. 36437-1B3893

20.Serafino (?) e cornice a fascia, pittura murale staccata, 75,5 x 88,9 cm, inv. 36438-1B3894

21.Serafino (frammento), pittura murale staccata, 72,5 x 101,7 cm, inv. 36439-1B3895

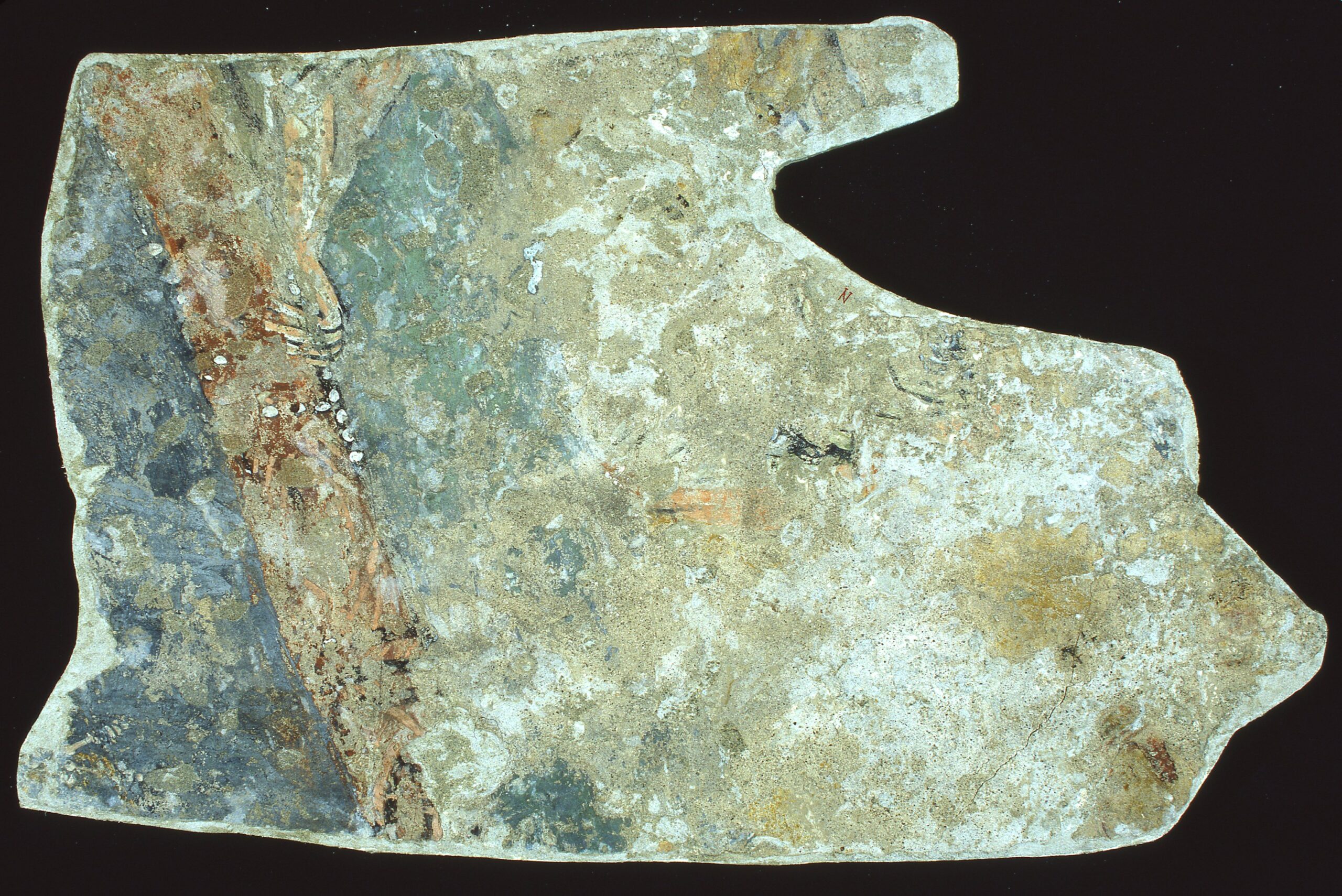

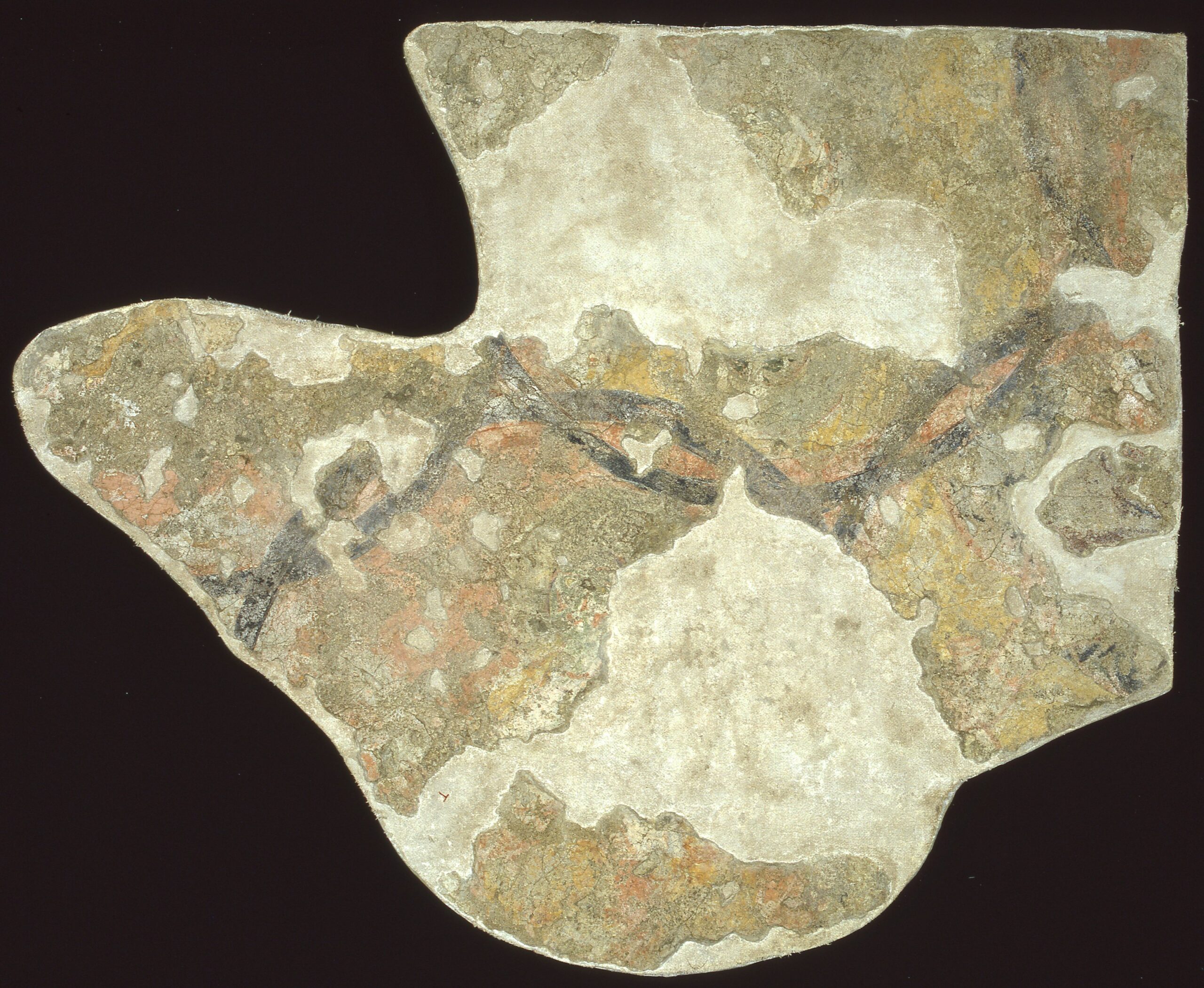

22.Decorazione a intreccio in palinsesto con crustae marmoree, pittura murale staccata, 81,2 x 158 cm, inv. 36440-1B3896

23.Decorazione a intreccio (frammento), pittura murale staccata, 52,3 x 28,8 cm, inv. 36441-1B3897

24.Decorazione a intreccio (frammento), pittura murale staccata, 56 x 82 cm, inv. 36442-1B3898

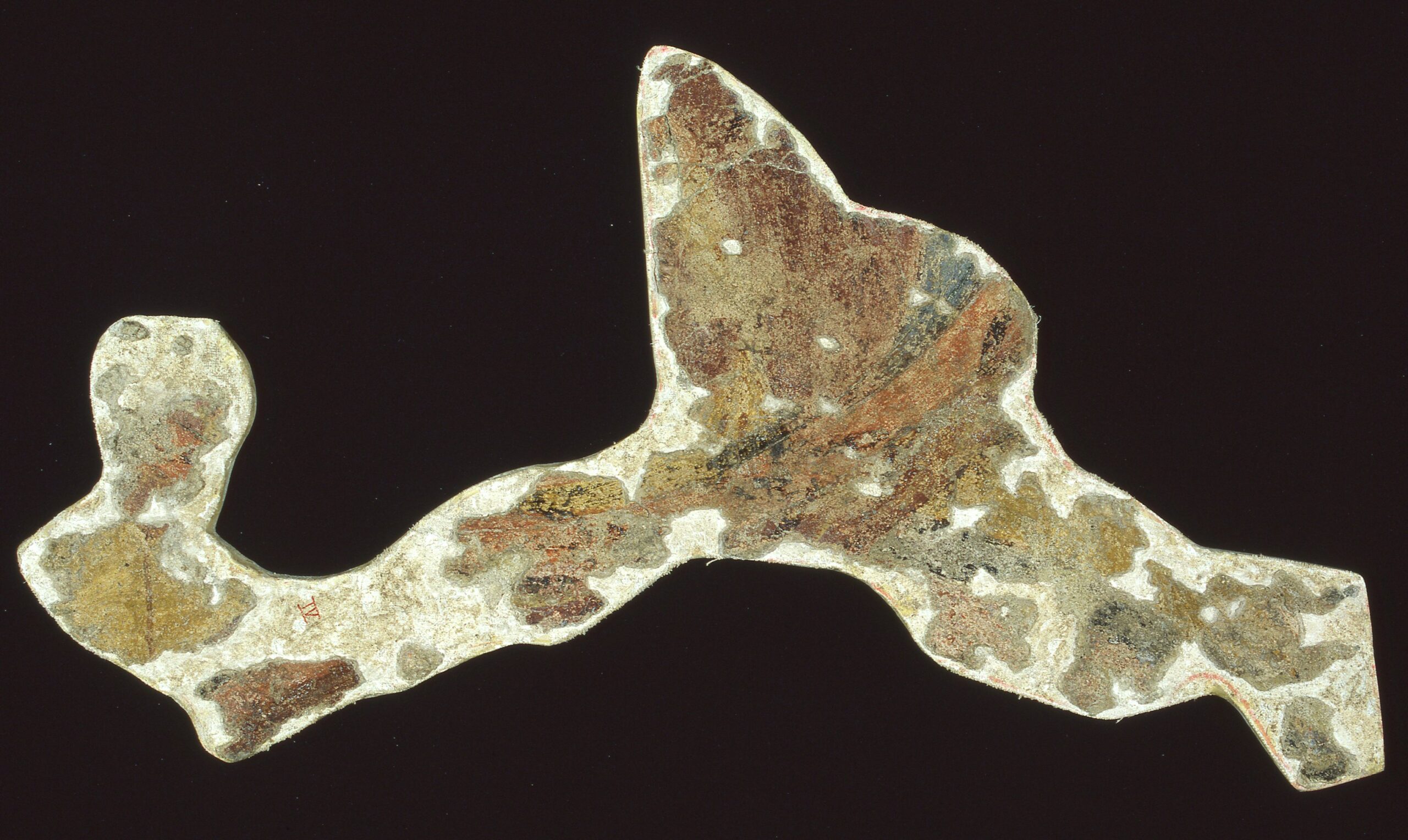

25.Angeli entro rote (frammento), pittura murale staccata, 39 x 143,5 cm, inv. 36443-1B3899

26.Rote (frammento), pittura murale staccata, 121,4 x 47,5 cm, inv. 36444-1B3900

27.Soggetto non decifrabile, pittura murale staccata, 12,5 x 45 cm, inv. 36445-1B3901

28.Soggetto non decifrabile, pittura murale staccata, 116 x 51 cm, inv. 36446-1B3902

29.Santi entro rote (frammento), pittura murale staccata, 27 x 97,4 cm, inv. 36447-1B3903

30.Angeli entro rote (frammento), pittura murale staccata, 97 x 118,5 cm, inv. 36448-1B3904

31.Angeli entro rote (frammento), pittura murale staccata, 66,5 x 190 cm, inv. 36449-1B3905

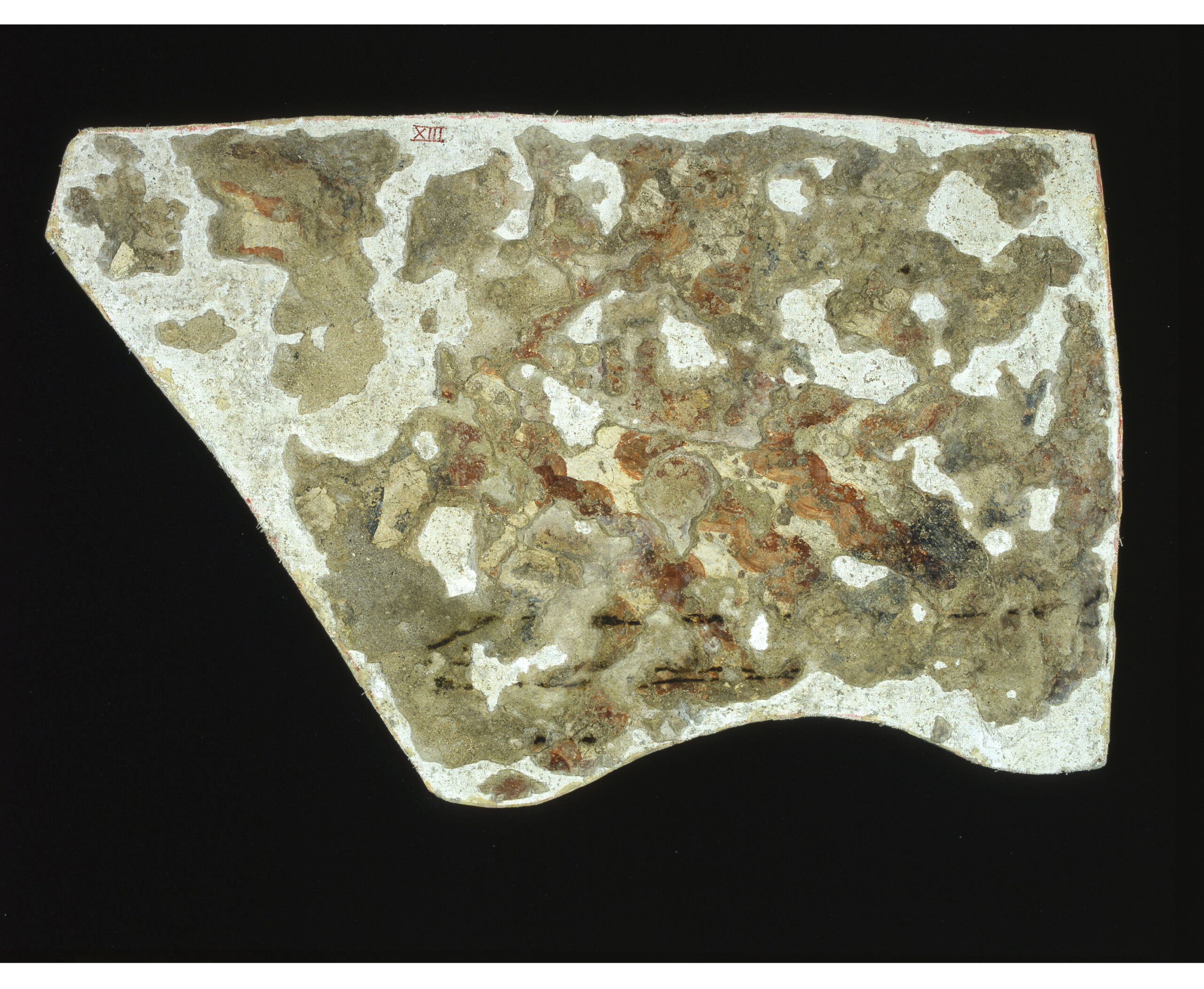

32.Rote (frammento di palinsesto), pittura murale staccata, 98,4 x 63 cm, inv. 36450-1B3906

33.Rote (?) (frammento), pittura murale staccata, 25 x 67,4 cm, inv. 36451-1B3907

34.Fondo blu (volta?), pittura murale staccata, 64,8 x 37,2 cm, inv. 36452-1B3908

35.Fondo blu (volta?), pittura murale staccata, 21 x 36,5 cm, inv. 36453-1B3909

36.Cornice (?), pittura murale staccata, 9,3 x 59,5 cm, inv. 36454-1B3910

pittura murale staccata

Restauri:

1963 stacco a cura dell’Istituto Centrale per il Restauro di Roma

1899 restauro di Antonio Bertolli

1963-1994 restauro dell’Istituto Centrale per il Restauro di Roma

2015 Pierpaolo Cristani s.n.c.

I frammenti (cfr. Franco 2010, pp.20-29, cat.1; figg.1-36) furono rinvenuti nel 1885 in seguito allo strappo degli affreschi che decoravano le pareti del sacello di San Michele, presso la chiesa dei Santi Nazaro e Celso (cfr. Franco 2010, pp.29-37, cat.2). L’intervento, sollecitato dall’Ispettore Carlo Cipolla ed eseguito dal pittore Gaetano Pasetti, portò alla luce le pitture sottostanti apparte-nenti al ciclo più antico.

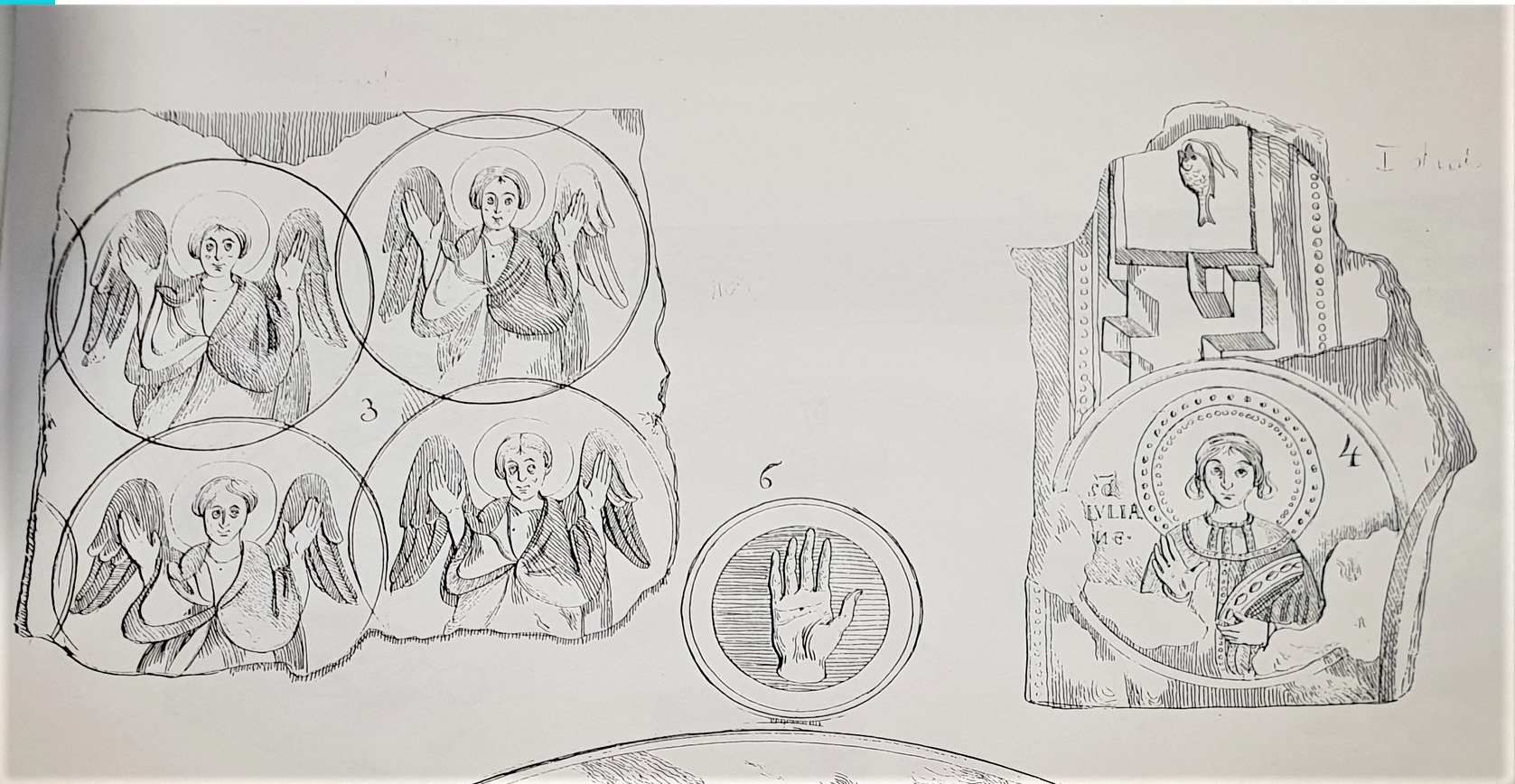

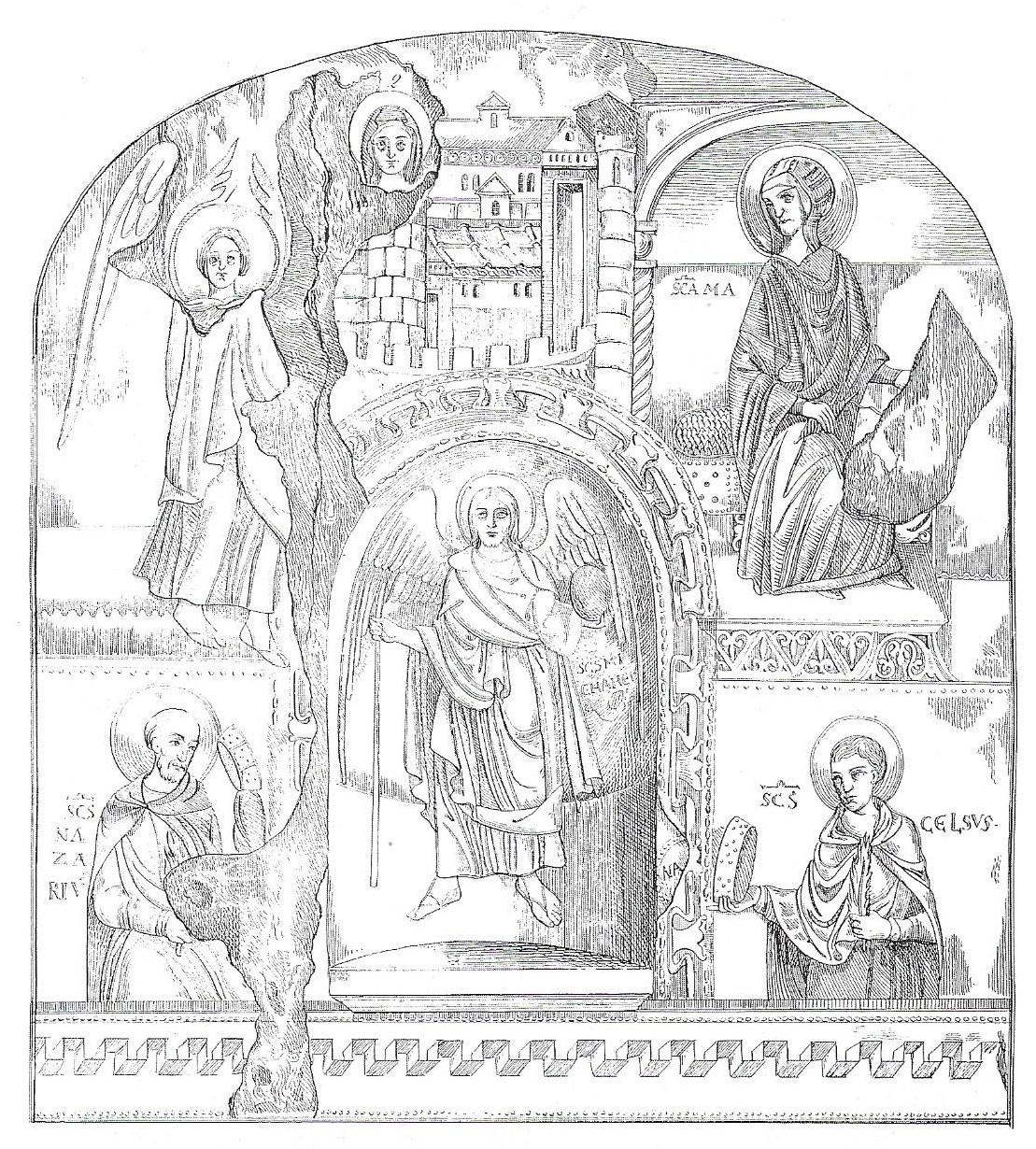

Già nel Settecento Maffei aveva segnalato la presenza di due strati di intonaco, distinti e sovrappo-sti: in alcuni punti, sotto la prima e rozza «stabilitura», ne era visibile un’altra anteriore «dipinta parimente, ma peggio ancora» (Maffei 1731-32, pp.93-94). Lo studioso aveva giudicato quest’ul-tima antichissima, senza tuttavia formulare un giudizio definitivo. Alcune incisioni, precedenti lo strappo, testimoniano il riaffiorare del ciclo più antico. Verso le fine del Settecento Gian Giacomo Dionisi riuscì a visitare il sacello, rilevandone le pitture; le tavole tratte dai suoi disegni furono pubblicate, in parte, negli anni seguenti, documentando la presenza di lacune e, in alcuni punti, l’emergere della pittura sottostante (fig.37). Nel 1841 Orti Manara scrisse la prima monografia de-dicata al Sacello, contenente una serie di incisioni (Orti Manara 1841, pp.1-2). Lo studioso si recò più volte nella cappella per esaminare le pitture. Osservando le pareti, riconobbe la presenza di tre strati, segno che le pitture furono «rinnovate per ben tre volte»: inizialmente venne dipinta la roc-cia, poi, si dipinse sopra ad un primo intonaco, infine, sopra ad un nuovo strato si eseguirono le pit-ture più recenti (Orti Manara 1841, p.3). Degli affreschi eseguiti sopra la prima intonacatura, si conservavano solo pochi frammenti: quattro angeli con le mani alzate ed una santa con diadema, identificata in Santa Giuliana (fig.38); affioravano anche due teste in corrispondenza di alcune la-cune presenti nella scena dell’Annunciazione (fig.39).

Negli anni successivi Rossi ricorda alcuni angeli, un leone ed «altri avanzi» (Rossi 1854, p.234).

A partire dal 1881, Carlo Cipolla sollecitò lo stacco degli affreschi presenti all’interno del sacello: l’umidità e le finestre sempre aperte rendevano l’ambiente particolarmente dannoso per la conser-vazione delle pitture, che andavano deperendo. Dopo aver eseguito un sopralluogo il 18 agosto 1881, l’Ispettore scrisse una relazione dettagliata sullo stato conservativo degli affreschi (Cipolla 1881, pp.867-871). Il sacello era diviso in tre vani. Nel secondo ambiente, fra le pitture più antiche, si conservavano ancora degli angeli; nel terzo vano, sulla parete di fondo, si vedevano le due teste illustrate da Dionisi e da Orti Manara. Santa Giuliana, invece, aveva subito molti danni.

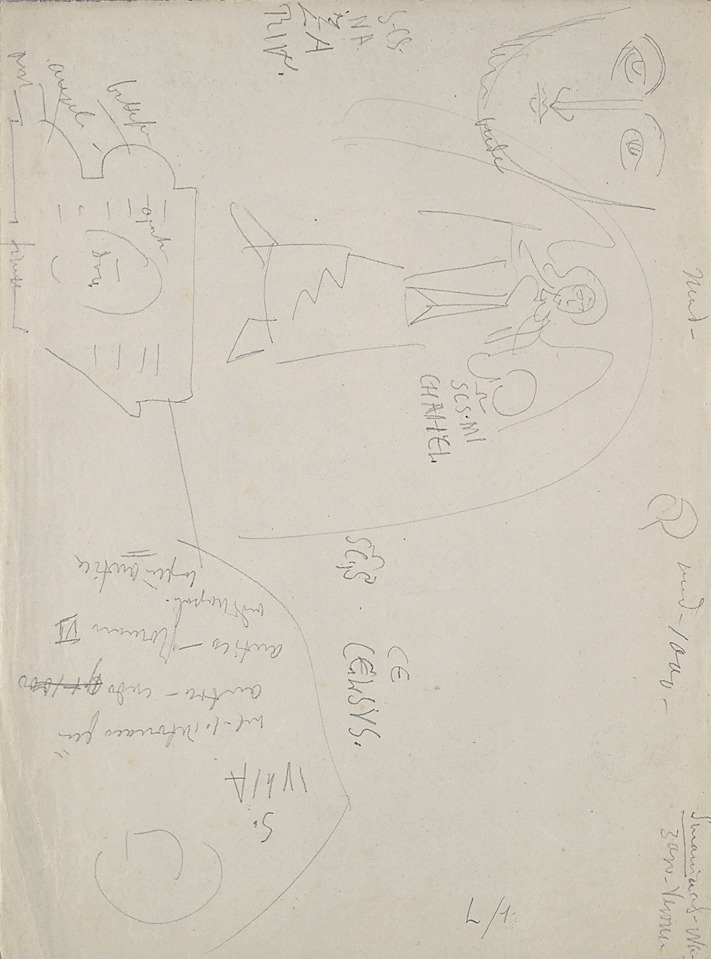

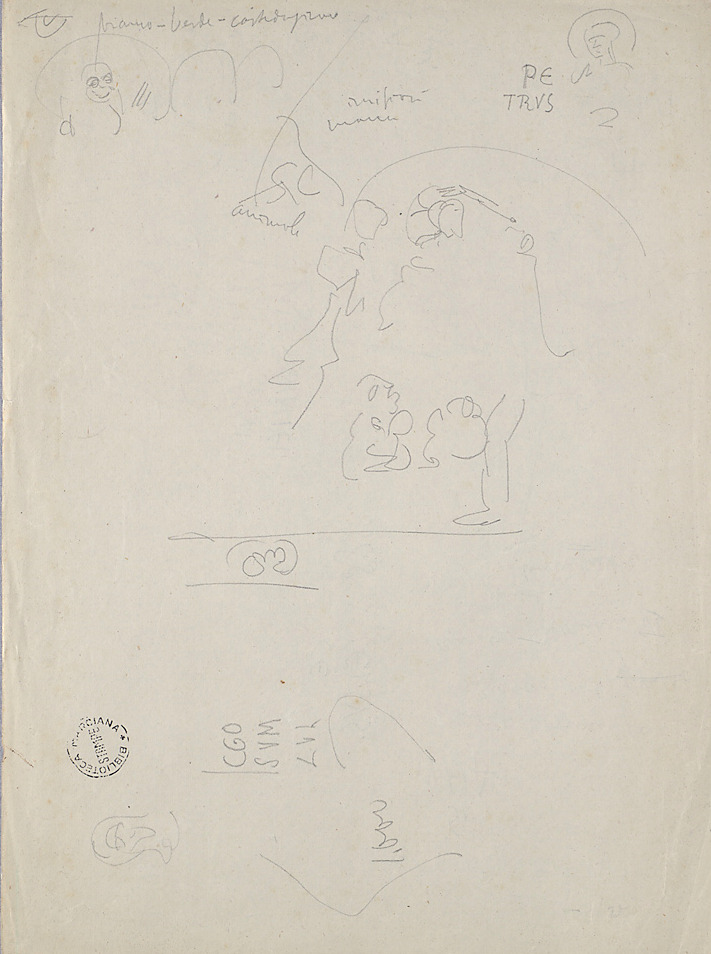

Il degrado in cui si trovava la cappella portò alla decisione di strappare il ciclo più recente; in que-sto modo, sarebbero state recuperate le pitture dell’intonaco inferiore, «più pregevoli dal lato stori-co cronologico», essendo più antiche di «almeno un secolo» (Foglio periodico della Prefettura di Verona, 1882, p.237). Dopo aver compiuto un sopralluogo il 1° gennaio 1882, il pittore Gaetano Pasetti eseguì il “lievo” di una piccola parte dell’intonaco. Osservando alcuni schizzi realizzati in quegli anni da Cavalcaselle, si possono riconoscere il San Michele nella nicchia e il Battesimo di Cristo; con più cura e attenzione è raffigurato un volto appartenente al ciclo più antico (figg.40-41). Probabilmente si tratta di un disegno eseguito dopo il saggio di “lievo” documentato nel 1882, ma prima dello strappo completo degli affreschi del secondo strato: «le linee del volto», infatti, «paio-no corrispondere a quelle del Cristo sulla volta, in precedenza non visibile» (Franco 2008, p.495).

Le operazioni di strappo si conclusero nel 1885. In seguito al trasferimento degli affreschi più re-centi all’interno del Museo, l’attenzione della critica si concentrò sul ciclo sottostante.

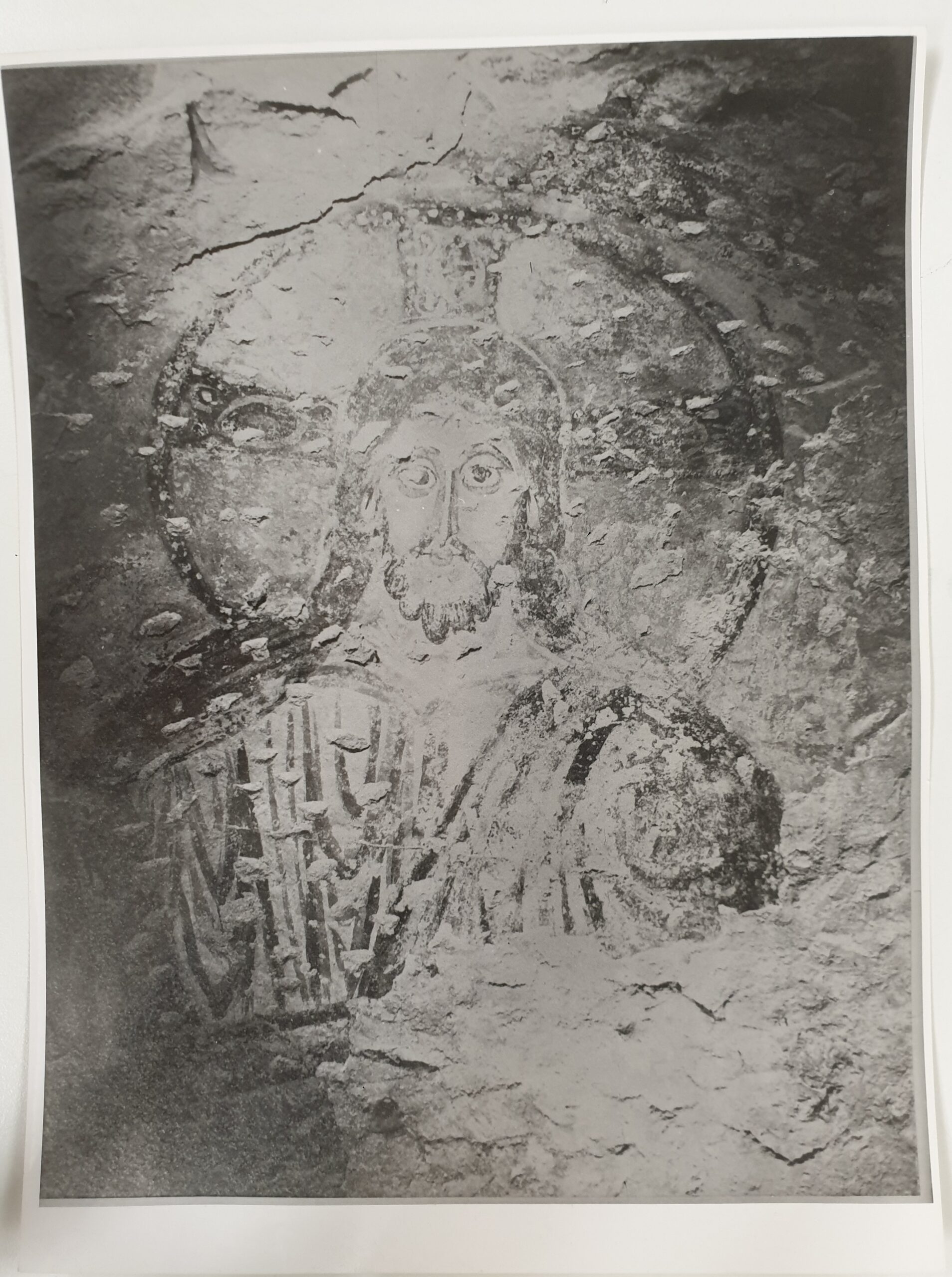

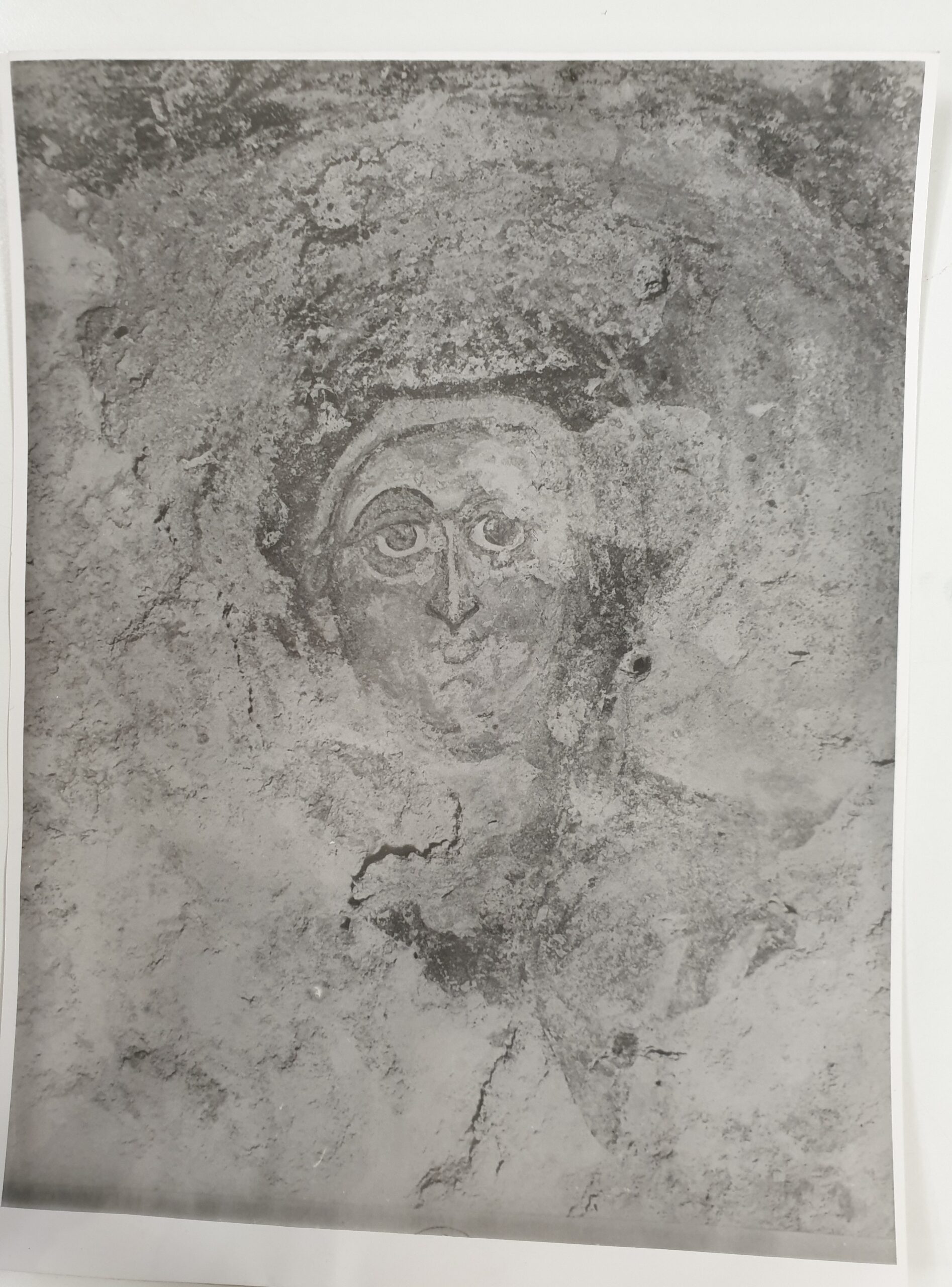

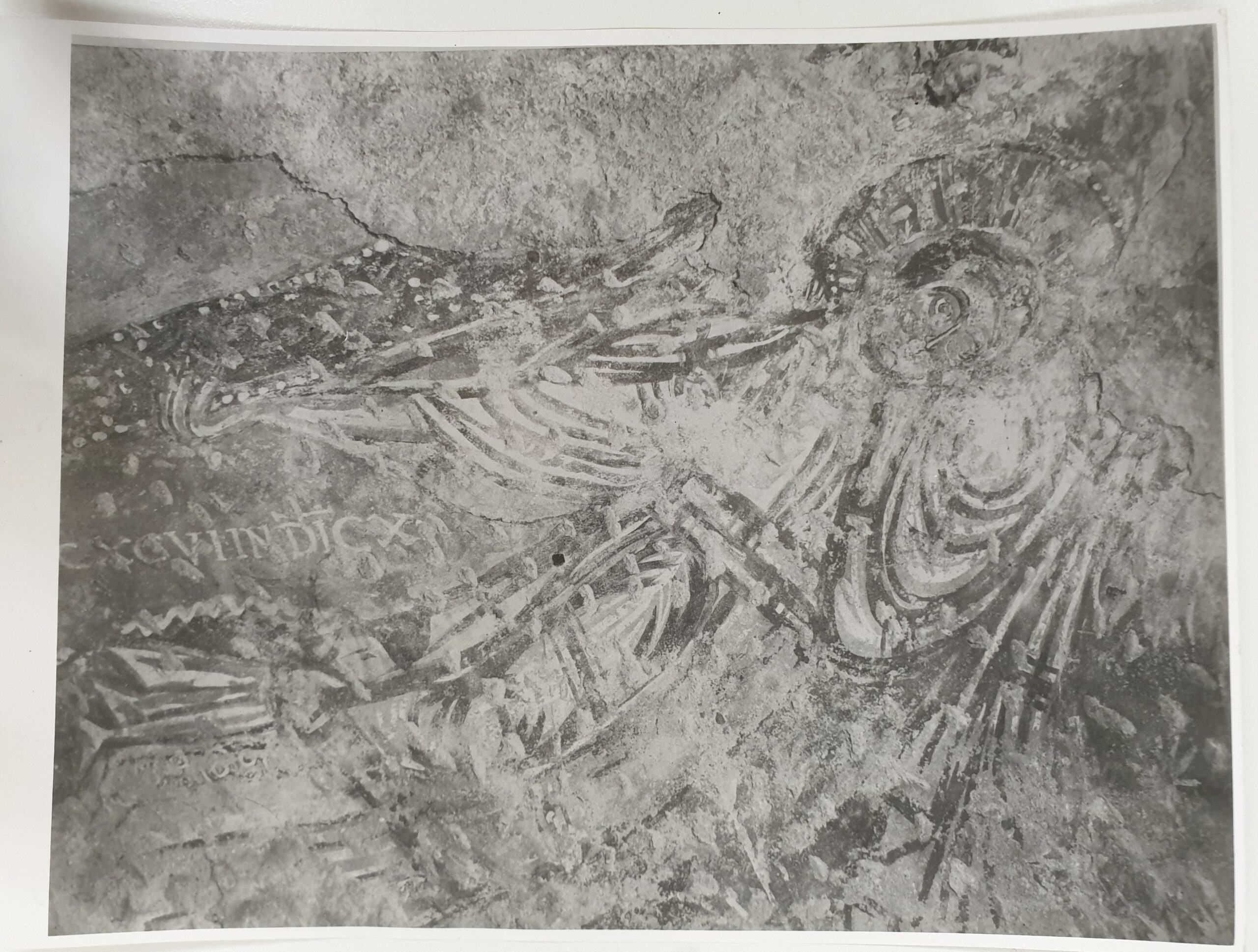

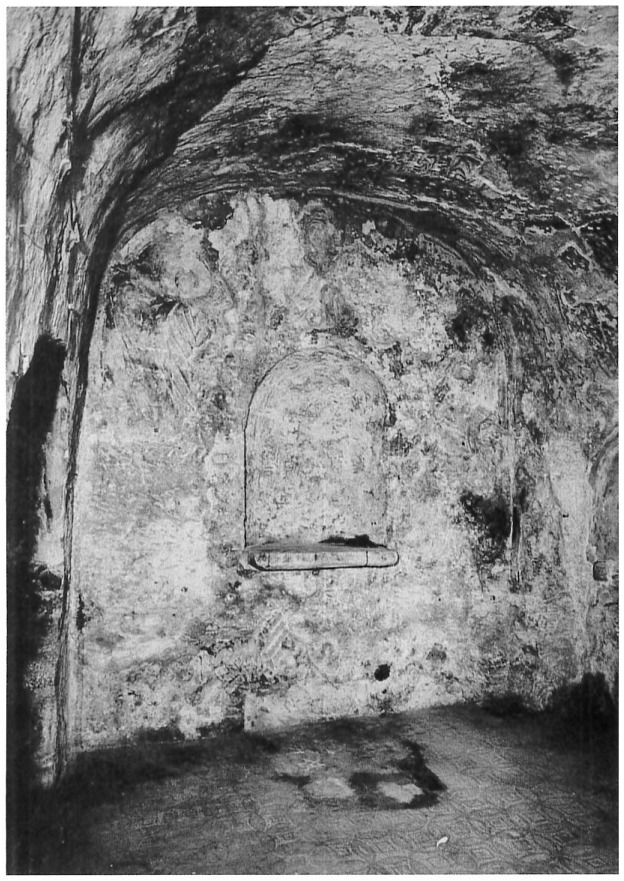

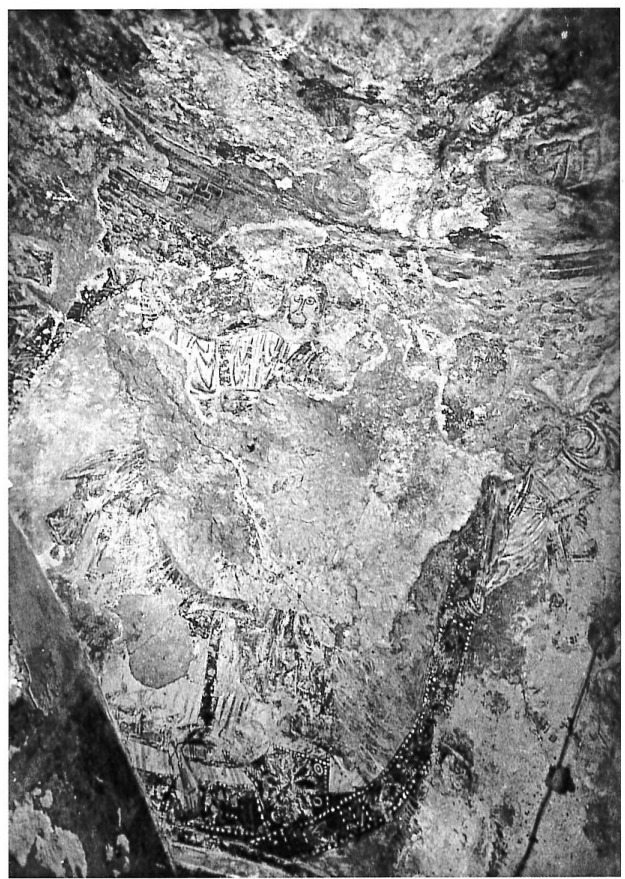

Anticamente, ciascuno dei tre vani doveva essere affrescato. Nel secondo ambiente erano ancora visibili diversi angeli dipinti all’interno di cornici circolari. La fascia del sottarco, che conduceva alla chiesetta vera e propria, era decorata con un motivo a cerchi concentrici e presentava, nel mezzo, una figura nimbata. Sulla volta era rappresentato Cristo (fig.42). La figura, parzialmente mutila, era rappresentata all’interno di una mandorla variopinta, sostenuta a destra da un piccolo angelo e a sinistra da un giovane. I quattro angoli della volta, in origine, erano occupati dai simboli dei quattro Evangelisti. Ne rimanevano solo due: il leone alato e l’angelo. Sopra la nicchia centrale, sulla parete di fondo, era raffigurata la Madonna fra due angeli (fig.43). Ai lati della nicchia, erano dipinti quattro cerchi, due per parte; quelli di destra erano ancora ben conservati (fig.44): il primo conteneva il busto di San Nazaro, mentre il secondo quello di San Celso. Entrambi erano accom-pagnati da una legenda. La parete sinistra era interrotta da un arcosolio: nel sottarco erano dipinti dei motivi ornamentali e una fascia decorava l’arco esternamente. Tra la parete di fondo e l’arcoso-lio di destra, era visibile il busto di una donna nimbata, identificata in Santa Giuliana.

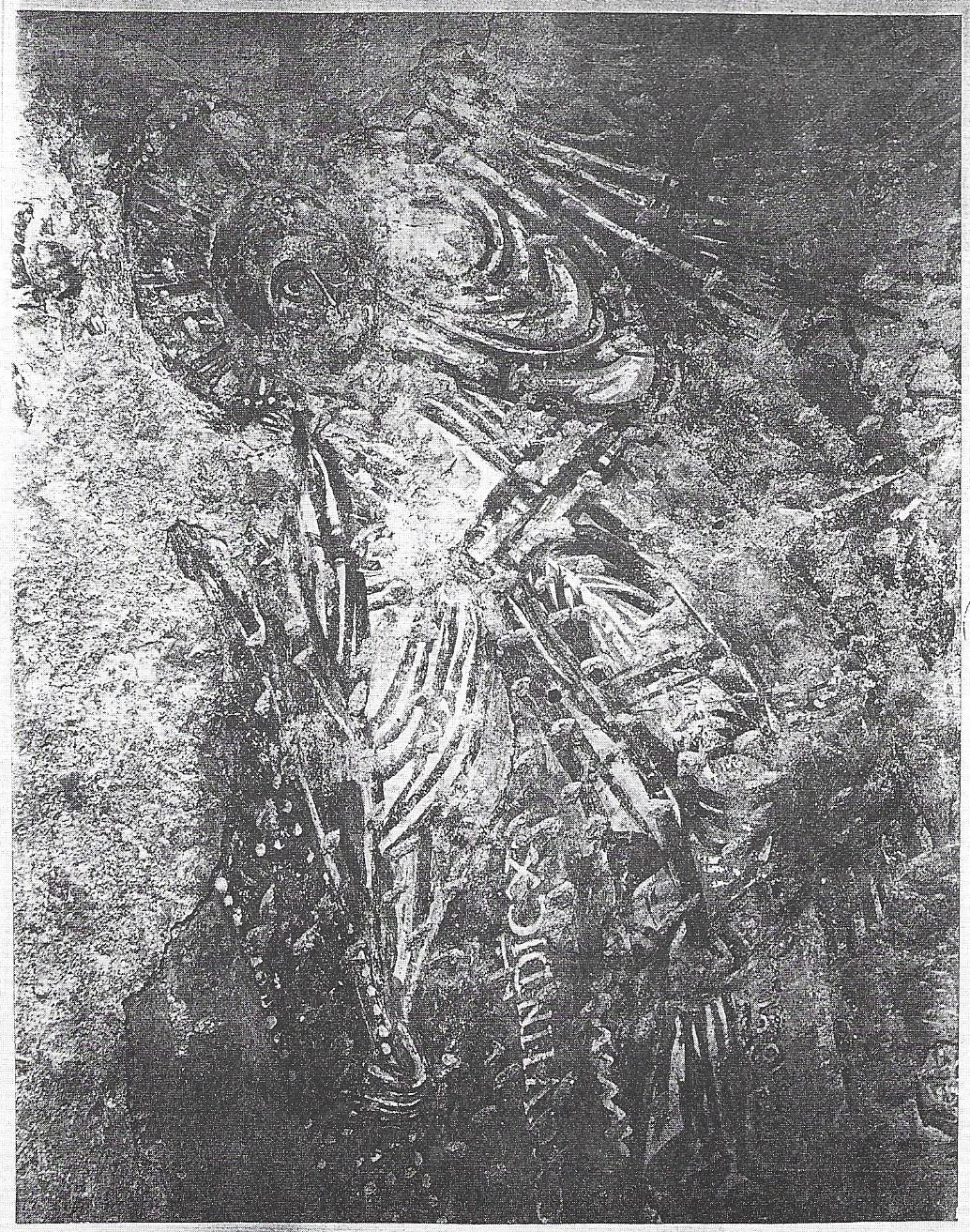

Lo strappo delle pitture più recenti portò alla scoperta di un’iscrizione del 996 (fig.45), che permise di datare gli affreschi più antichi. L’iscrizione, giudicata originale e contemporanea alle pitture, accompagnava la figura di Cristo sulla volta. Il ciclo più antico venne così datato alla fine del X secolo, mentre quello successivo non prima dell’XI.

La necessità di salvaguardare gli affreschi cominciò ad essere avvertita con urgenza: le pitture ver-savano infatti in uno «stato di precipitoso dissolvimento a causa dell’umidità della grotta» (Franco 2008, p.499). Vista l’impossibilità di intervenire con uno strappo, poiché secondo il Ministero l’o-perazione avrebbe privato gli affreschi del loro valore, determinato dal loro luogo d’origine, si giunse alla decisione di restaurare l’intera grotta. L’intervento venne realizzato grazie alla collabo-razione tra Comune, Deputazione provinciale di Verona e Ministero della Pubblica Istruzione. Venne «creata un’intercapedine su tre lati del sacello per isolarlo dalla roccia del monte e dal ter-reno antistante» (Franco 2008, p.499); il pavimento musivo fu restaurato da Giovanni Morolin e gli affreschi da Antonio Bertolli.

In seguito al restauro del 1899, i lacerti vennero abbandonati. Nel 1925 Brenzoni visitò gli affre-schi, denunciandone l’inesorabile degrado (Brenzoni 1925, pp.211-219). Nel secondo ambiente erano ancora visibili diciotto cerchi, ma solo tre di essi erano parzialmente ben conservati. Le figu-re che sorreggevano Cristo in mandorla apparivano molto rovinate. Dei quattro simboli degli Evangelisti, se ne conservavano solo due, San Matteo e San Luca; mentre le legende che li accom-pagnavano non erano più visibili. Sopra la nicchia centrale, la Madonna era accompagnata da due angeli; di quello di destra rimanevano solo pochi frammenti. Ad un lato della nicchia erano visibili due cerchi, con all’interno San Nazaro e San Celso; delle scritte che li accompagnavano erano ri-maste solo poche tracce. L’arcosolio di destra era decorato da dei dipinti, di cui rimanevano solo pochi frammenti; la legenda che accompagnava Santa Giuliana era scomparsa. Molto rovinata ap-pariva anche l’iscrizione, accanto alla figura di Cristo sulla volta, che aveva permesso di datare gli affreschi; le tre righe che la accompagnavano, lette e decifrate da Carlo Cipolla, erano scomparse. Brenzoni conclude la relazione, lamentando lo stato in cui si trovavano gli affreschi, tesori «ab-bandonati a sé stessi, all’incuria ed alla distruzione del tempo, senza che lo Stato intervenga ad as-sicurarli alle generazioni future, mentre la loro scomparsa è continua e sicura» (Brenzoni 1925, pp.218-219).

Dopo circa vent’anni anche Arslan descrive il sacello (Arslan 1943, pp.34-38). Il vestibolo era de-corato da alcuni angeli, rappresentati all’interno di cerchi intrecciati. Tre di essi si conservavano ancora sulla parete a sinistra dell’ingresso, alti due invece erano visibili sulla volta, appena entrati. A causa del degrado in cui si trovavano gli affreschi, non era possibile stabilire se questa fosse l’u-nica decorazione o se ve ne fossero altre. Varcando la soglia del sacello, sulla volta apparivano di-versi frammenti di un grande Cristo in mandorla; non era però possibile determinare se il Cristo fosse seduto o stante. I simboli dell’angelo e del leone, descritti da Cipolla e da Brenzoni a due an-goli della volta, erano del tutto scomparsi. La maggior parte degli affreschi rimasti si conservava sulla parete di fondo dove, sopra la nicchia, era rappresentata la Vergine fra due angeli: quello a sinistra presentava grandi ali variopinte, mentre quello di destra appariva molto rovinato. Ai lati della volta si conservavano due clipei, uno con all’interno un santo barbuto, l’altro forse una santa. La descrizione scritta da Arslan era accompagnata da alcune fotografie scattate dallo Studio Crac-co nel 1935, la prima vera e propria campagna fotografica condotta all’interno del sacello (figg.46-52).

Forse le pitture vennero nuovamente restaurate in quegli anni; un documento del 1941, segnalato da Tiziana Franco, contiene un preventivo per dei lavori che avrebbero dovuto svolgersi all’interno della grotta: era previsto il «rinforzo della roccia circostante il sacello e della copertura dello stes-so», «la messa in opera di nuovi infissi» e «il restauro del pavimento musivo e delle pitture murali, dopo il consolidamento dell’intonaco» (Franco 2008, p.504). Il costo previsto era di 22.000 lire. In mancanza di altri documenti, tuttavia, non è possibile stabilire se i lavori vennero effettivamente eseguiti.

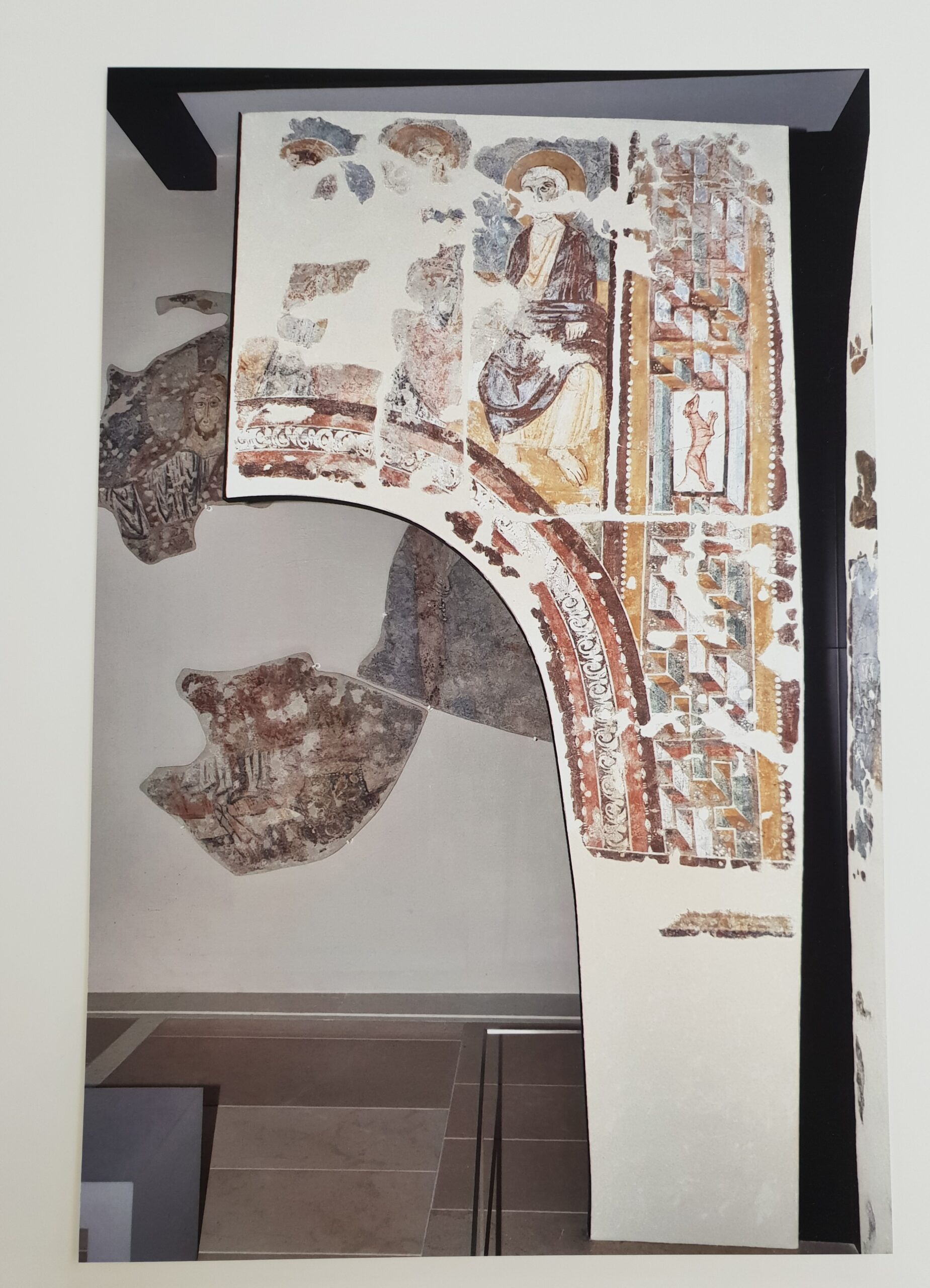

Gli affreschi furono strappati definitivamente nel 1963 ad opera dell’Istituto Centrale per il Restau-ro di Roma. I lacerti rimasti vennero restaurati all’interno dell’Istituto, dove rimasero fino al 1994, quando tornarono a Verona. Gli affreschi, suddivisi in una trentina di frammenti, furono montati «seguendo l’andamento della roccia, su velatino di cotone, poi su una tela spessa, quindi furono in-collati su vetroresina dopo la stesura di un sottile intonaco di calce» (Cristani 2016, p.3). Nel 1997 il restauratore Pierpaolo Cristani eseguì una pulitura delle superfici, stuccando a neutro le lacune presenti su alcuni pannelli. Gli affreschi sono stati censiti da Tiziana Franco nel primo decennio del Duemila; lo studio, insieme alle descrizioni e alle fotografie precedenti lo strappo, ha permesso di ricostruire il programma iconografico del complesso pittorico (Franco 2009, pp.67-75).

Nel 2015 gli affreschi sono stati restaurati nuovamente da Pierpaolo Cristani (Cristani 2016, pp.1-12). I pannelli su cui si trovavano gli affreschi sono stati smontati. Durante le operazioni di pulitu-ra, la polvere è stata rimossa con aspiratore e pennelli. Successivamente, sono state realizzate delle velature ad acquerello. Infine, i pannelli sono stati montati alle pareti, attraverso dei supporti me-tallici. Sono esposti nella II sala del Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle” (figg.53-54).

Molto probabilmente gli affreschi vennero eseguiti in seguito alle incursioni e alle devastazioni degli Ungari. Il sacello, distrutto, rimase in rovina per molti decenni, finché il Vescovo Oberto ne promosse il restauro. La presenza di un terzo strato anteriore al 996 sembrerebbe confermare que-st’ipotesi. I chiodi in ferro e in bronzo, scoperti in diversi punti del sacello, suggeriscono una deco-razione apparentemente incompatibile con le pitture della cappella. In origine, le pareti dovevano essere decorate da «uno zoccolo di marmo» e da «una decorazione a stucco che incorniciava la nicchia e gli arcosoli e rivestiva forse il soffitto», dove in alternativa i chiodi potrebbero indicare la presenza di un mosaico (Lusuardi Siena 1989, p.144).

Lia Passarini

Bibliografia:

E. Arslan, La pittura e la scultura veronese dal secolo VIII al secolo XIII. Con un’appendice sull’architettura romanica veronese, Milano 1943, pp.34-38; R. Brenzoni, Intorno alle origini della pittura veronese, in “Archivio veneto Tridentino”, VIII, 1925, pp.211-219; C. Cipolla, Chiesetta dei SS. Nazzaro e Celso in Verona, in “Foglio periodico della Prefettura di Verona”, 1881, pp. 867-871; P. Cristani, Relazione di restauro. Ciclo di affreschi staccati dal Sacello di S. Michele presso il monastero dei Santi Nazaro e Celso. Primo ciclo 996 – Secondo ciclo sec. XII, Verona 21-01-2016, pp.1-12; Foglio periodico della Prefettura di Verona, Verona 1882, pp. 236-237, 394; T. Franco, «Ogni parete di vede pitturata». Storia e sfortuna del sacello di San Michele presso la chiesa dei Santi Nazaro e Celso, in Medioevo:arte e storia, atti del convegno di studi (Parma, 18-22 settem-bre 2007), a cura di A.C. Quintavalle, Milano 2008, pp.495-504; T. Franco, Un ciclo datato 996: le pitture del sacello di San Michele presso il monastero dei Santi Nazaro e Celso a Verona, in “Arte Lombarda”, 156, 2009, 2, pp. 67-75; T. Franco, scheda in Museo di Castelvecchio, Catalogo generale dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi, I. Dalla fine del X all’inizio del XVI se-colo, Cinisello Balsamo (Milano) 2010, pp.20-29, cat.1; S. Lusuardi Siena, Le tracce materiali del cristianesimo, in Il Veneto nel Medioevo. Dalla “Venetia” alla Marca veronese, a cura di A. Casta-gnetti e G.M. Varanini, Verona 1989, pp.134-146; S. Maffei, Verona Illustrata, 4 voll., Verona 1731-1732, III, pp.93-96; G. Orti Manara, L’antica cappella incavata a scalpello nel monte detto di Scaglione o Costiglione presso la chiesa de’ SS. Mazaro e Celso in Verona, Verona 1841, pp.1-11; G.M. Rossi, Nuova Guida di Verona e della sua Provincia, Verona 1854, p. 234.

Elenco immagini:

1. Maiestas Domini – Cristo, fotografia delle odierne condizioni conservative.

2.Maiestas Domini – braccio di Cristo e cornice della mandorla, fotografia delle odierne condizioni conservative.

3. Maiestas Domini – veste di Cristo e parte di trono, fotografia delle odierne condizioni conservative.

4. Maiestas Domini – piede e veste di Cristo con suppedaneo del trono, fotografia delle odierne condizioni conservative.

5. Maiestas Domini – cornice a fasce sotto il suppedaneo del trono e traccia incisa di due rote, fotografia delle odierne condizioni conservative.

6. Maiestas Domini – angelo e cornice della mandorla, fotografia delle odierne condizioni conservative.

7. Maiestas Domini – angelo e cornice della mandorla, fotografia delle odierne condizioni conservative.

8. Maiestas Domini – mano dell’angelo, cornice della mandorla e resto d’iscrizione, fotografia delle odierne condizioni conservative.

9. Maiestas Domini – cornice della mandorla, fotografia delle odierne condizioni conservative.

10. Maiestas Domini – cornice della mandorla, fotografia delle odierne condizioni conservative.

11. Maiestas Domini – cornice a pelte, fotografia delle odierne condizioni conservative.

12. Maiestas Domini – clipeo con angelo entro cornice a pelte, fotografia delle odierne condizioni conservative.

13. Maiestas Domini – mandorla, fotografia delle odierne condizioni conservative.

14. Santa Giuliana (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

15. Santi Nazaro e Celso (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

16. Santo (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

17. Vergine Maria (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

18. Vergine Maria (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

19. Serafino (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

20. Serafino e cornice a fascia (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

21. Serafino (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

22. Decorazione a intreccio in palinsesto con crustae marmoree, fotografia delle odierne condizioni conservative.

23. Decorazione a intreccio (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

24. Decorazione a intreccio (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

25. Angeli entro rote (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

26. Rote (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

27. Soggetto non decifrabile, fotografia delle odierne condizioni conservative.

28. Soggetto non decifrabile, fotografia delle odierne condizioni conservative.

29. Santi entro rote (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

30. Angeli entro rote (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

31. Angeli entro rote (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

32. Rote (frammento di palinsesto), fotografia delle odierne condizioni conservative.

33. Rote (frammento), fotografia delle odierne condizioni conservative.

34. Fondo blu (volta), fotografia delle odierne condizioni conservative.

35.Fondo blu (volta), fotografia delle odierne condizioni conservative.

36. Cornice, fotografia delle odierne condizioni conservative.

37. Annunciazione, San Michele Arcangelo e Santi Nazaro e Celso. Incisione di Gian Giacomo Dionisi, fine XVIII secolo.

38. Quattro angeli e Santa Giuliana. Incisione di Orti Manara, 1841.

39. Incisione della parete di fondo. Incisione di Orti Manara, 1841 (quarta tavola).

40. Schizzi del Sacello di San Michele. Disegno di Cavalcaselle, recto, 1882-85(Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IV. 2031-12272, fasc.III, cartella L).

41. Schizzi del Sacello di San Michele. Disegno di Cavalcaselle, verso, 1882-85 (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IV. 2031-12272, fasc.III, cartella L).

42. Particolare di Cristo sulla volta, fotografia di fine XIX – inizio XX secolo.

43. Particolare della Madonna sulla parete d’altare, fotografia di fine XIX – inizio XX secolo.

44. Santi Nazaro e Celso nel sacello, fotografia di fine XIX – inizio XX secolo.

45.Particolare dell’angelo sulla volta del sacello con l’iscrizione ancora leggibile, fotografia di fine XIX – inizio XX secolo.

46. Parete d’altare del sacello di San Michele, fotografia del 1935 (prima dello stacco).

47. Maiestas Domini sulla volta del sacello di San Michele, fotografia del 1935 (prima dello stacco).

48. Angelo con iscrizione, fotografia del 1935 (prima dello stacco).

49. Dettaglio della Vergine, fotografia del 1935 (prima dello stracco).

50. Angelo, fotografia del 1935 (prima dello stracco).

51. San Nazaro, fotografia del 1935 (prima dello stacco).

52. San Celso, fotografia del 1935 (prima dello stacco).

53. L’allestimento degli affreschi in seguito al restauro del 2015.

54. L’allestimento degli affreschi in seguito al restauro del 2015.