Palazzo Maggi, ora Ambrosi

La costruzione del palazzo fu promossa da Onofrio Maggi nel 1540, quando rilevò la quota della proprietà appartenente ai cugini, Adorno e Carlo, al fine di ristrutturare l’edificio secondo un gusto decorativo aggiornato e contemporaneo. Del nuovo progetto fu incaricato l’architetto Lodovico Beretta (Lechi 1974, p. 32) che, secondo quanto riportato dalla data incisa nell’intonaco in corrispondenza del sotto gronda della facciata, lavorò al nuovo riassetto intorno al 1554; di poco distante è invece l’incisione che riporta la data 1827, afferente a un successivo intervento di restauro del complesso.

La facciata, che rispecchia verosimilmente il disegno originale di Beretta (Lechi 1974, p. 32), si presenta sviluppata in senso orizzontale su due livelli ed è caratterizzata da un portale severo e lineare, ornato da due semicolonne scanalate ioniche che sostengono un architrave leggermente aggettante e incorniciano un arco a tutto sesto. Il senso di armonia e proporzione dell’edificio è dato dall’organizzazione ritmica delle otto grandi finestre al pianterreno, decorate con raffinate mensole a foglie d’acanto e delle tredici al piano nobile, semplici e simmetriche; le prime due finestre del primo ordine, a lato del portale, appaiono leggermente distanziate dall’ingresso al fine di non intaccare le pareti del porticato interno, che non necessitava di ulteriori aperture luminose. Chiudono la facciata una cornice a stucco sormontata da un fregio monocromo a girali vegetali, una cornice a ovuli e infine le mensole che sostengono la gronda, intervallata a sua volta da piccoli mascheroni che fungono da grondaia.

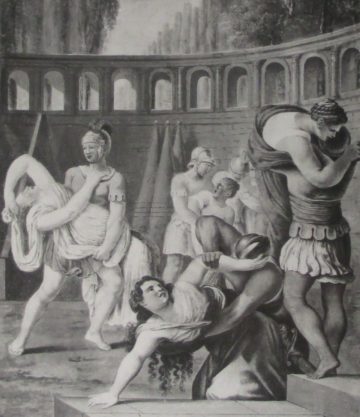

Le sale che mostrano raffinate decorazioni settecentesche sono situate al piano nobile dell’edificio, a cui si accede attraverso uno scalone a due rampe posto nel portico. Il salone d’onore fu fortemente rimaneggiato nella seconda metà del Novecento a causa dei bombardamenti della guerra, che distrussero il soffitto secentesco con travi in legno. Sul lato interno dell’edificio si trovano invece quattro stanze decorate da alcuni dei pittori più noti della scena artistica bresciana di metà Settcento, tra cui spiccano le realizzazioni di Giuseppe Manfredini e Giuseppe Teosa.

Il portone immette nel portico a campate architravate sostenute da colonne e semicolonne ioniche e con i volti a cassettoni in legno e si apre sul cortile su cui si affacciano le finestre, sormontate da un fregio monocromo con stemmi e una tipica altana bresciana, detta anche “baltresca”, una terrazza di origine medievale che, nelle case degli artigiani, era anticamente destinata all’essicazione dei tessuti.

Dal portico si accede, attraverso uno scalone a due rampe, al salone principale del palazzo, le cui travi in legno del XVI secolo furono distrutte dai bombardamenti del 1944; sul lato opposto una scala singola immette alle altre quattro sale interne, che si sviluppano nell’ala rivolta verso la strada e furono decorate nel primo Ottocento da alcuni dei pittori bresciani più in voga all’epoca.

Giulia Adami

Fausto Lechi, Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, Vol. 3: Il Cinquecento nella città, Edizioni di Storia Bresciana, 1974, pp. 31-39; Marco Tanzi, Aspetti della pittura neoclassica in Lombardia tra Rivoluzione e Restaurazione: Giuseppe Manfredini (1789-1815), in “Ricerche di Storia dell’arte”, n. 26, 1985, pp. 75-93.

Giulia Adami, Palazzo Ambrosi, già Maggi, in Stefania Cretella (a cura di), Miti e altre storie. La grande decorazione a Brescia. 1680-1830, Grafo, Brescia 2020, pp. 87-88.