Palazzo Brognoli, ora Bonera

Le notizie riguardanti il primo nucleo abitativo del palazzo risalgono agli anni Settanta del Quattrocento, quando l’edificio era abitato dalla famiglia Fisogni che, secondo i documenti, risiedeva a Brescia dalla metà del secolo, nei pressi della porta Matolfa. Nel 1612 il palazzo fu venduto da Francesco Fisogni ad Alfono Brognoli, discendente di una famiglia che, già dal XV secolo, aveva acquisito risalto sociale in città grazie ai profitti tratti dalla lavorazione del peltro (Lechi 1974, p. 72). Alfonso, che abbandonò in età giovanile la tradizione industriale familiare, comprò inizialmente una casa in contrada di Santa Maria della Pace per poi trasferirsi, pochi anni più tardi, nel palazzo acquistato da Fisogni. Alla fine del Settecento la famiglia Brognoli si scinse in due rami, uno dei quali rimase proprietario della casa fino alla seconda metà del Novecento, quando gli ultimi eredi vendettero l’immobile a Carlo Bonera. A quest’ultimo si devono gli attenti restauri novecenteschi che hanno permesso di riportare alla luce alcune importanti testimonianze decorative relative ai secoli precedenti.

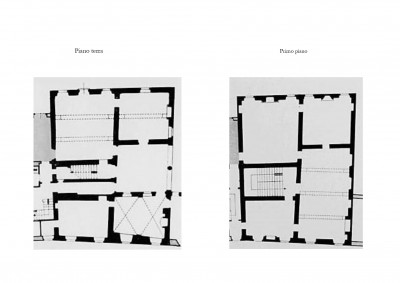

La facciata si estende in orizzontale su tre piani di alzato ed è caratterizzata da uno zoccolo in pietra nella parte inferiore e da una semplice intonacatura soprastante, che non evidenzia particolari caratteri decorativi architettonici del fabbricato. Il portale, ornato con una cornice a bugnato rustico, divide idealmente il primo livello in due parti, caratterizzate da una serie di finestre quadrate con cornici lineari leggermente aggettanti. Il piano nobile presenta invece un’infilata continua di finestra ampie e rettangolari, ornate con una cornice lineare e una piccola mensola sporgente. L’ultimo livello riprende il tema del pianoterra, con la ripetizione delle medesime finestre quadrate con una cornice lapidea semplice.

Il portale d’accesso immette direttamente nell’atrio dell’edificio che corrisponde allo spazio occupato dal locale nella pianta cinquecentesca e che conserva alcuni elementi decorativi risalenti all’originale progetto; si tratta di un’esile colonna lapidea sovrastata da un capitello composto dagli stemmi della famiglia Fisogni e di alcuni lacerti di una pittura murale quattrocentesca a grisailles, che raffigura due uomini caratterizzati da un berretto “alla sforzesca” (Lechi 1976, p. 68), emersa nel corso dei restauri promossi da Bonera.

Nella zona sud del pianterreno è inoltre conservata una pittura raffigurante la Vergine con il bambino, attribuita, su base stilistica, a un seguace del Moretto.

Le sale decorate, poste al piano nobile dell’edificio, conservano ancora alcuni ornamenti quattrocenteschi riferibili all’antica struttura del palazzo, che si intrecciano a decorazioni di gusto settecentesco nella sala di Flora e in quella di Apollo.

Salendo la scala che dall’atrio conduce al primo piano, si incontra una prima stanza in cui, ancora una volta, si riconosce parte della struttura antica dell’edificio. L’ampio locale presenta infatti un soffitto ligneo con travi a vista che mette in evidenza gli elementi superstiti della struttura quattrocentesca, come i dipinti su piccole tavolette che rappresentano effigi di nobili uomini e dame; i cassettoni lignei del soffitto sono invece decorati con pitture geometriche riferibili probabilmente al primo Seicento. Le pitture che decorano le pareti laterali della sala mostrano lacerti di apparati architettonici dipinti nella parte mediana e un fregio, nell’area superiore, con paesaggi idealizzati racchiusi entro finte cornici marmoree, caratterizzate da elementi ornamentali riconducibili a una quadratura architettonica dipinta di gusto rococò.

Giulia Adami

Giulia Adami, Palazzo Bonera, già Brognoli, in Stefania Cretella (a cura di), Miti e altre storie. La grande decorazione a Brescia. 1680-1830, Grafo, Brescia 2020, p. 123.