Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, sacello di San Michele

Città:

Verona

Provenienza:

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, sacello di San Michele

Autore:

Pittore veronese, prima metà del XII secolo

Titolo:

Maiestas Domini, Apostoli, san Michele, santi Nazari e Celso, Annunciazione:

1.San Paolo, fascia a meandro con pesce, pittura murale staccata, 155 x 100 cm, inv. 6160-1B1104

2.Cornice a meandro con cane, pittura murale staccata, 115 x 52 cm, inv. 6168-1B1105

3.San Pietro, pittura murale staccata, 118 x 46 cm, inv. 6167-1B1106

4.Cornice a fascia e a palmette (frammento), pittura murale staccata, 80 x 26 cm, inv. 6166-1B1107

5.Clipeo con mano benedicente (frammento non rintracciato), pittura murale staccata, Ø 69 cm, inv. 6164-1B1108

6.Cornice a fascia e a palmette (frammento), pittura murale staccata, 70 x 79 cm, inv. 6162-1B1109

7.Apostolo, pittura murale staccata, 106 x 61 cm, inv. 6161-1B1110

8.Cornice a meandro e a palmette, pittura murale staccata, 104 x 110 cm, inv. 6169-1B1111

9.Battesimo di Cristo (?) (frammento non rintracciato), pittura murale staccata, 155 x 100 cm, inv. 6165-1B1112

10.Cornice a palmette, pittura murale staccata, 68 x 60 cm, inv. 6163-1B1113

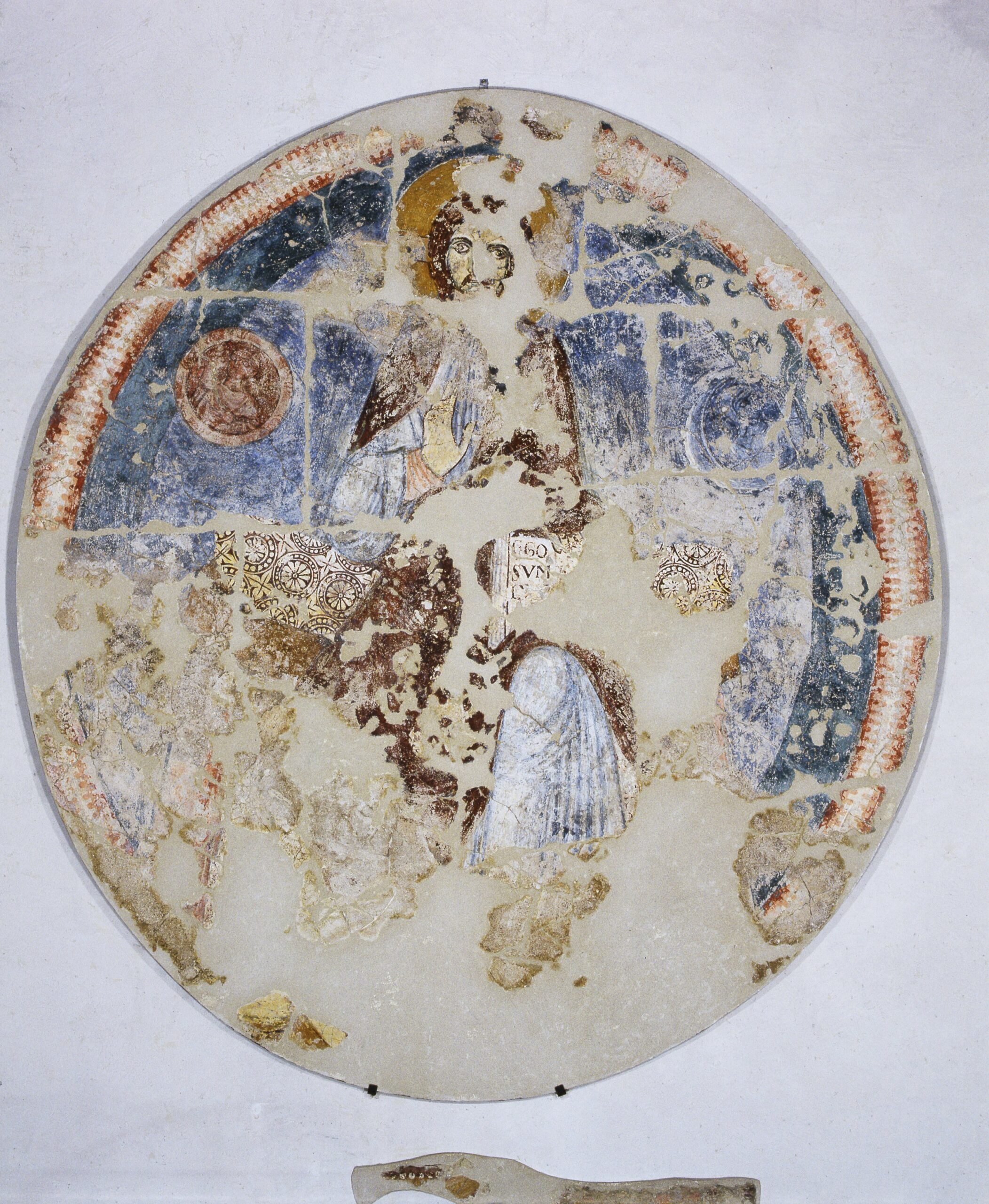

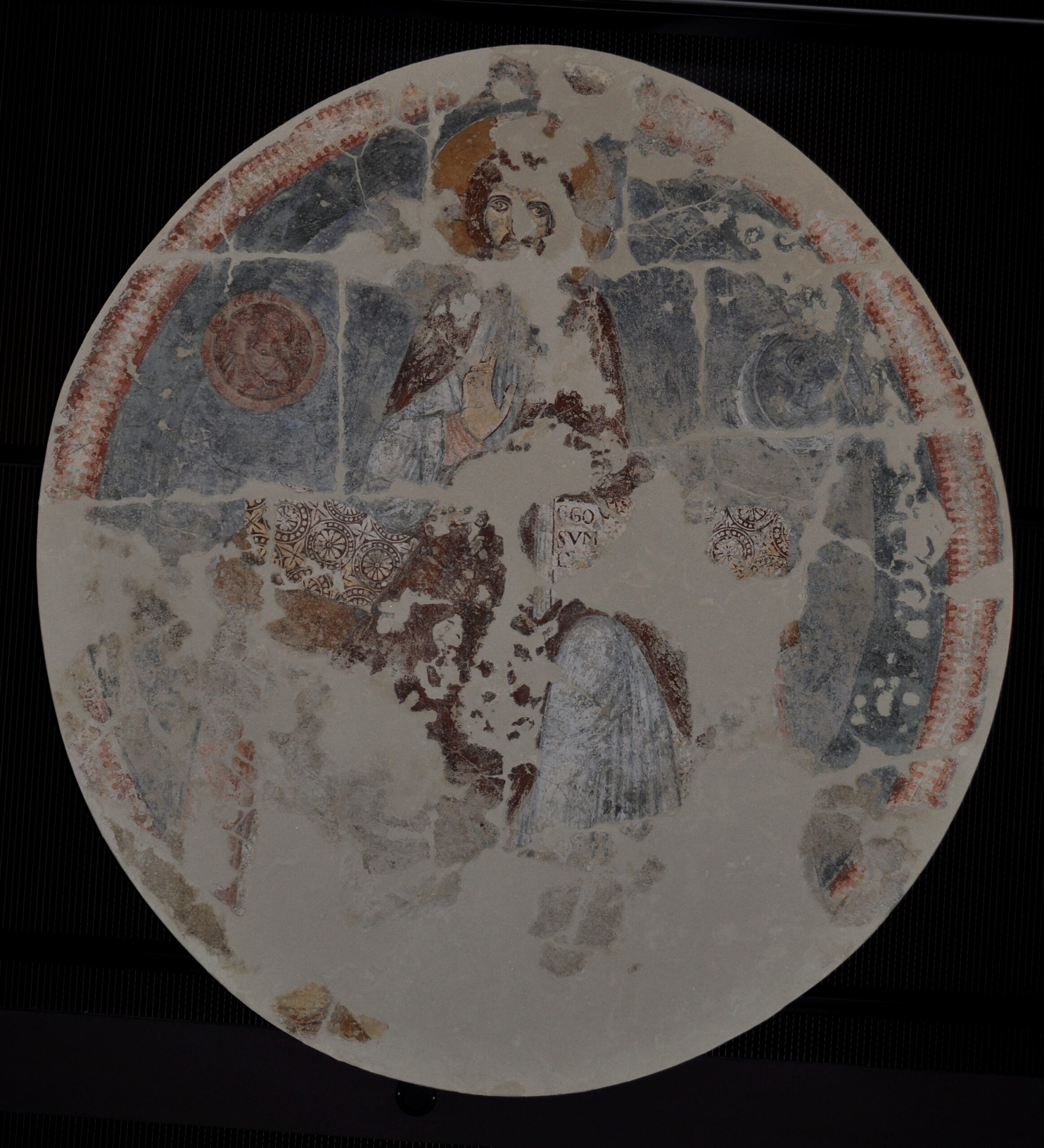

11.Maiestas Domini, pittura murale staccata, 235 x 200 cm, inv. 6170-1B1114

12.Cornice a meandro (frammento), pittura murale staccata, 25 x 56 cm, inv. 6171-1B1115

13.Cornice a meandro (frammento), pittura murale staccata, 31 x 79 cm, inv. 6172-1B1116

14.Cornice a meandro (frammento), pittura murale staccata, 31 x 83 cm, inv. 6173-1B1117

15.Cornice a meandro (frammento), pittura murale staccata, 31 x 85 cm, inv. 6174-1B1118

16.Cornice a meandro (frammento), pittura murale staccata, 31 x 51 cm, inv. 6175-1B1119

17.Riquadratura a finto marmo (frammento), pittura murale staccata, 75 x 73 cm, inv. 6176-1B1120

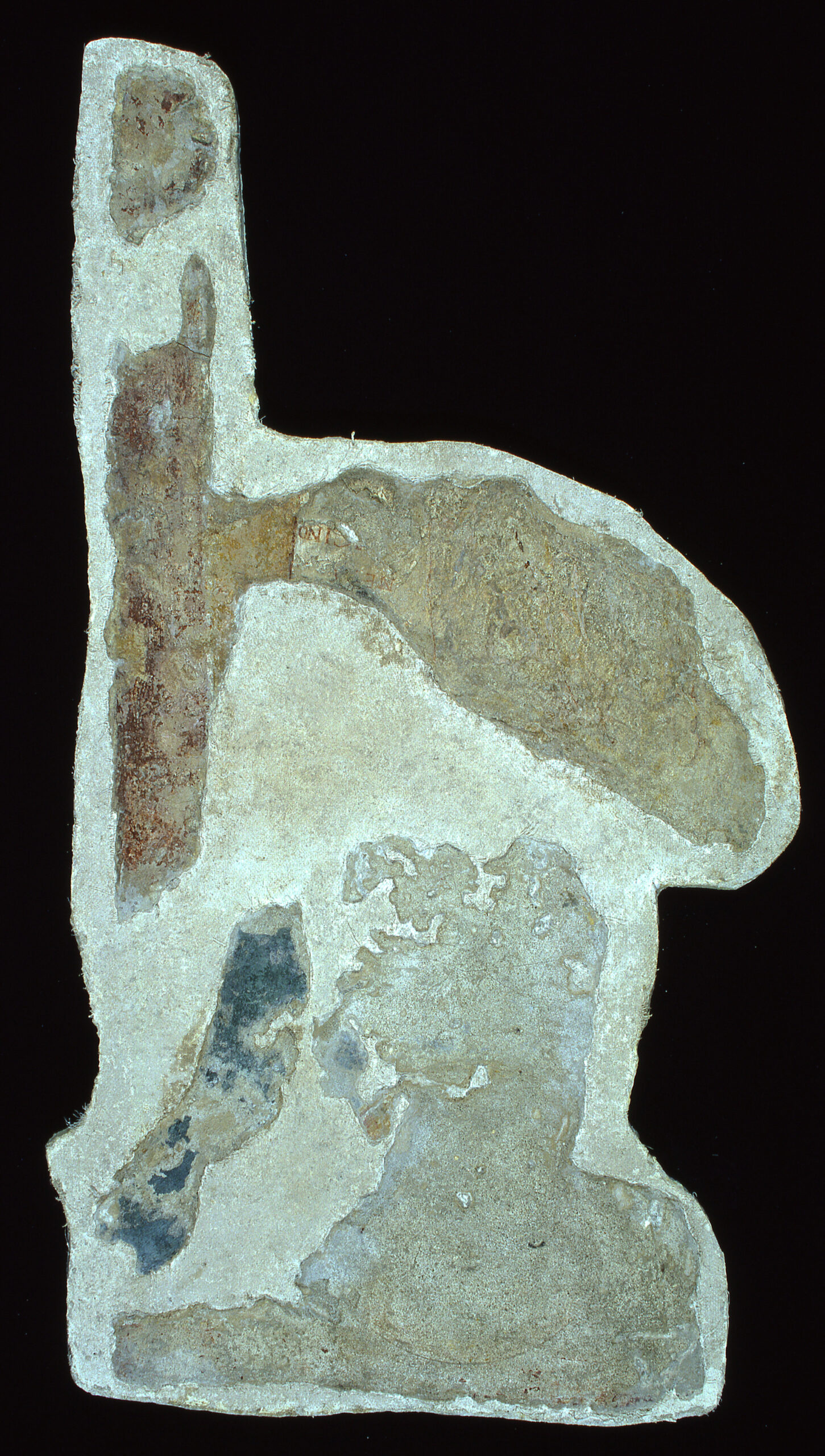

18.Madonna annunciata (frammento), pittura murale staccata, 100 x 51 cm, inv. 6177-1B1121

19.Figura (frammento), pittura murale staccata, 30 x 30 cm, inv. 6180-1B1122

20.Angelo annunziante (?) (frammento), pittura murale staccata, 36 x 50 cm, inv. 6181-1B1123

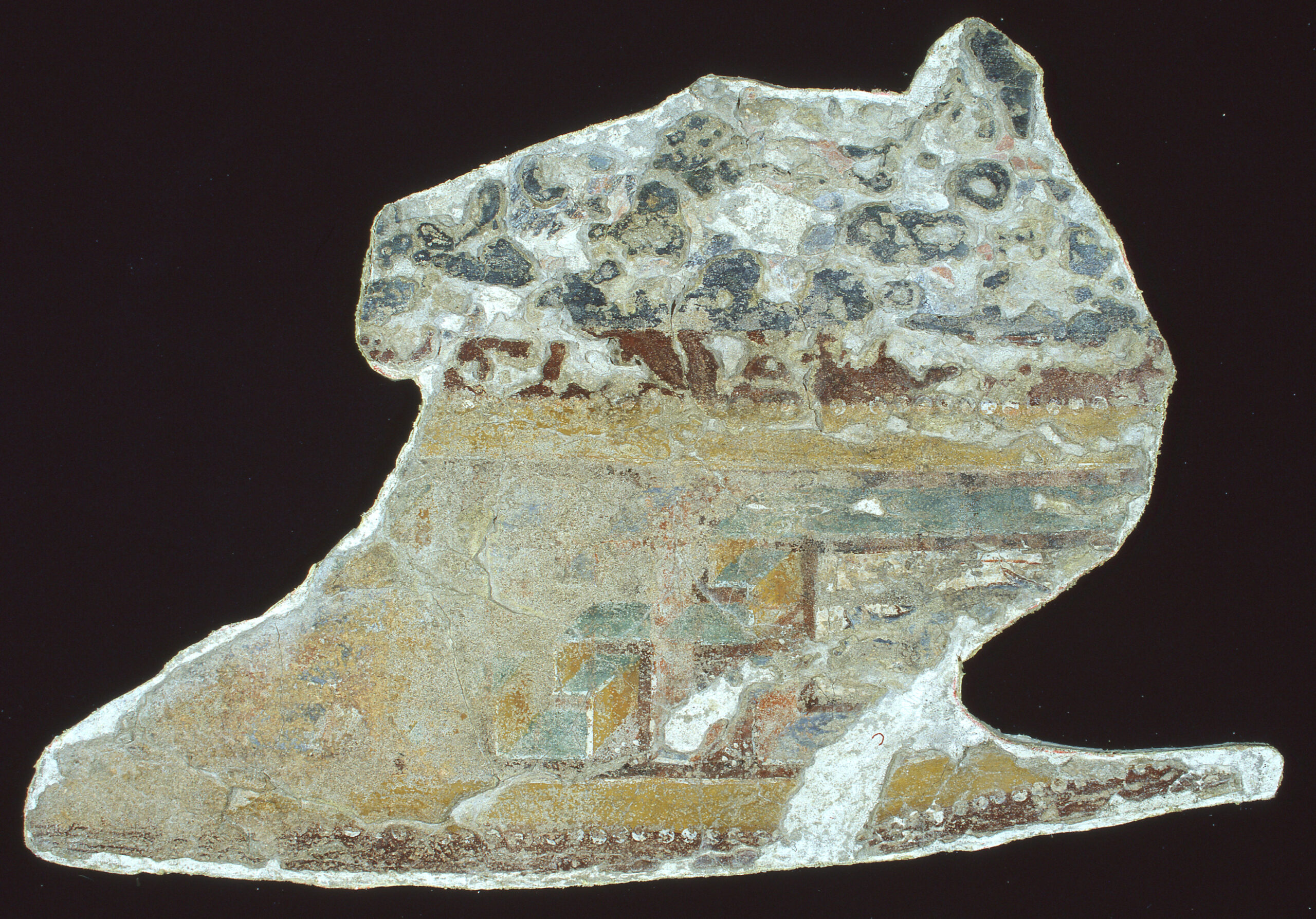

21.Città, pittura murale staccata, 110 x 100 cm, inv. 6182-1B1124

22.Figura (frammento), pittura murale staccata, 124 x 105 cm, inv. 6185-1B1125

23.Riquadratura a finto marmo, pittura murale staccata, 61 x 55 cm, inv. 6184-1B1126

24.Frammento di soggetto non identificabile, pittura murale staccata, 43 x 108 cm, inv. 6186-1B1127

25.Angelo annunciante (?), pittura murale staccata, 61 x 96 cm, inv. 6178-1B1128

26.San Celso, pittura murale staccata, 85 x 114 cm, inv. 6187-1B1129

27.San Michele, pittura murale staccata, 181 x 168 cm, inv. 6183-1B1130

28.San Nazaro, pittura murale staccata, 90 x 100 cm, inv. 6179-1B1131

29.Figura a fregio a plamette (frammento), pittura murale staccata, 103,5 x 171,5 cm, inv. 36455-1B3911

30.Cornice a meandro con pesce (frammento), pittura murale staccata, 76,3 x 114,5 cm, inv. 36456-1B3912

31.Cornice a fascia e figura (frammento), pittura murale staccata, 48,5 x 138,6 cm, inv. 36457-1B3913

32.Cornice a fascia e figura (frammento), pittura murale staccata, 33,8 x 109,8 cm, inv. 36458-1B3914

33.Frammenti di soggetto non identificabile, pittura murale staccata, 64 x 115 cm, inv. 36459-1B3915

Museo degli Affreschi "G.B. Cavalcaselle"

Restauri:

1885 stacco a cura di Gaetano Pasetti

1982-84 restauro di R. Pedrocco, S. Stevanato (San Paolo, fascia a meandro con pesce; Cornice a meandro con cane; San Pietro; Apostolo; Cornice a meandro e a palmette; Cornice a palmette; Maiestas Domini; Cornice a meandro; Angelo annunziante (?); Città; Figura; San Celso; San Michele)

1997 restauro di Pierpaolo Cristani

2015 restauro di Pierpaolo Cristani

I frammenti (cfr. Franco 2010, pp.29-37, cat.2) costituiscono ciò che rimane del secondo strato pit-torico che decorava il sacello di San Michele, presso la chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Il ciclo, di carattere cristiano, venne strappato nel 1885 dal pittore Gaetano Pasetti. Fu l’Ispettore Carlo Cipol-la a sollecitare il trasferimento degli affreschi all’interno del Museo Civico: l’umidità e l’esposizio-ne alle intemperie rendevano infatti l’ambiente particolarmente dannoso per la conservazione delle pitture, che andavano deperendo.

Il sacello ha origini molto antiche. Probabilmente faceva parte di un complesso rupestre, disposto su più piani, risalente al periodo paleocristiano. Presso il sacello sorse poi una comunità benedetti-na. A partire dalla metà del XV secolo la cappella venne progressivamente abbandonata: in occa-sione di alcuni lavori di ricostruzione, avviati all’interno del monastero, furono scavate delle cave e l’ambiente venne parzialmente sacrificato. In seguito al rifacimento del chiostro e del dormitorio, la cappella risultava talmente «mutilata ed amputata», da aver perso ormai la propria fisionomia (VARANINI 2004, p.27). Nonostante la raccomandazione dell’abate Gaspare da Udine, che solleci-tò la conservazione della piccola chiesa, la cappella cadde gradualmente in disuso. Nei secoli suc-cessivi solo alcuni studiosi locali si dedicarono al sacello, attratti dalle sue preziose ed antiche pit-ture.

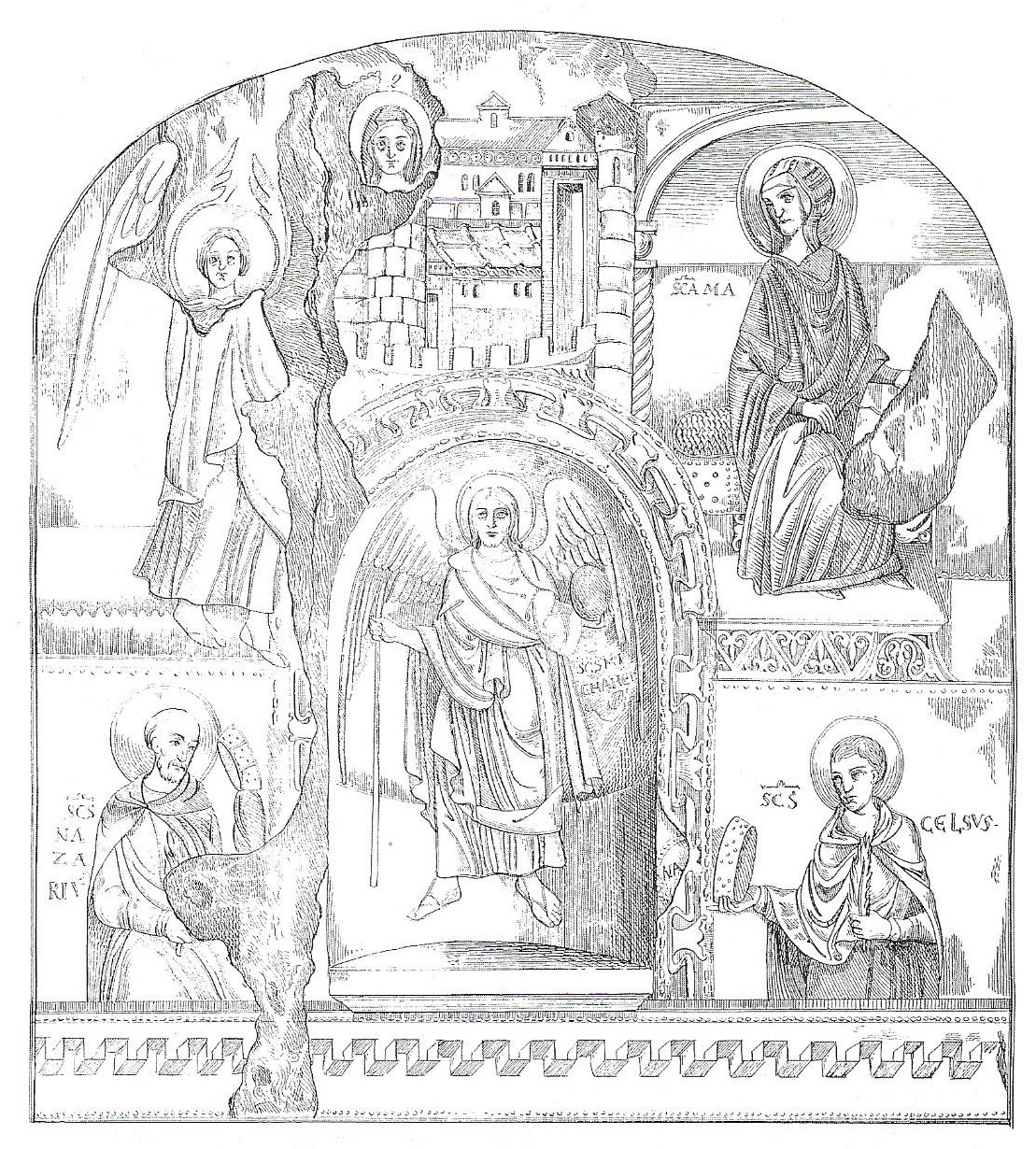

Nel 1668 Moscardo ricorda «alcune figure de Santi rozzamente dipinte», sopravvissute ai lavori edilizi del Quattrocento che «tagliarono il piede del monte chiamato Scaglione co la maggior parte di detta Chiesa» (Moscardo 1668, p.95). È Maffei a descrivere per la prima volta gli affreschi, ri-conoscendo sotto la prima e rozza «stabilitura» un’altra anteriore, «dipinta parimente, ma peggio ancora» (Maffei 1731-32, pp.93-94). Entrando nella chiesa si accedeva ad piccolo presbiterio, do-ve ogni parete era pitturata. La volta era occupata dalla figura di Cristo. La nicchia centrale, sulla parete di fondo, era decorata con l’immagine di San Michele; sopra era dipinta una città, Gerusa-lemme, affiancata ai lati da un angelo e dalle Vergine Maria. Sotto erano rappresentati i Santi Na-zaro e Celso, entrambi con la corona e la palma del martirio. Sulle pareti si trovavano i dodici Apostoli, sei per lato. Sopra la nicchia laterale di sinistra una grande mano simboleggiava Dio Pa-dre, mentre sul muro era rappresentato il Battesimo di Cristo. Maffei ricorda anche altre pitture, di cui però «poco si distingue» (Maffei 1731-32, p.95).

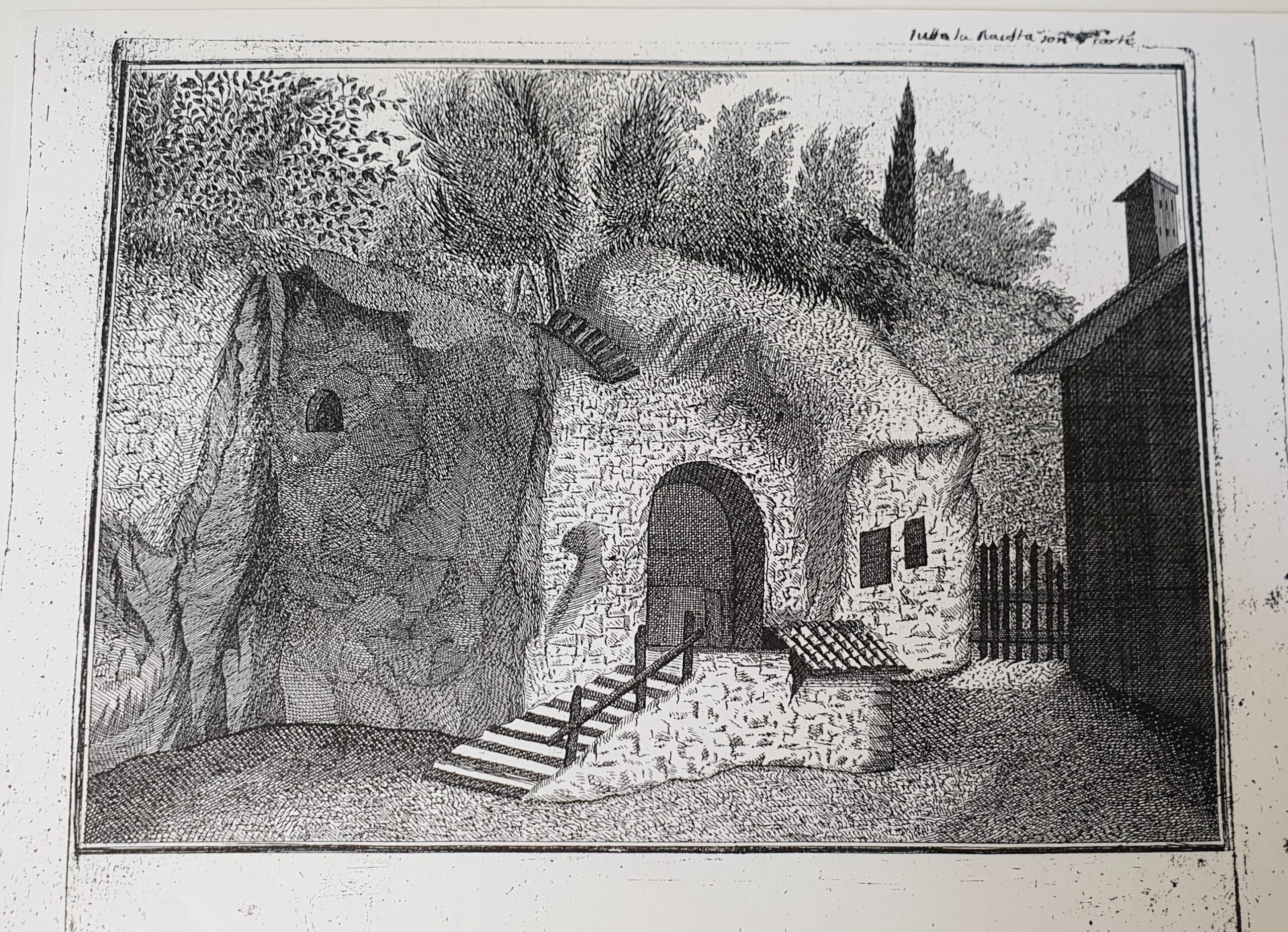

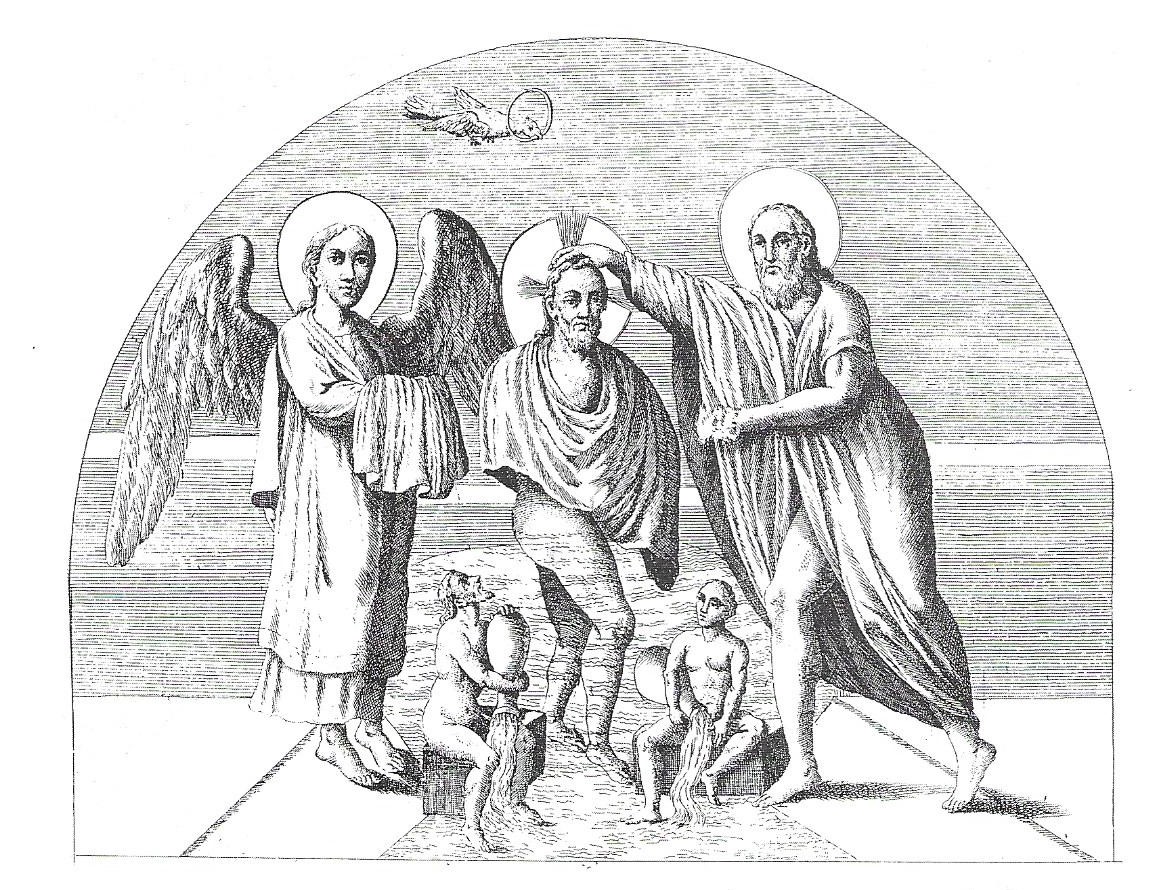

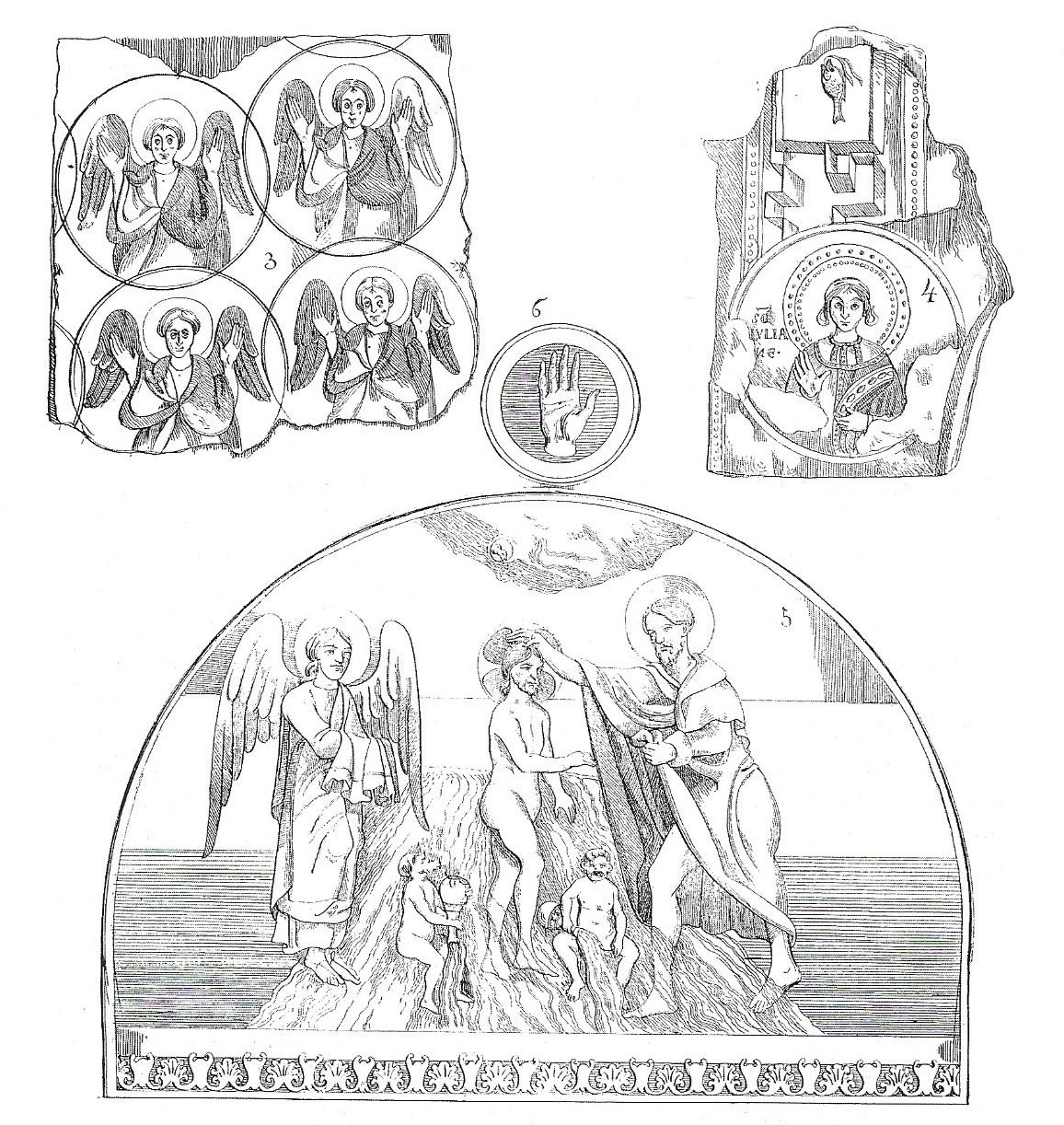

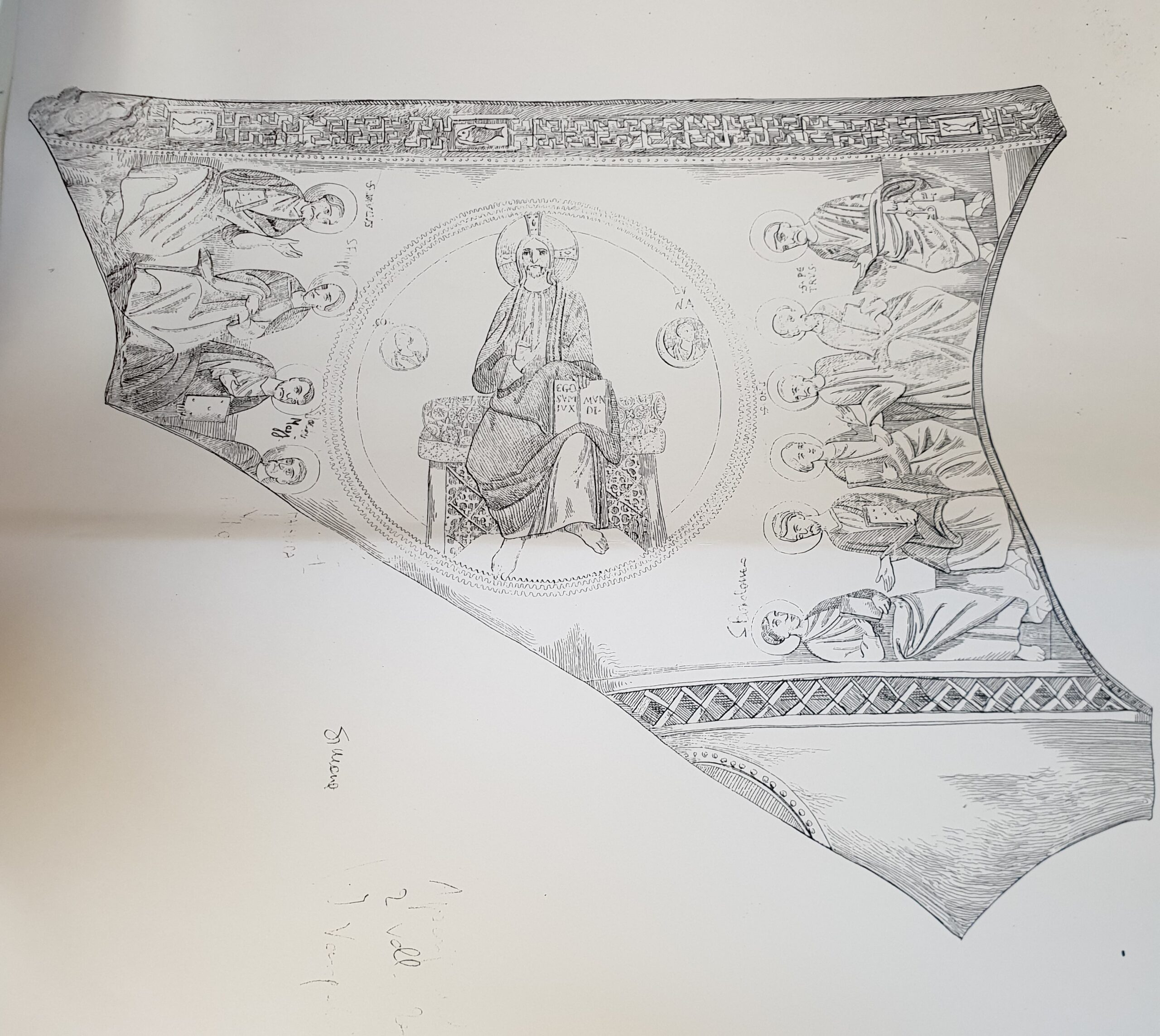

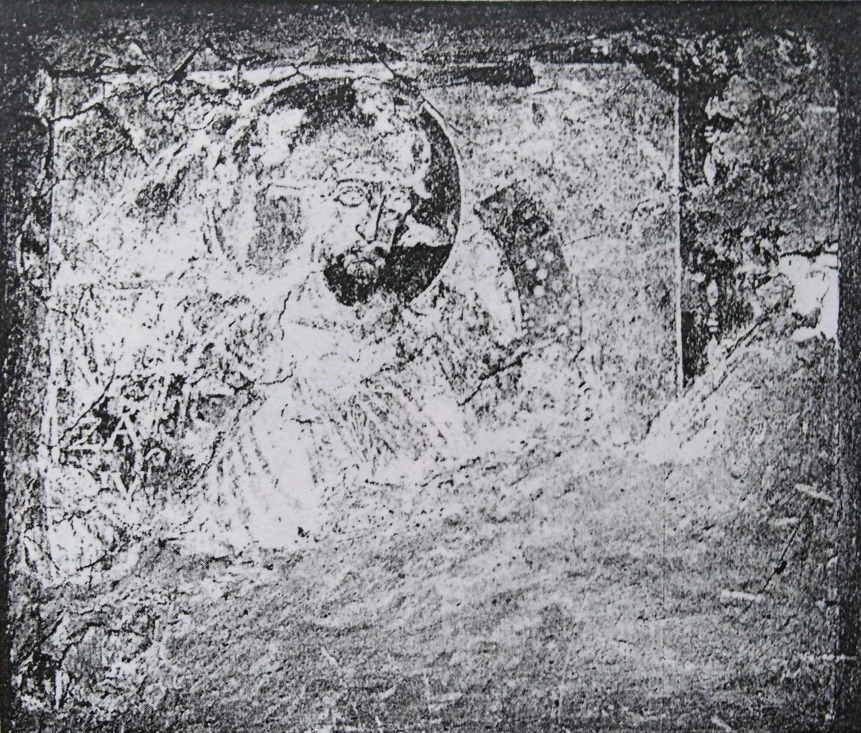

Nel 1770 il monastero venne soppresso e gli edifici furono affidati ad un gruppo di monache. Co-me afferma Dalla Rosa, non fu più permesso accedere al sacello e di conseguenza non fu più pos-sibile ammirare le pitture (Dalla Rosa 1996, p.211). Lo studioso, che in passato aveva avuto modo di visitare la cappella, ricorda la stratificazione degli intonaci, il colore vivace degli affreschi e tutte le pitture descritte da Maffei. Verso le fine del Settecento, Gian Giacomo Dionisi riuscì a visi-tare il sacello, rilevandone le pitture; le tavole tratte dai suoi disegni furono pubblicate, in parte, negli anni seguenti. Le incisioni documentano la presenza di lacune e, in alcuni casi, l’emergere del ciclo sottostante (figg.1-7).

In seguito alla soppressione del monastero, l’ambiente fu reso accessibile a tutti; poiché tuttavia «questo avanzo di antichità andava a deperire», si decise di tenerlo chiuso (Venturi 1825, p.131). Nel corso dell’Ottocento il monastero venne parzialmente abbattuto e l’area fu adibita ad usi priva-ti. Diverse fonti segnalano la presenza di una fabbrica di saponi appartenente al Signor Giovanni Smania (Da Persico 1820-21, p.40; Bennassuti1825, p.145; Rossi 1854, p.234; Bernasconi 1864, p.205; Giro 1869, p.218; Franco 1877, p.65). Nel 1841 Orti Manara pubblicò la prima monografia dedicata al sacello, corredata da una serie di incisioni (Orti Manara 1841, pp.1-2). Le tavole pub-blicate documentano numerose lacune e la stratificazione degli intonaci (figg.8-10).

A partire dal 1881 l’Ispettore Carlo Cipolla, con il sostegno di Cavalcaselle, sollecitò lo stacco de-gli affreschi, che andavano deperendo. L’inesorabile degrado causato dall’umidità, infatti, metteva in serio pericolo le pitture: l’intonaco si presentava «in grandissima parte staccato dal muro, sic-ché» sarebbe bastato «il più piccolo urto, od un gagliardo buffo di vento per gettarne a terra dei pezzi rilevanti» (Cipolla 1881, p.871). Le finestre, inoltre, sempre aperte per la caduta dalle impo-ste, esponevano gli affreschi alle intemperie.

Dopo aver eseguito un sopralluogo il 18 agosto 1881, l’Ispettore scrisse una relazione dettagliata sullo stato conservativo degli affreschi (Cipolla 1881, pp.867-871). La cappella, all’epoca di pro-prietà della Ditta Cirio e Soci, si divideva in tre vani. Il primo, una stanza di forma quadrangolare, presentava delle decorazioni geometriche; l’intonaco steso sul tufo era caduto quasi dovunque. L’I-spettore, tuttavia, non registra perdite particolarmente gravi in questo ambiente, utilizzato come deposito per la legna. Anche nel secondo vano rimaneva ben poco, per l’erezione di un muro che attraversava in direzione obliqua l’intera stanza; Cipolla segnala degli angeli sulle pareti. La terza stanza, infine, costituiva il presbiterio vero e proprio. Nella nicchia centrale era rappresentato San Michele; sopra di esso si trovava l’Annunciazione, con l’Arcangelo Gabriele da un lato e la Vergine dall’altro, entrambi lacunosi: al posto della testa dell’Arcangelo erano visibili due volti, già rappre-sentati da Venturi e da Orti Manara, appartenenti all’intonaco sottostante. Molto danneggiato appa-riva anche il Battesimo di Cristo, che decorava il ricetto a sinistra. La mano di Dio che aveva de-scritto Maffei era ancora visibile. Le pitture che decoravano la volta, invece, erano quasi del tutto scomparse; le figure meglio conservate erano quelle di Cristo e di San Pietro, ricordate anche da Maffei. Carlo Cipolla conclude la relazione proponendo di collocare gli affreschi intorno al X o all’XI secolo, giudicandoli «antichissimi e perciò molto preziosi» (Cipolla 1881, p.870). Alcune scene, tuttavia, non erano più rintracciabili; non era infatti possibile determinare con esattezza do-ve si trovassero i seguenti affreschi: Mosè che fa scaturir l’acqua dell’Horeb, descritto da Maffei in un ambiente non ben precisato; La Vergine e il Bambino riscaldato dal bue e dall’asinello, rappre-sentato in una tavola del Dionisi; e Un Vescovo morente, segnalato da Dionisi sopra la porta della grotta.

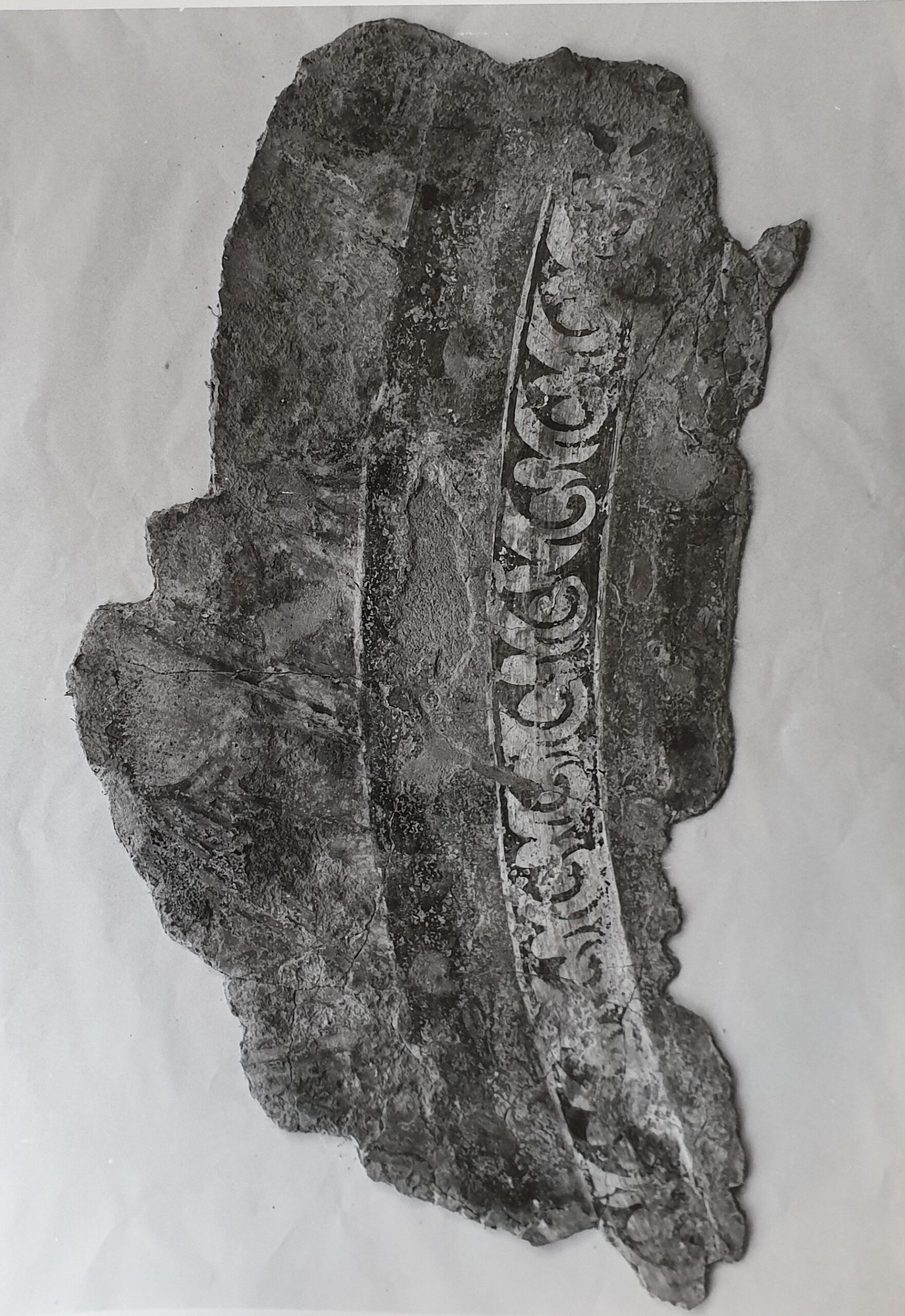

La Commissione decise di inviare la relazione scritta da Carlo Cipolla al Municipio di Verona, af-finché venissero avanzate le proposte più opportune per provvedere alla conservazione degli affre-schi rimasti (Foglio periodico della Prefettura di Verona, 1881, p.871). Nonostante la Commissio-ne avesse sottolineato l’urgenza dell’intervento, la risposta del Municipio tardò ad arrivare. Duran-te la seduta del 4 novembre 1881, Carlo Cipolla avanzò allora una proposta: suggerì cioè di toglie-re il primo intonaco che rivestiva le pareti della cappella, trasportandolo al Civico Museo, conser-vando invece il secondo, l’inferiore, all’interno del sacello (Foglio periodico della Prefettura di Ve-rona, 1882, pp.236-237). Questa soluzione avrebbe permesso di portare alla luce gli affreschi più antichi e conservare le pitture rimaste. L’idea venne discussa durante la seduta. Carlo Alessandri propose di limitarsi a fissare i due intonaci alle pareti, senza trasportare altrove le pitture. Come osservò Carlo Cipolla, tuttavia, era necessario salvaguardare le pitture dell’intonaco inferiore, «più pregevoli dal lato storico cronologico», essendo più antiche di «almeno un secolo»; per ricordare la collocazione delle pitture sovrastanti sarebbe bastato un verbale (Foglio periodico della Prefet-tura di Verona, 1882, p.237). La Commissione affidò all’Ispettore l’incarico di contattare il pittore Gaetano Pasetti, affinché venisse valutata la possibilità di eseguire il lievo da un punto di vista tecnico. Il sopralluogo venne eseguito il 1 gennaio 1882; fu infatti necessario chiedere il permesso ai proprietari, ottenuto grazie all’interessamento del Signor Carlo Cetti, appassionato d’arte e d’an-tichità, imparentato con uno dei possessori del sacello. Nella seduta del 3 gennaio, Carlo Cipolla comunicò alla Commissione Conservatrice che Pasetti aveva “levato” un pezzetto dell’intonaco e che ora stava «preparando l’esperimento» (Cipolla 1882, p.328). In questa seconda visita, l’Ispetto-re ebbe modo di constatare che l’affresco pubblicato da Venturi nella XV tavola, rappresentante la nascita di Gesù Cristo, si trovava effettivamente all’interno del sacello: nella seconda stanza, infat-ti, era visibile un piccolo frammento con un’epigrafe, che nella tavola edita da Venturi accompa-gnava l’immagine di Maria. «Inutile poi soggiungere che anche tale bricciolo di quella rappresen-tanza» era «in pericolo di cadere» (CIPOLLA 1882, p.329). Il nuovo sopralluogo rese evidente l’e-strema urgenza di un intervento per salvare gli ultimi affreschi esistenti all’interno del sacello.

Il 7 marzo 1882 Carlo Cipolla presentò alla Commissione il saggio di lievo effettuato da Pasetti. L’Ispettore giudicò il risultato «sufficientemente buono» (Foglio periodico della Prefettura di Ve-rona, 1882, p.394). Vista però la condizione degli intonaci e la natura del tufo sottostante, che non avrebbe permesso di fissare neppure lo strato inferiore, l’Ispettore propose di trasportare al Museo entrambi gli intonaci. La Commissione decise di chiedere il parere del Municipio, in particolare se fosse disposto ad occuparsi del trasporto e a sostenere la spesa dell’intervento. Il 9 maggio 1882, Carlo Cipolla presentò alla Commissione il progetto definitivo, che prevedeva due fasi: il “lievo” degli intonaci e quindi la loro separazione; uno dei due, «determinato a lavoro inoltrato, col crite-rio della maggior o minore facilità a deteriorare esposto in detta grotta», sarebbe stato trasportato al Museo, l’altro, «previa intelajatura», sarebbe stato riposizionato all’interno del Sacello (Foglio periodico della Prefettura di Verona, 1882, p.536). La Commissione approvò il progetto. La spesa prevista era di circa mille lire.

Il 27 dicembre 1882 il Ministero della Pubblica Istruzione dichiarò di essere disponibile a pagare metà della somma necessaria per il restauro degli affreschi (Foglio periodico della Prefettura di Verona, 1883, p.125); dopo circa un anno, il 1 dicembre 1883, il Ministero autorizzò l’esecuzione dei lavori, che vennero affidati a Gaetano Pasetti (Foglio periodico della Prefettura di Verona, 1884, p.207-208). Le operazioni di strappo si conclusero nel 1885. Il 30 settembre il trasporto degli affreschi venne esaminato da una sottocommissione, composta dall’Abate Angelo Gottardi, Monsi-gnor Giuliari, Carlo Alessandri e da Carlo Cipolla (Foglio periodico della Prefettura di Verona, 1885, p.916); infine, durante la seduta del 21 novembre, la Commissione Conservatrice verificò il lavoro eseguito dal pittore (Foglio periodico della Prefettura di Verona, 1885, p.1075).

Gli affreschi vennero suddivisi in ventisette pezzi. In seguito al loro trasferimento all’interno del Museo, l’attenzione della critica si concentrò sul ciclo sottostante, più antico, portato alla luce da Gaetano Pasetti: l’aspetto frammentario degli affreschi strappati rendeva infatti difficile valutarli nel loro insieme.

A partire dal 1902 gli affreschi sono documentati all’interno del Museo Civico (Venturi 1902, p.264). Nel 1910 risultavano murati, sulla parete della scala che conduceva ai locali destinati all’arte moderna, dedicati ad Ugo Zannoni (Spaventi 1910, p.110). Nel 1912, in seguito al rialle-stimento del Museo, risultano collocati sulla parete della scala che collegava la XV alla XVI sala (Trecca 1912, pp.112-113).

Nel 1943 le pitture sono documentate ancora all’interno di Palazzo Pompei, all’epoca già Museo di Storia Naturale; come afferma Arslan, tale collocazione non giovava certo «alla maggiore cono-scenza» dei «lacerti tra gli studiosi d’arte medievale» (Arslan 1943, p.159; figg.11-13). Per com-prendere l’originaria collocazione dei frammenti all’interno del sacello, era inoltre necessario con-frontarli con le descrizioni e le incisioni pubblicate circa un secolo prima da Orti Manara. Lo stu-dioso segnala la caduta di velature.

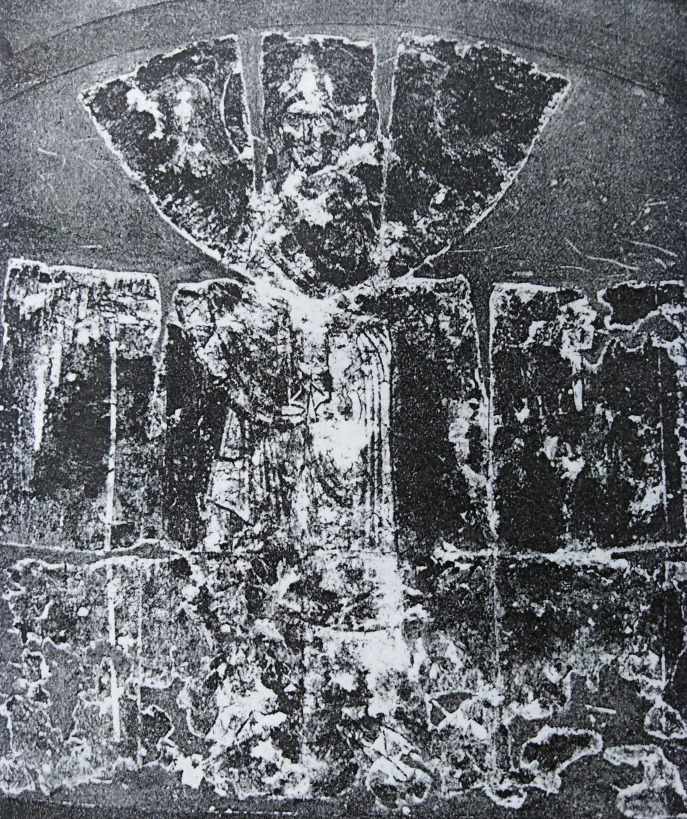

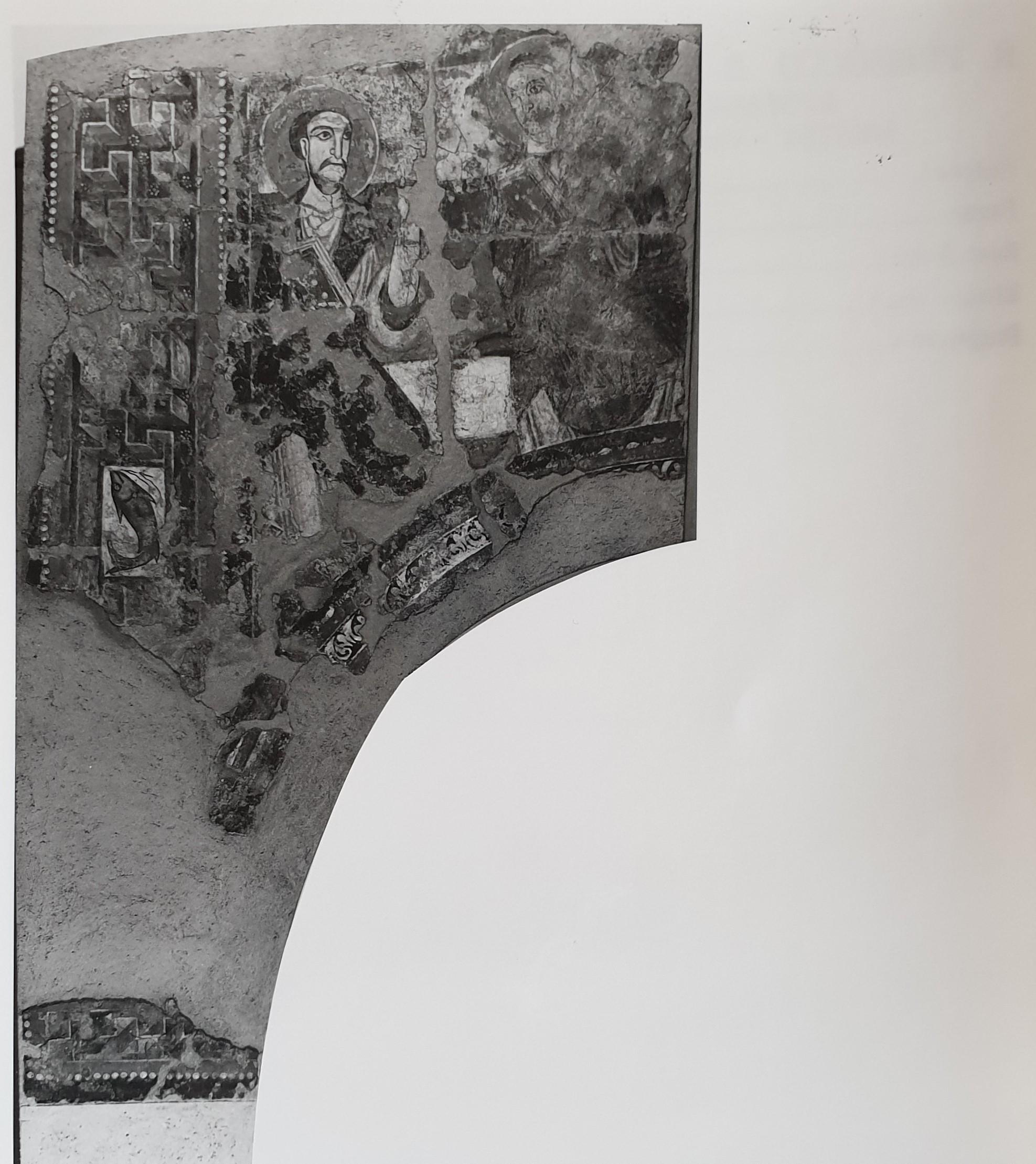

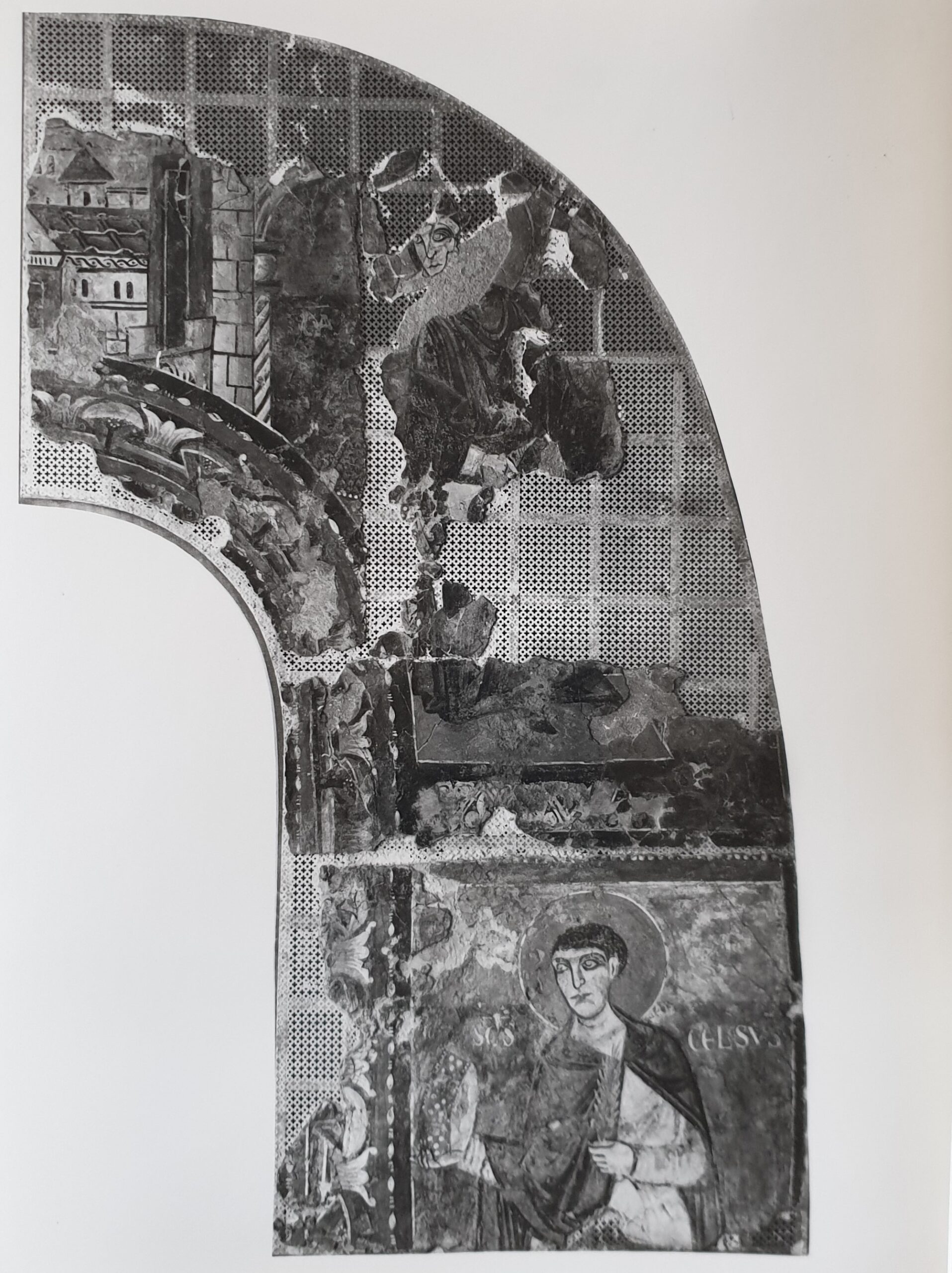

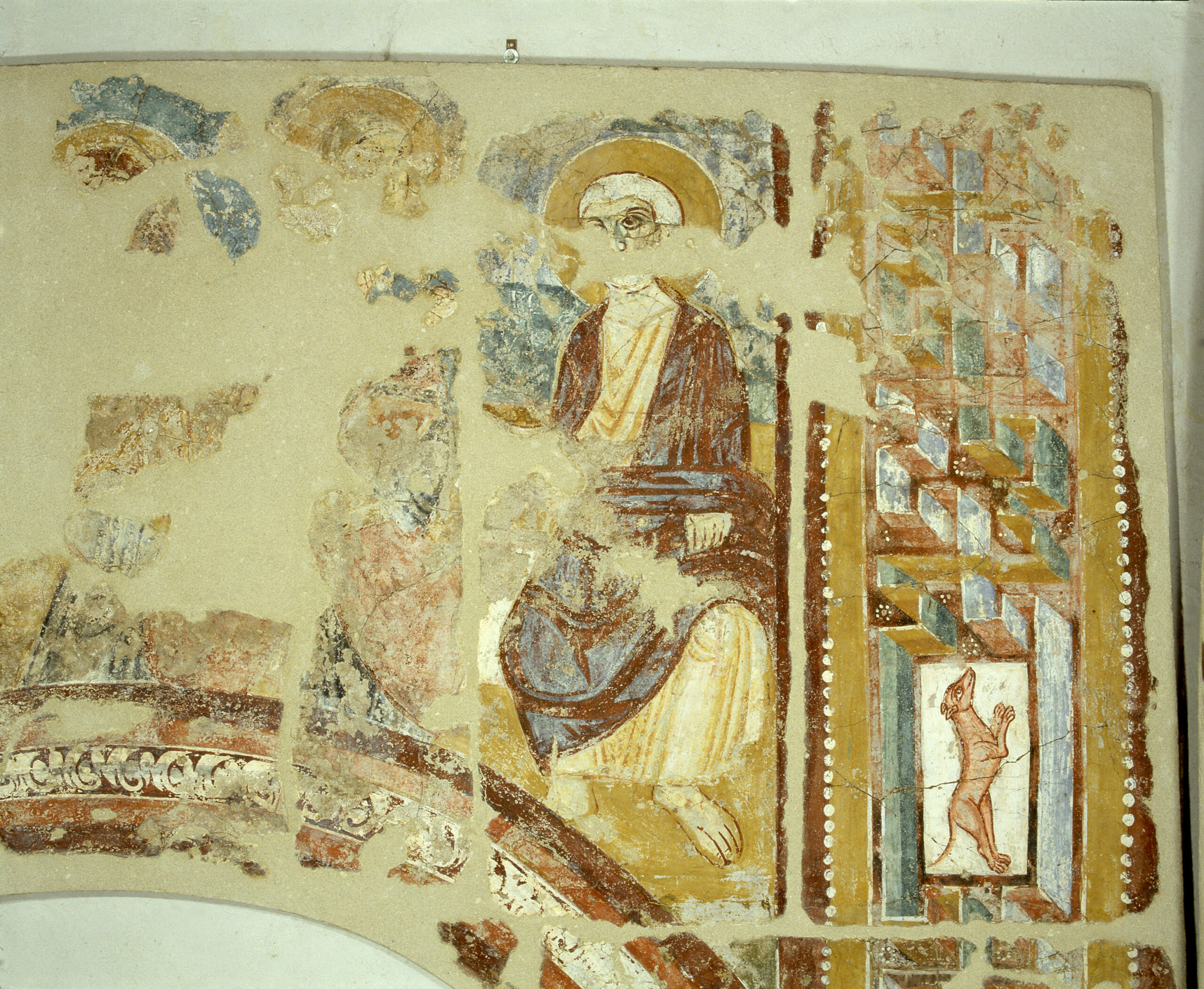

Negli anni Sessanta, gli affreschi vennero sottoposti ad un delicato restauro presso il Museo di Ca-stelvecchio (Caiani 1966, p.10). Grazie a questo intervento, cominciarono ad essere maggiormente studiati ed apprezzati dai critici; a ciò si aggiunse anche una migliore conoscenza del contesto ve-ronese. In seguito al restauro, gli affreschi vennero trasferiti presso la Tomba di Giulietta (Tacchel-la 1970-71, p.9). Tra il 1982 e il 1984 venne eseguito un ulteriore intervento da Pedrocco e da Ste-vanato. In quest’occasione, furono restaurati tredici frammenti, rappresentanti i Santi Celso, Pietro e Paolo, l’arcangelo Michele, un Santo Apostolo, l’Angelo annunziante, la veduta di Città, la Maie-stas Domini e delle cornici decorative. L’intervento rese più chiara la lettura dei due arcosoli e del-la nicchia di fondo, restituendo una visione più completa del sacello. Durante le operazioni di re-stauro, i frammenti vennero ricomposti. Osservando le fotografie storiche è possibile riconoscere le seguenti “ricostruzioni”: San Pietro, Cornice a meandro e a palmette e Cornice a meandro con cane (figg.14-17); San Paolo e motivi decorativi, Santo apostolo e Cornice (fig.18); Angelo an-nunziante, Veduta di città e San Celso (fig.19). Vennero restaurati anche la Maiestas Domini (figg.20-21) e il San Michele Arcangelo (figg.22-23).

Gli affreschi vennero poi riassemblati da Cristani nel 1997. Fu creato un nuovo allestimento costi-tuito da due pareti contigue, una rettangolare con un’apertura ad arco al centro (figg.24-26) e una centinata con la nicchia di San Michele (fig.27). Si trattò di un «montaggio arbitrario» (Franco 2010, pp.30-32): i Santi Pietro e Paolo, infatti, avrebbero dovuto trovarsi l’uno di fronte all’altro, ai due lati della volta, secondo quanto testimoniato dalle incisioni dell’Orti Manara. Migliorò invece la leggibilità della parete di fondo: al centro della nicchia si trovava l’immagine di San Michele, affiancato in basso dai Santi Nazaro e Celso e in alto dalla Vergine e dall’angelo annunciante. Le superfici dipinte vennero pulite e furono stuccate alcune lacune. Su un’altra parete venne esposta la Maiestas Domini (fig.28).

Cristani restaurò nuovamente gli affreschi nel 2015, in seguito ad uno studio condotto sul sacello e sulle sue pitture, accompagnato da una campagna di rilievi eseguita sulla struttura della cappella, finanziata dalla Fondazione Cariverona ed eseguita dal Laboratorio di archeologia, ingegneria, re-stauro e architettura di Montegrotto Terme. Le pitture vennero riassemblate e riallestite, per evoca-re maggiormente l’ambiente del sacello. Alcune fotografie documentano le fasi dell’intervento (figg.29-34). I pannelli sono stati smontati. Sul retro sono state «svitate le numerose viti che tene-vano uniti i telai e con una lama è stata tagliata la garza di cotone applicata lungo le linee di con-giunzioni» (Cristani 2016, p.4). Durante la fase di pulitura, è stata asportata la polvere presente sulla superficie dipinta e sui telai metallici, utilizzando un aspiratore e dei pennelli morbidi. Sono stati rimossi anche i ritocchi alterati e la stuccatura neutra, ormai scurita. Durante le operazioni di restauro è stato possibile osservare meglio gli affreschi e, in particolare, il modo in cui erano mon-tati. I frammenti erano fissati su una tela fine, sopra la quale era stato steso un intonaco di colore chiaro; gli affreschi della parete d’altare presentavano in aggiunta un ulteriore «strato di sacrificio costituito da un sottile polistirolo» (Cristani 2016, p.6). Gli affreschi sono stati successivamente collocati nella sala dedicata al Sacello e rimontati secondo il progetto dell’architetto Walter Ros-setto (figg.35-40). Ai due lati della parete d’altare sono stati collocati i pannelli con gli apostoli. I Santi Pietro e Paolo sono disposti uno di fronte all’altro, così come dovevano presentarsi origina-riamente, mentre il medaglione con la Maiestas Domini è stato posizionato in alto, appeso ad un telaio di ferro. Tutte le lacune sono state stuccate con un intonaco neutro. Infine, sono state esegui-te delle velature ad acquerello per rendere più uniforme la superficie.

Alcuni affreschi oggi non sono più rintracciabili: si tratta del Battesimo di Cristo, raffigurato nella nicchia laterale di sinistra, e della Mano di Dio, dipinta nel sottarco all’interno di un medaglione. Entrambi vennero strappati. Nel 1912 Trecca li ricorda nel catalogo del Museo, mentre due foto-grafie storiche li documentano in cattive condizioni (Franco 2010, p.32).

Negli ultimi anni, gli affreschi del sacello sono stati indagati approfonditamente da Tiziana Franco (Franco 2008, pp.495-504; Franco 2009, pp. 67-75; Franco 2010, pp.29-37, cat.2). Due scene, or-mai perdute, rappresentate da Dionisi e ricordate dagli autori del passato, sono state interpretate dalla studiosa come storie di San Michele arcangelo. La studiosa ha individuato e censito anche al-tri cinque frammenti da ricondurre al secondo strato pittorico, ignorati dallo strappo ottocentesco e dalle successive ricomposizioni (figg.41-45).

Lia Passarini

Bibliografia:

E. Arslan, La pittura e la scultura veronese dal secolo VIII al secolo XIII. Con un’appendice sull’architettura romanica veronese, Milano 1943, pp.159-161; G. Bennassuti, Guida della città di Verona e cenni intorno alle cose più notabili della sua provincia, Verona 1825, p.145-146; C. Bernasconi, Studj sopra la storia della pittura italiana dei secoli XIV e X, e della scuola pittorica veronese dai medj tempi fino a tutto il secolo XVIII, Verona 1864, p.205; A. Caiani, Ancora sugli affreschi del sacello veronese dei SS. Nazaro e Celso (e dintorni), in “Arte Veneta”, XX, 1966, pp.9-19; C. Cipolla, Chiesetta dei SS. Nazzaro e Celso in Verona, in “Foglio periodico della Prefettura di Verona”, 1881, pp. 867-871; C. Cipolla, Affreschi nella Chiesetta di S. Nazzaro e Celso, in “Foglio periodico della Prefettura di Verona”, 1882, pp. 327-329; P. Cristani, Relazione di restauro. Ciclo di affreschi staccati dal Sacello di S. Michele presso il monastero dei Santi Nazaro e Celso. Primo ciclo 996 – Secondo ciclo sec. XII, Verona 21-01-2016, pp.1-12; G.B. Da Persico, Descrizione di Verona e della sua provincia, 2 voll., Verona 1820-21, II, p.39; S. Dalla Rosa, Catastico delle Pitture e Scolture esistenti nelle Chiese, e Luoghi Pubblici situati in Verona [1803-1804], BCVr, ms 1008, edizione a cura di S. Marinelli e P. Rigoli, Verona 1996, pp.211-212; Foglio periodico della Prefettura di Verona, Verona 1882, pp. 236-237, 394, 536-537; Foglio periodico della Prefettura di Verona, Verona 1883, p.125; Foglio periodico della Prefettura di Verona, Verona 1884, pp. 53-54, 207-208; Foglio periodico della Prefettura di Verona, Verona 1885, pp. 915-916; T. Franco, «Ogni parete di vede pitturata». Storia e sfortuna del sacello di San Michele presso la chiesa dei Santi Nazaro e Celso, in Medioevo:arte e storia, atti del convegno di studi (Parma, 18-22 settembre 2007), a cura di A.C. Quintavalle, Milano 2008, pp.495-504; T. Franco, Un ciclo datato 996: le pitture del sacello di San Michele presso il monastero dei Santi Nazaro e Celso a Verona, in “Arte Lombarda”, 156, 2009, 2, pp. 67-75; T. Franco, scheda in Museo di Castelvecchio, Catalogo generale dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi, I. Dalla fine del X all’inizio del XVI secolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2010, pp.29-37, cat.2; L. Giro, Sunto della storia di Verona politica, letteraria ed artistica dalla sua origine all’anno 1866 con riferimento a quella generale d’Ita-lia susseguito da una guida per esaminare i principali monumenti e le cose più pregevoli di detta città, 2 voll., Verona 1869, pp.218-220; S. Maffei, Verona Illustrata, 4 voll., Verona 1731-1732, III, pp.93-96; L. Moscardo, Historia di Verona, Verona 1668, p.95; G. Orti Manara, L’antica cappella incavata a scalpello nel monte detto di Scaglione o Costiglione presso la chiesa de’ SS. Mazaro e Celso in Verona, Verona 1841, pp.1-11; G.M. Rossi, Nuova Guida di Verona e della sua Provincia, Verona 1854, pp. 234-235; S.M. Spaventi, Verona. Guida storica ed artistica illustrata, Verona 1910, p.110, 116; L. Tacchella, Le origini dell’abbazia dei SS. Nazaro e Celso di Verona, in “Studi Storici Luigi Simeoni”, XX-XXXI, 1970-71, p.9; G. Trecca, Catalogo della Pinacoteca Comunale di Verona, Bergamo 1912, pp.112-113; G.M. Varanini, Il sacello di S. Michele e il monastero dei SS. Nazaro e Celso nella storia urbanistica e religiosa di Verona medievale, in Il sacello di San Michele presso la chiesa dei SS. Nazaro e Celso a Verona, Verona 2004, p.27; A. Venturi, Storia dell’arte italiana, II, Dall’arte barbarica alla romanica, Milano 1902, p.264; G. Venturi, Compendio della storia sacra e profana di Verona, Verona 1825, p.131.

Elenco immagini:

1. Veduta del sacello di San Michele. Incisione di Gian Giacomo Dionisi, fine XVIII secolo.

2. Maiestas Domini e apostoli. Incisione di Gian Giacomo Dionisi, fine XVIII secolo.

3. Battesimo di Cristo. Incisione di Gian Giacomo Dionisi, fine XVIII secolo.

4. Natività. Incisione di Gian Giacomo Dionisi, fine XVIII secolo.

5. Annunciazione, San Michele Arcangelo e Santi Nazaro e Celso. Incisione di Gian Giacomo Dionisi, fine XVIII secolo.

6. Mano di Dio e quattro angeli. Incisione di Gian Giacomo Dionisi, fine XVIII secolo.

7. Due storie di San Michele. Incisione di Gian Giacomo Dionisi, fine XVIII secolo.

8. Quattro angeli, Santa Giuliana e il Battesimo di Cristo. Incisione di Orti Manara, 1841.

9. Incisione della parete di fondo. Incisione di Orti Manara, 1841 (quarta tavola).

10. Maiestas Domini e Apostoli. Incisione di Orti Manara, 1841.

11. L’Arcangelo Michele. Fotografia pubblicata da Arslan nel 1943.

12. San Nazaro. Fotografia pubblicata da Arslan nel 1943.

13. San Celso. Fotografia pubblicata da Arslan nel 1943.

14. Frammento con cornice e con cane prima del riassemblaggio eseguito nel 1982-84 (2).

15. Frammento con cornice prima del riassemblaggio eseguito nel 1982-84 (3).

16. Frammento con cornice prima del riassemblaggio eseguito nel 1982-84.

17. San Pietro, Cornice a meandro e a palmette e Cornice a meandro con cane. Ricomposizione eseguita durante il restauro del 1982-84.

18. San Paolo e motivi decorativi, Santo apostolo e Cornice. Ricomposizione eseguita durante il restauro del 1982-84.

19. Angelo annunziante, Veduta di città e San Celso. Ricomposizione eseguita durante il restauro del 1982-84.

20. Particolare della Maiestas Domini prima del restauro eseguito nel 1982-84.

21. Particolare della Maiestas Domini dopo il restauro eseguito nel 1982-84.

22. San Michele Arcangelo prima del restauro eseguito nel 1982-84.

23. San Michele Arcangelo dopo il restauro eseguito nel 1982-84.

24. Parete con i Santi Pietro e Paolo. Dettaglio dell’allestimento del 1997.

25. Particolare con San Paolo.

26. Particolare con San Pietro.

27. Parete di fondo. Dettaglio dell’allestimento del 1997.

28. Particolare della Maiestas Donimi, esposta su una parete.

29. Retro della parete con nicchia-

30. I pannelli dopo lo smontaggio.

31. Fotografia scattata durante le operazioni di restauro.

32. Fotografia scattata durante le operazioni di restauro.

33. Fotografia scattata durante le operazioni di restauro.

34. Fotografia scattata durante le operazioni di restauro.

35. Fotografia scattata durante l’allestimento della parete di fondo, dopo il restauro.

36. Il nuovo allestimento degli affreschi.

37. Dettaglio dell’allestimento.

38. Dettaglio dell’allestimento.

39. Dettaglio di san Celso.

40. Particolare della Maiestas Domini.

41. Figura e fregio a palmette (frammento), fotografia delle ordierne condizioni conservative.

42. Cornice a meandro con pesce (frammento), fotografia delle ordierne condizioni conservative.

43. Cornice a fascia e figura (frammento), fotografia delle ordierne condizioni conservative.

44. Cornice a fascia e figura (frammento), fotografia delle ordierne condizioni conservative.

45.Frammenti di soggetto non identificabile, fotografia delle ordierne condizioni conservative.