Facciata della chiesa di San Fermo Maggiore, tomba di Aventino Fracastoro

Città:

Verona

Provenienza:

Facciata della chiesa di San Fermo Maggiore, tomba di Aventino Fracastoro

Autore:

Altichiero da Zevio

Titolo:

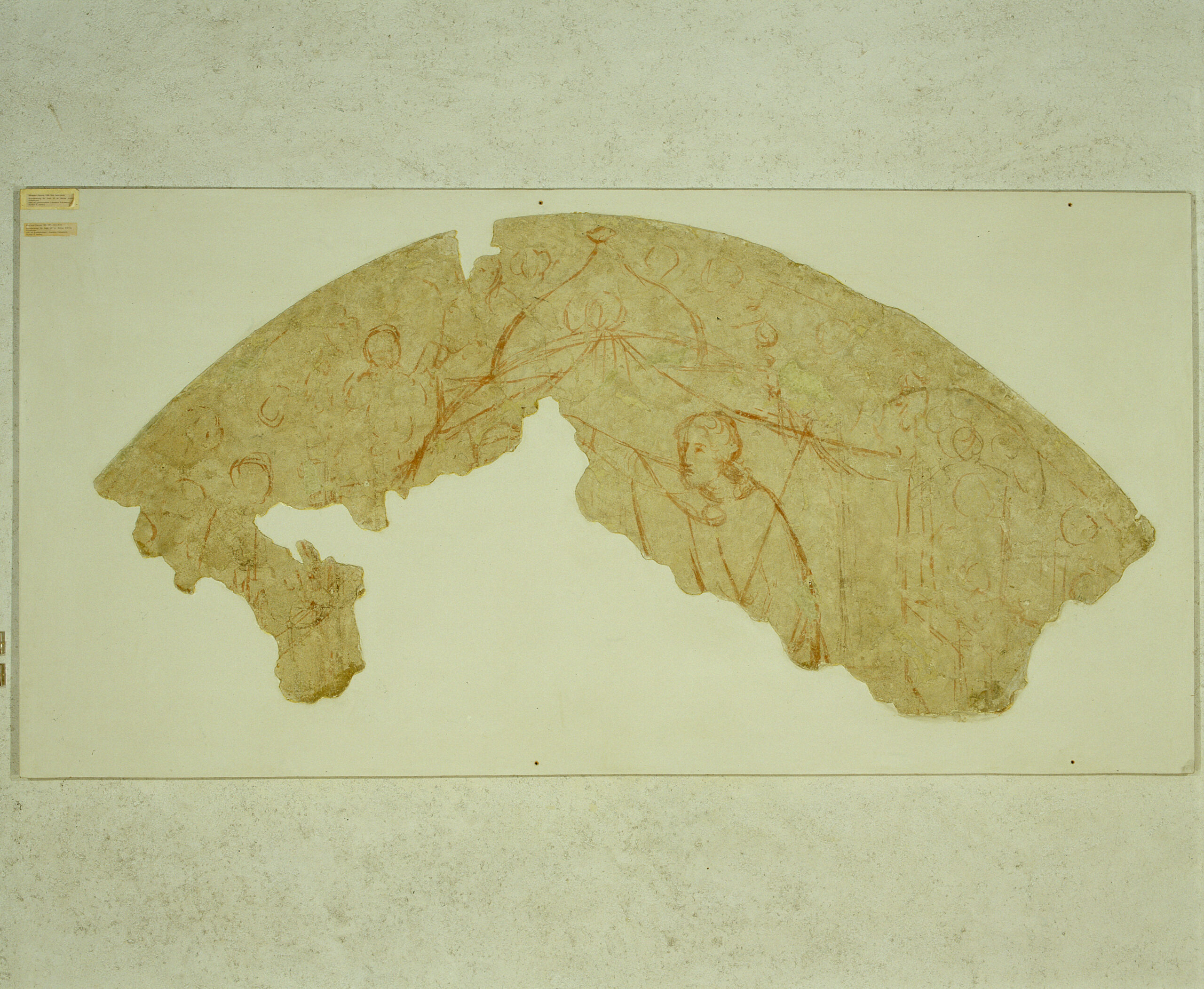

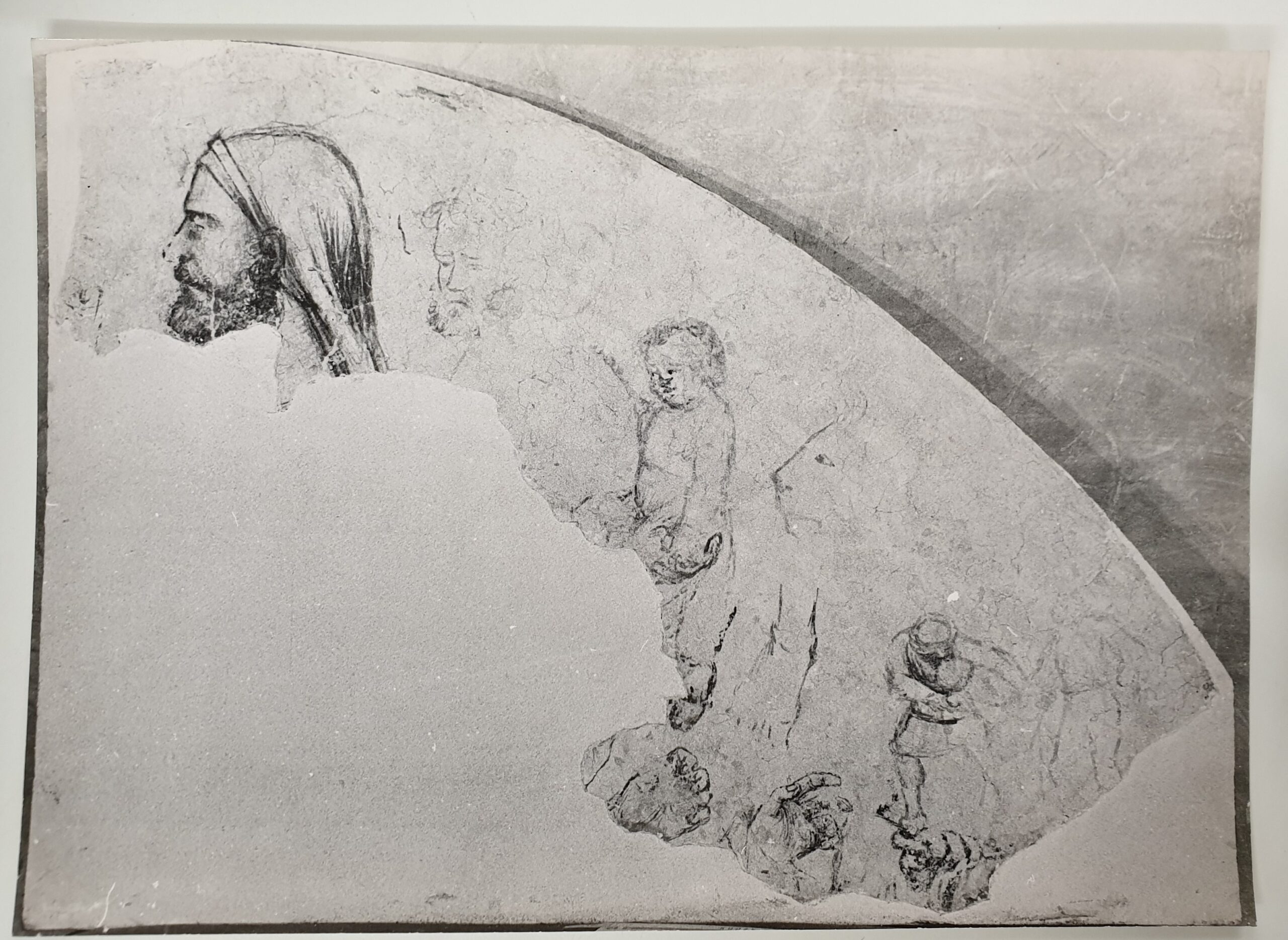

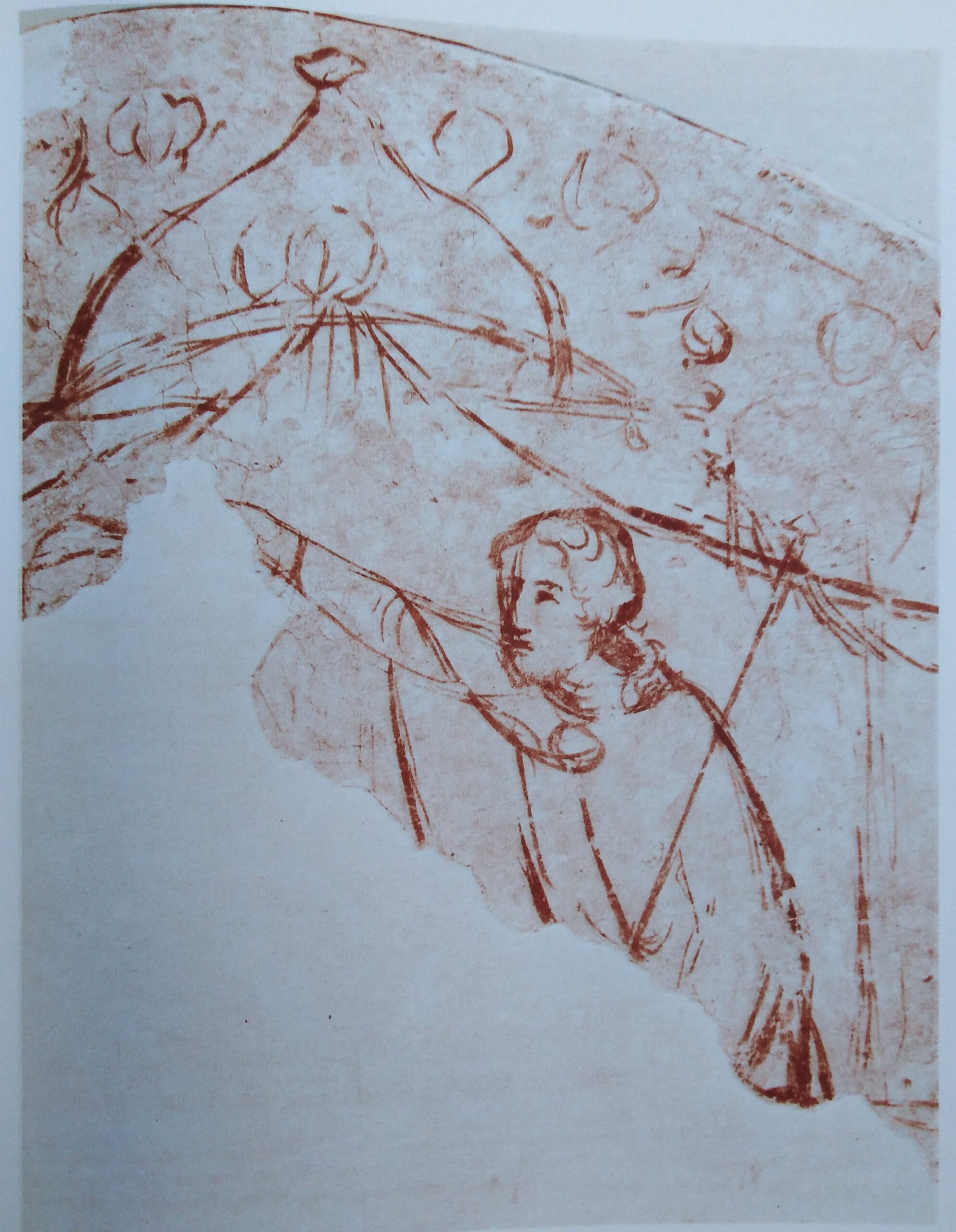

1. Incoronazione della Vergine (primo strato), pittura murale staccata, 88 x 190 cm circa, inv. 25594-1B3792

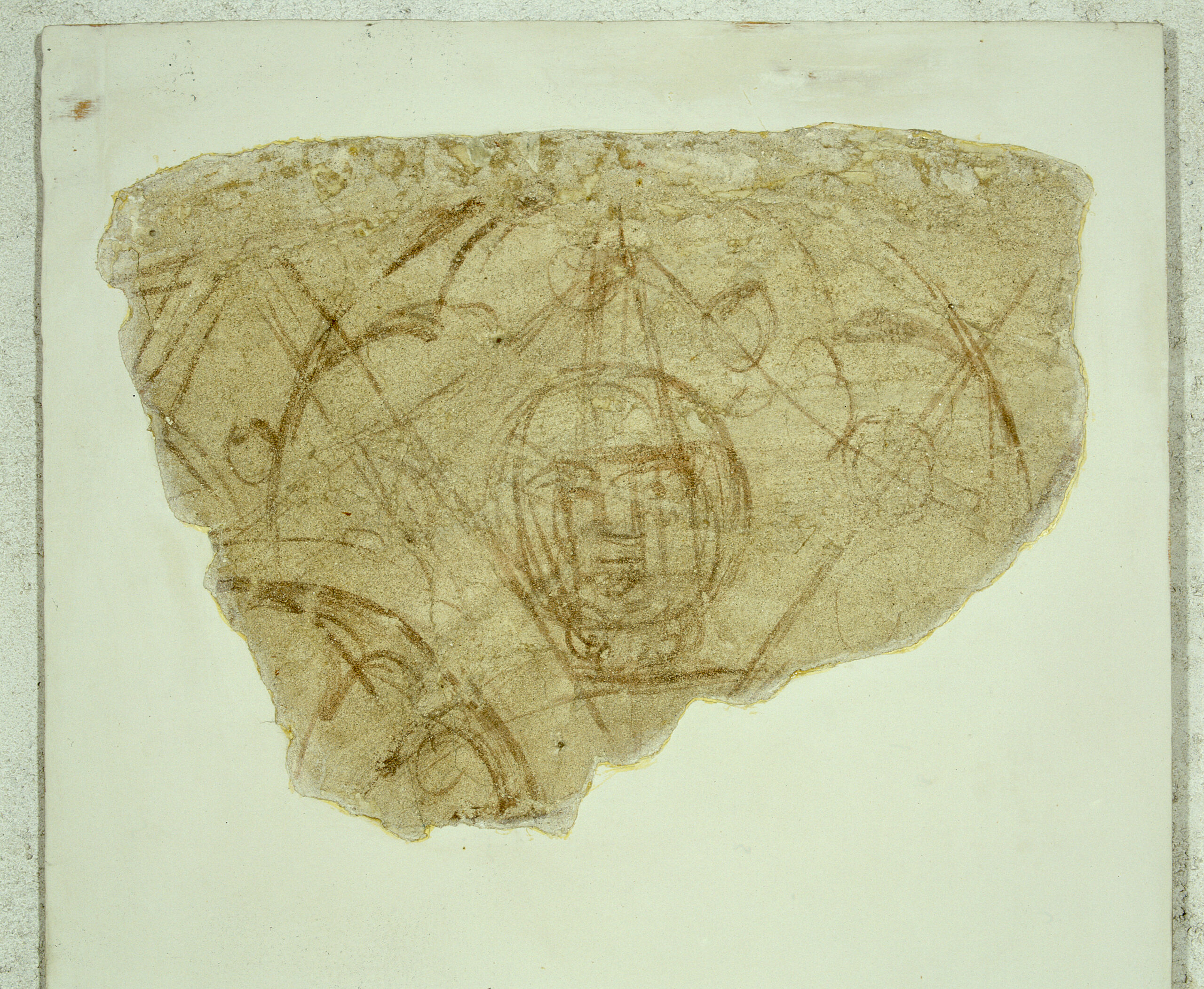

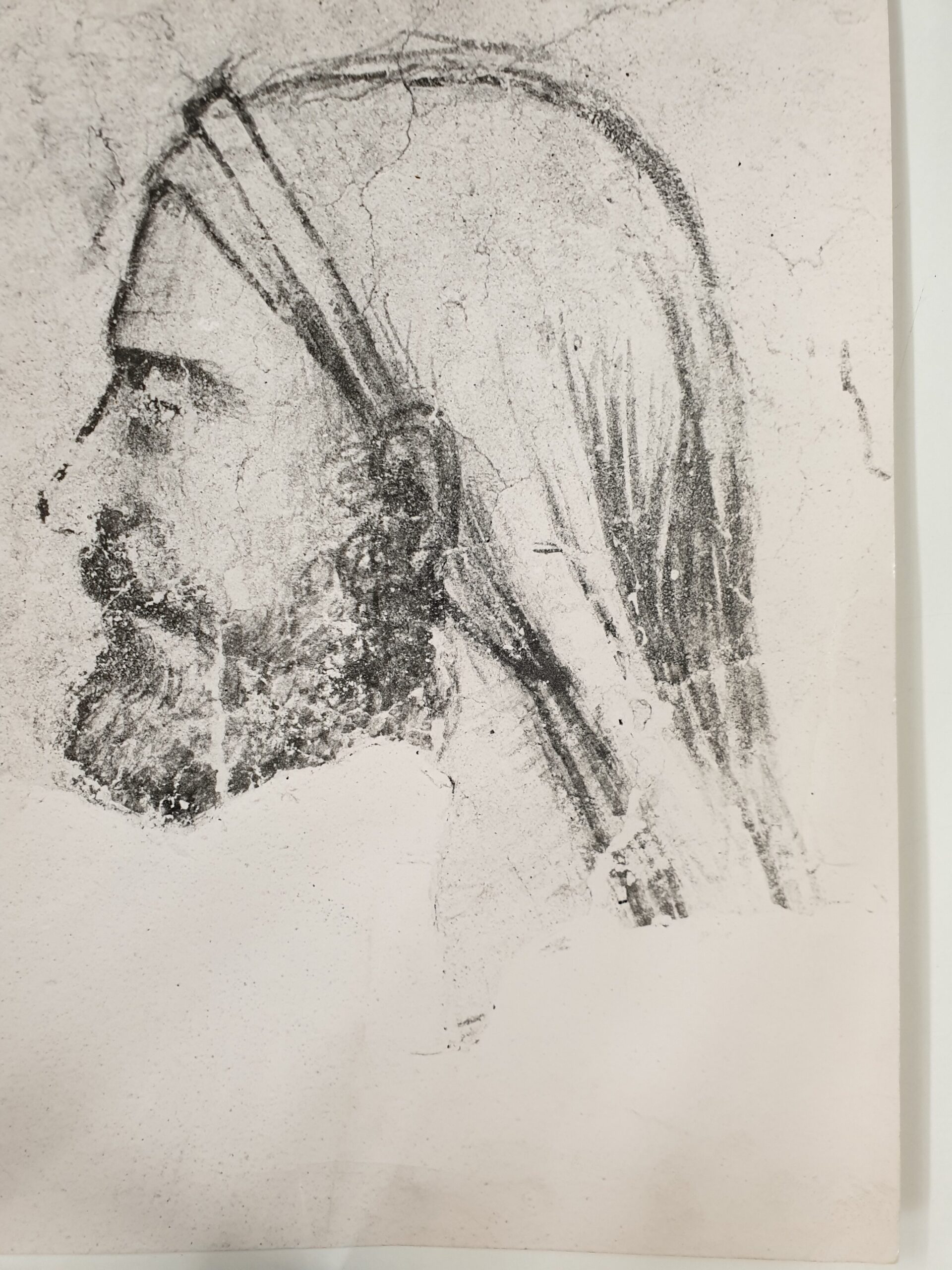

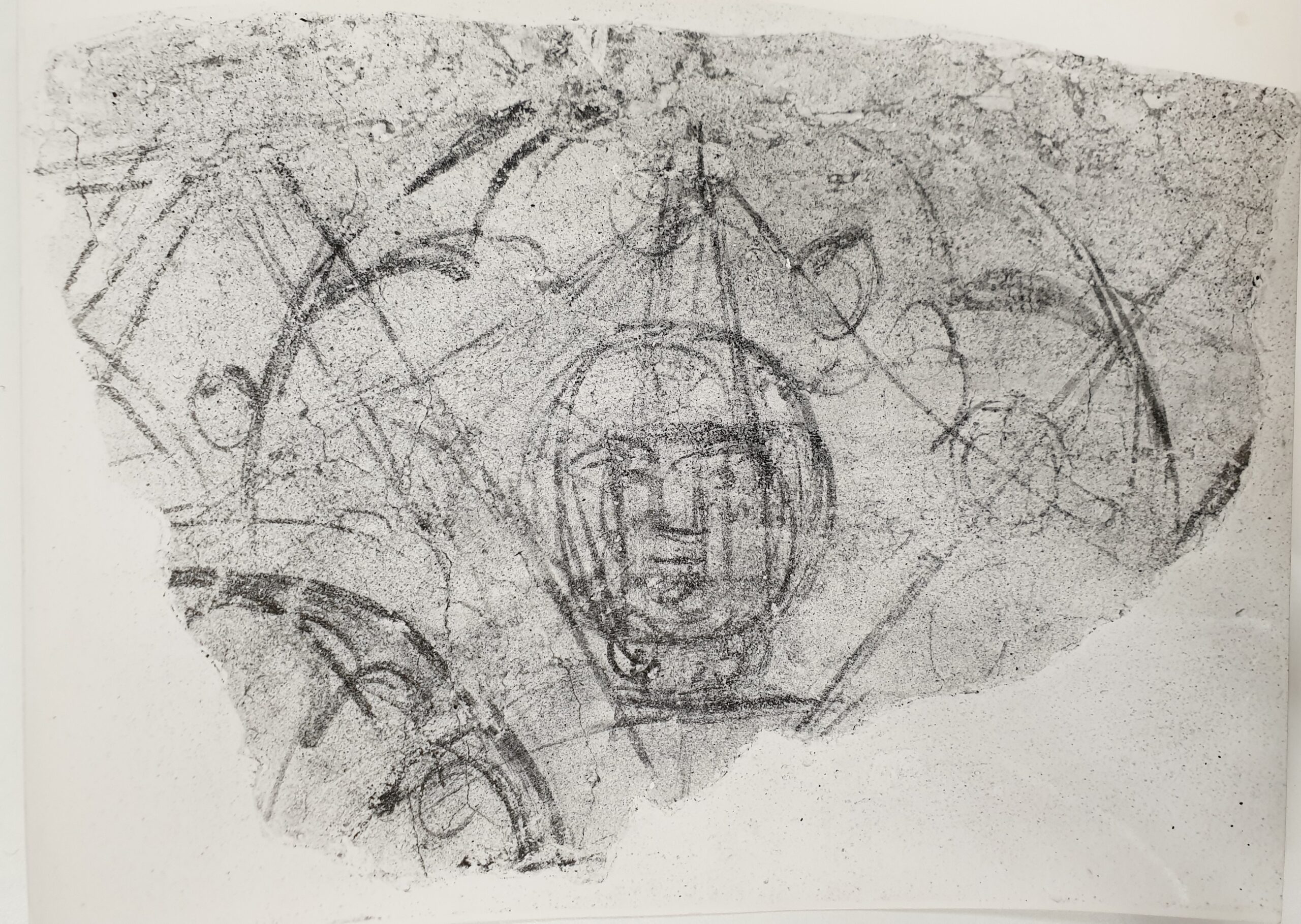

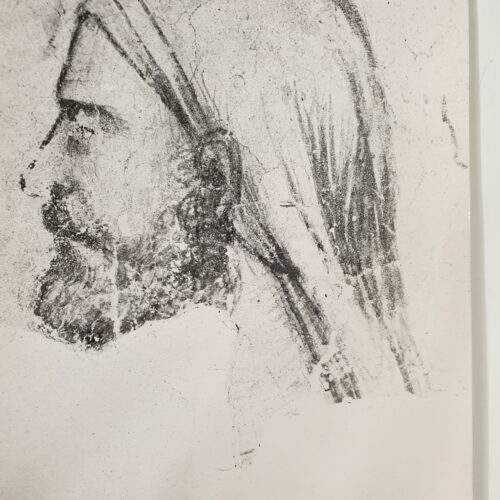

2. Ritratto maschile, testa di vecchio, putto, mani, testa di leone, due figure maschili; Testa inquadrata in un pentagono entro un arco polilobato (secondo strato), pittura murale staccata, 87 x 130 cm circa, 34 x 46 cm (testa in un pentagono), inv. 25595-1B3793

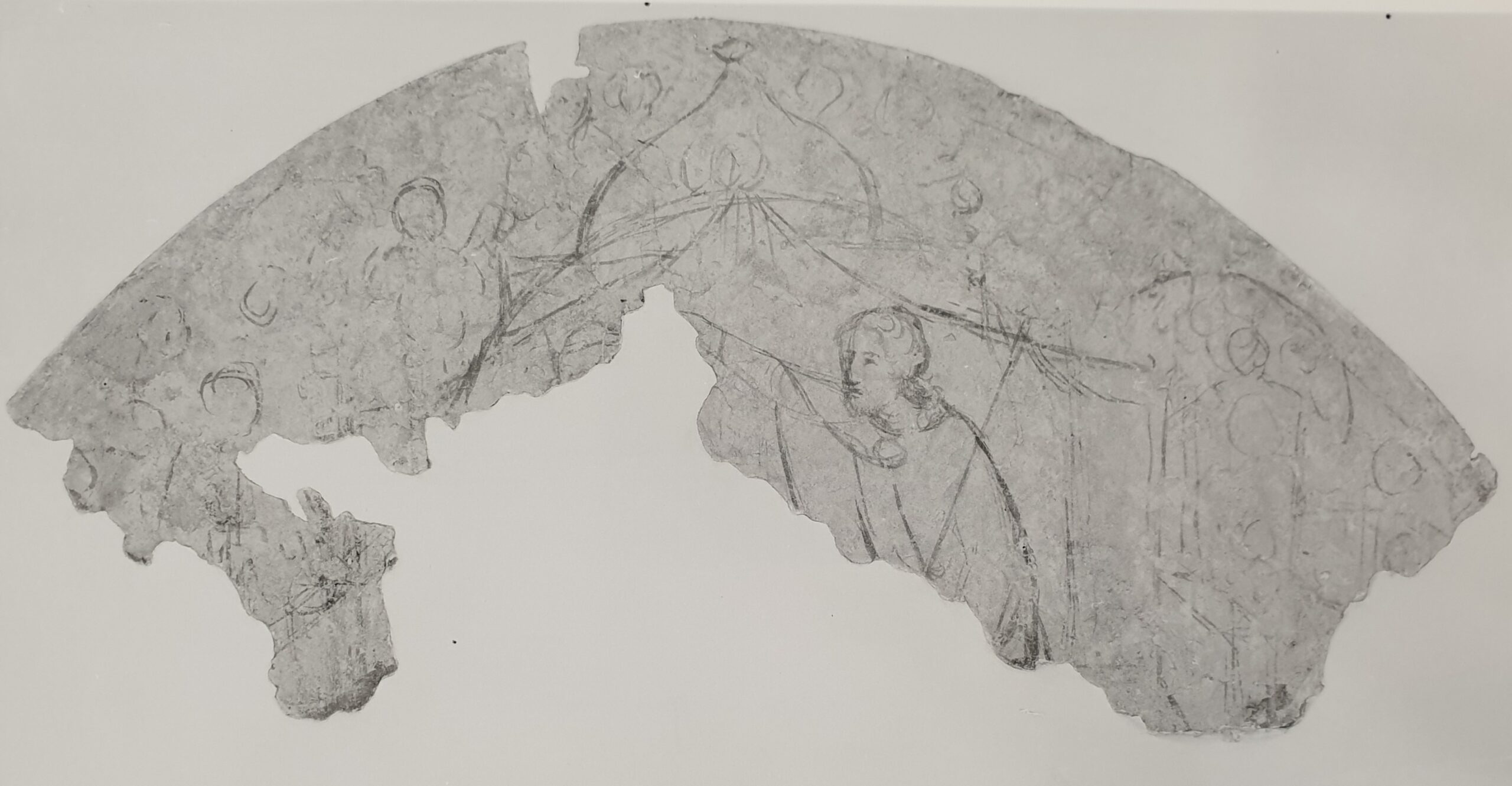

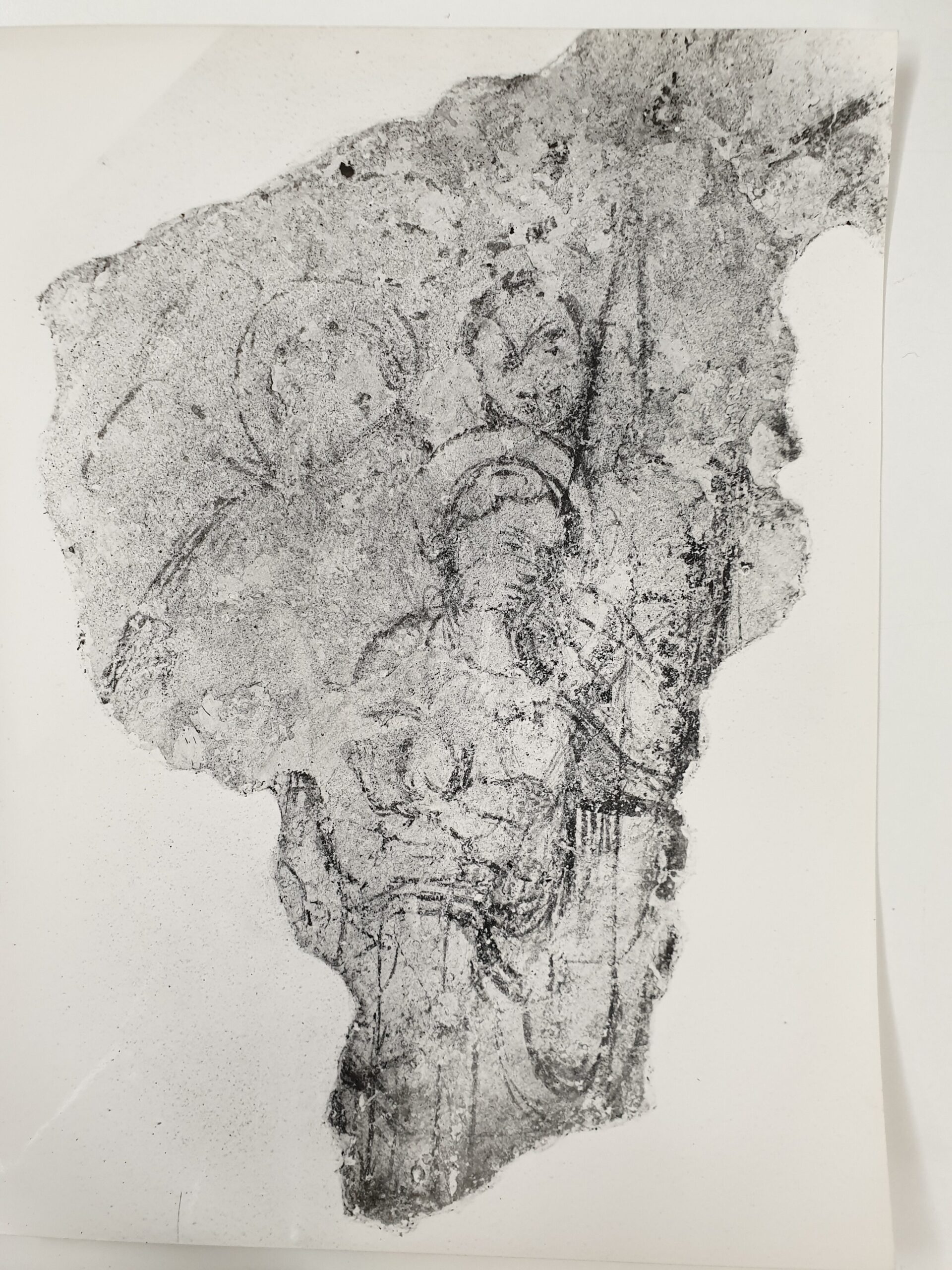

3. Incoronazione della Vergine (terzo strato), pittura murale staccata, 95 x 165 cm circa, inv. 25596-1B3794

Museo di Castelvecchio

Restauri:

1958 stacco a cura di Ottemi Della Rotta

1958 restauro di Ottemi Della Rotta

I tre strati di sinopie (cfr. Ericani 2010, pp. 76-77, cat.39) furono rinvenuti nel 1958 in seguito allo strappo dell’affresco (cfr. Ericani 2010, pp. 75-76, cat.38) che decorava la lunetta della tomba di Aventino Fracastoro, medico di Cangrande I della Scala, collocata sulla facciata della chiesa di San Fermo. In occasione dello strappo eseguito da Ottemi Della Rotta, le sinopie vennero a loro volta recuperate ed esposte insieme alle pitture nella mostra “Da Altichiero a Pisanello”, suscitando fin da subito l’interesse degli studiosi. L’intervento venne caldeggiato dal direttore del Museo di Castelvecchio Licisco Magagnato e dall’ispettrice Maria Teresa Cuppini. L’operazione di strappo, preferita alla tecnica dello stacco, consentiva infatti di recuperare eventuali sinopie, dando così l’impressione di intercettare il pensiero dell’artista.

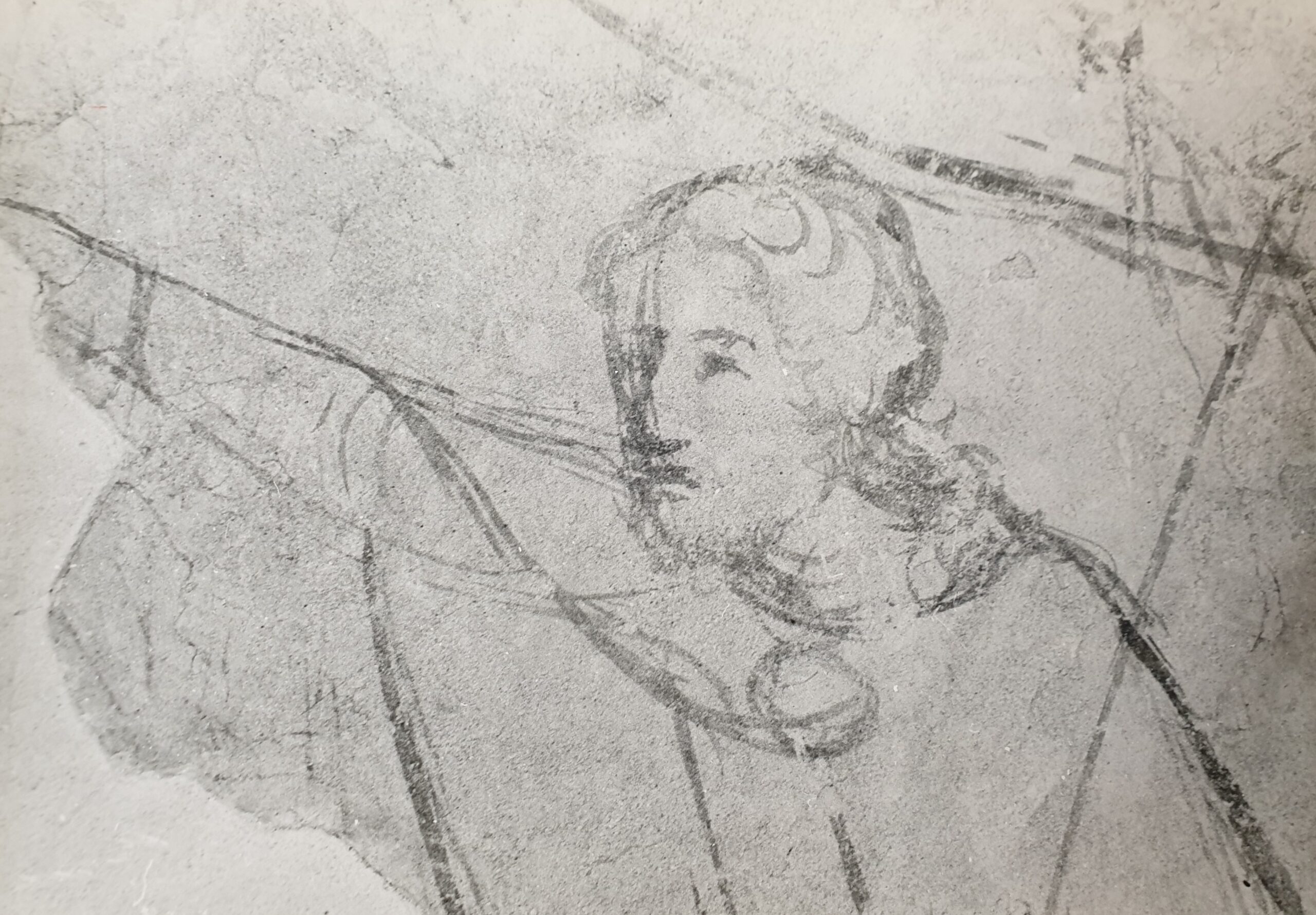

Vennero alla luce ben tre strati di intonaci sovrapposti. Il primo, in ocra rossa, rappresenta l’Incoronazione della Vergine (fig.1) e costituisce un abbozzo della composizione: Cristo, ben delineato, è raffigurato sulla destra sotto una tenda a baldacchino, mentre tutt’intorno compaiono degli angeli, riprodotti con pochi e rapidi tratti. Il secondo strato, invece, è costituito da due frammenti separati: sul primo (fig.2) sono tracciati in terra verde degli studi di teste, di mani, un putto, altre piccole figure e il profilo di un leone, mentre sul secondo è raffigurata in viola una Testa inquadrata in un pentagono entro un arco polilobato (fig.3). Si tratta di una serie di schizzi che apparentemente non hanno nulla a che vedere con il soggetto della composizione. Infine, il terzo e ultimo strato in terra gialla (fig.4), il solo a contenere dei dettagli che corrispondono alla versione finale dell’incoronazione: come nell’affresco, infatti, è rappresentato al centro un grande trono marmoreo, circondato da angeli musicanti. In questo senso può essere considerato l’unica vera e propria sinopia dell’opera. Nella mostra era esposto anche un intonachino proveniente dal sottarco, su cui era raffigurata la testa di un Profeta, probabilmente contemporanea al primo strato dell’incoronazione.

Le sinopie furono montate su pannelli di compensato e restaurate. Come la pittura sovrastante, presentavano estese lacune. Nonostante il loro aspetto mutilo e frammentario, per la perdita di tutta la zona inferiore della superficie, furono particolarmente apprezzate dai critici: a differenza dell’affresco, infatti, i tre strati erano ben leggibili e nel loro insieme costituivano una testimonianza unica della grafica veronese della fine del Trecento (figg.5-11).

Le sinopie vengono descritte per la prima volta nel catalogo della mostra (Magagnato 1958, pp.16-17, cat.17). Magagnato ricorda quattro strati realizzati a tempera: il primo costituiva uno studio iniziale della composizione, l’ultimo il tracciato definitivo dell’affresco; gli altri due, invece, presentavano schizzi di varie figure. Anche i critici successivi menzionano quattro strati distinti, fra loro sovrapposti, riconoscendo l’importanza dei due intermedi, su cui erano tracciati vari studi; questi intonaci, descritti come disgiunti, corrispondono ai due frammenti del secondo strato, descritti da Giuliana Ericani all’interno del catalogo del Museo di Castelvecchio.

Recensendo la mostra del 1958, Volpe si sofferma sulla qualità delle sinopie, in particolare su quelle dei due arricci intermedi, proponendo di attribuire l’opera ad Altichiero (Volpe 1958, p.410). Nel 1961 Pettenella definisce i disegni del secondo strato «di una freschezza meravigliosa», «espressioni spontanee che non seguono né la moda, né i desideri del committente, ma rivelano le qualità personali dell’artista e gli elementi della pittura veronese più profondi e vivi» (Pettenella 1961, p.66). Nello stesso anno anche Procacci descrive le sinopie della tomba di Aventino Fracastoro (Procacci 1961, pp.54-55; fig.12). Secondo lo studioso, la composizione tracciata sul primo arriccio non dovette piacere all’artista o al committente e venne quindi ricoperta da un secondo strato, sul quale vennero eseguiti i disegni; nell’ultimo arriccio venne condotto invece lo studio definitivo dell’incoronazione, tradotto successivamente in pittura senza ulteriori modificazioni. In anni più recenti, Piccoli, mettendo in relazione l’affresco con le sinopie sottostanti, ha sottolineato come la composizione finale dell’incoronazione, pur riprendendo uno schema diffuso soprattutto in ambito padovano, introduca in realtà due interessanti varianti: «la Vergine non siede accanto al figlio, ma si inginocchia ai suoi piedi in atteggiamento di umile compartecipazione» ed «è introdotta la figura di Dio Padre, assiso sul trono in posizione dominante» (Piccoli 2010, p.118). Secondo la studiosa, tali scelte sembrano rispecchiare una precisa volontà della committenza: nelle sinopie, infatti, queste variazioni non compaiono.

Ma è il secondo strato ad aver suscitato un’attenzione particolare. Le figure disegnate, infatti, non mostrano apparentemente nessuna corrispondenza con quelle dipinte nella composizione finale; si tratta di una serie di studi, di esercizi grafici, condotti dall’artista direttamente sull’intonaco. Queste annotazioni, per la loro «costruzione formale e per il tratto», sono state accostate da Giuliana Ericani alle sinopie provenienti dai sottarchi del palazzo di Cansignorio, attribuiti dalla critica ad Altichiero (cfr. Ericani 2010, pp. 73-75, cat.37). L’artista, infatti, era solito usare la superficie come un foglio bianco, dove annotare le proprie invenzioni (Cuppini 1970, p.70, cat.15).

A sinistra è tracciato un profilo maschile, eseguito con attenzione e cura; secondo Giuliana Ericani, «la precisa definizione del profilo e la veristica presentazione dei tratti», farebbero pensare ad uno studio per il ritratto del defunto, Aventino Fracastoro, inserito in posizione orante nella versione finale dell’affresco (Ericani 2010, p.76, cat.39). La testa maschile che segue, appena accennata, si potrebbe invece ricollegare al volto del Padre Eterno, un primo abbozzo successivamente modificato. Nessuna corrispondenza diretta sembra invece esistere per le altre figure disegnate. Compaiono un putto e il profilo di un leone, che sembra riprendere la mensola a sostegno della tomba; seguono degli studi di mani e due piccole figure in movimento. La ricerca espressiva e l’attenzione per il dato di natura appaiono già quasi rinascimentali e costituiscono l’aspetto più interessante di questi frammenti. La critica ha riconosciuto in essi uno stile altichieresco, confrontandoli con i cicli padovani e, più recentemente, con gli intonaci dei sottarchi del palazzo di Cansignorio. Ettore Napione, in particolare, ha individuato delle somiglianze nel profilo del volto barbuto e negli studi di una mano (Napione 2014, p.156, cat.85). Queste corrispondenze sembrano confermare che fu Altichiero ad ideare l’affresco, mentre la realizzazione della pittura murale venne affidata ad un suo allievo.

Nel 1983 le sinopie erano conservate nel deposito del Museo di Castelvecchio (Schweikhart 1983, p.168). Nel 1991 sono documentate nella X sala della reggia, al primo piano, dove erano esposte accanto all’Incoronazione della Vergine (Marinelli 1991, p.27). Nel 2014 il secondo strato venne esposto nella mostra “L’incanto dell’affresco: capolavori strappati” allestita a Ravenna (Napione 2014, pp.256-257, cat.85; fig.13). Oggi le sinopie sono collocate nella seconda sala al primo piano del Museo di Castelvecchio (sala XVIII) e vengono attribuite ad Altichiero.

Lia Passarini

Bibliografia:

M.T. Cuppini, Pitture murali restaurate, catalogo della mostra, Calliano 1970, pp. 68-70, cat.15; G. Ericani, scheda in Museo di Castelvecchio, Catalogo generale dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi, I. Dalla fine del X all’inizio del XVI secolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2010, pp. 76-77, cat.39; L. Magagnato, Da Altichiero a Pisanello, catalogo della mostra, Venezia 1958, pp. 16-17, cat.17, tavv. XXIIIb-XXIVb-XXV; S. Marinelli, Castelvecchio a Verona, Milano 1991, p.27; E. Napione, scheda in L’incanto dell’affresco: capolavori strappati, a cura di L. Ciancabilla e C. Spadoni, Ravenna 2014, vol.1, pp.256-257, cat.85; P. Pettenella, Altichiero e la pittura veronese del Trecento, Verona 1961, p.66; F. Piccoli, Altichiero e la pittura a Verona nella tarda età scaligera, Verona 2010, p. 117-118; U. Procacci, Sinopie e affreschi, Milano 1961, pp.27, 54-55, 241; G. Schweikhart, scheda in Lo Splendore della Verona affrescata nelle tavole di Pietro Nanin del 1864. Facsimile dell’unica raccolta colorata con itinerari immaginari narrati da Nino Cenni e uno studio sugli affreschi e i loro autori di Gunter Schweikhart, Verona 1983, p.168, tav.31; C. Volpe, Recensione alla mostra Da Altichiero a Pisanello, in “Arte Antica e Moderna”, 4, ottobre-dicembre 1958, pp. 409-413.

Elenco immagini:

1. Incoronazione della Vergine (primo strato), fotografia delle odierne condizioni conservative.

2. Ritratto maschile, testa di vecchio, putto, mani, testa di leone, due figure maschili (secondo strato), fotografia delle odierne condizioni conservative.

3. Testa inquadrata in un pentagono entro un arco polilobato (secondo strato), fotografia delle odierne condizioni conservative.

4.Incoronazione della Vergine (terzo strato), fotografia delle odierne condizioni conservative.

5. Sinopia del primo strato in una fotografia storica.

6. Cristo. Dettaglio della sinopia del primo strato in una fotografia storica.

7.La sinopia del secondo strato in una fotografia storica.

8.Ritratto maschile. Dettaglio della sinopia del secondo strato in una fotografia storica.

9. Testa inquadrata in un pentagono. Dettaglio della sinopia del sencondo strato in una fotografia storica.

10.La sinopia del terzo strato in una fotografia storica.

11.Angeli musicanti. Dettaglio della sinopia del terzo strato in una fotografia storica.

12. Dettaglio della sinopia del primo strato. Fotografia pubblicata in Sinopie e Affreschi, 1961, tav.25.

13.Sinopia del secondo strato in una fotografia pubblicata nel catalogo della mostra L’incanto dell’affresco, p.257, cat.85.