Palazzo Sebastiani, poi convento di san Sebastiano

Città:

Verona

Provenienza:

Palazzo Sebastiani, poi convento di san Sebastiano

Autore:

Paolo Farinati

Titolo:

L’assedio di Betulia (fig.1) inv. 1557-1B901, 170×750 cm

Giuditta nella tenda di Oloferne (fig.2) inv. 1678-1B902, 179×606 cm

Gli Ebrei mettono in fuga i soldati di Oloferne (fig.3) inv. 1731-1B903, 177×663 cm

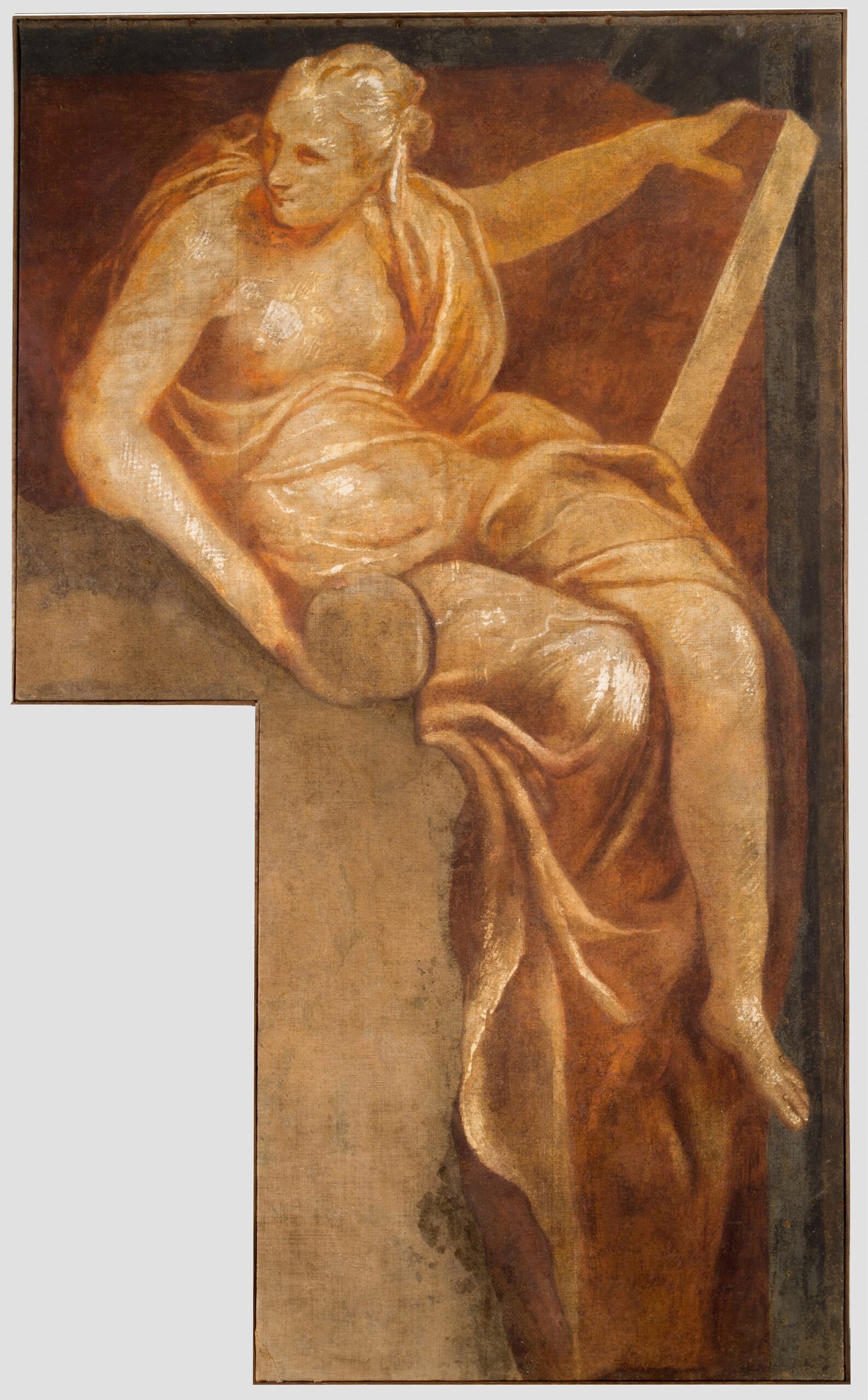

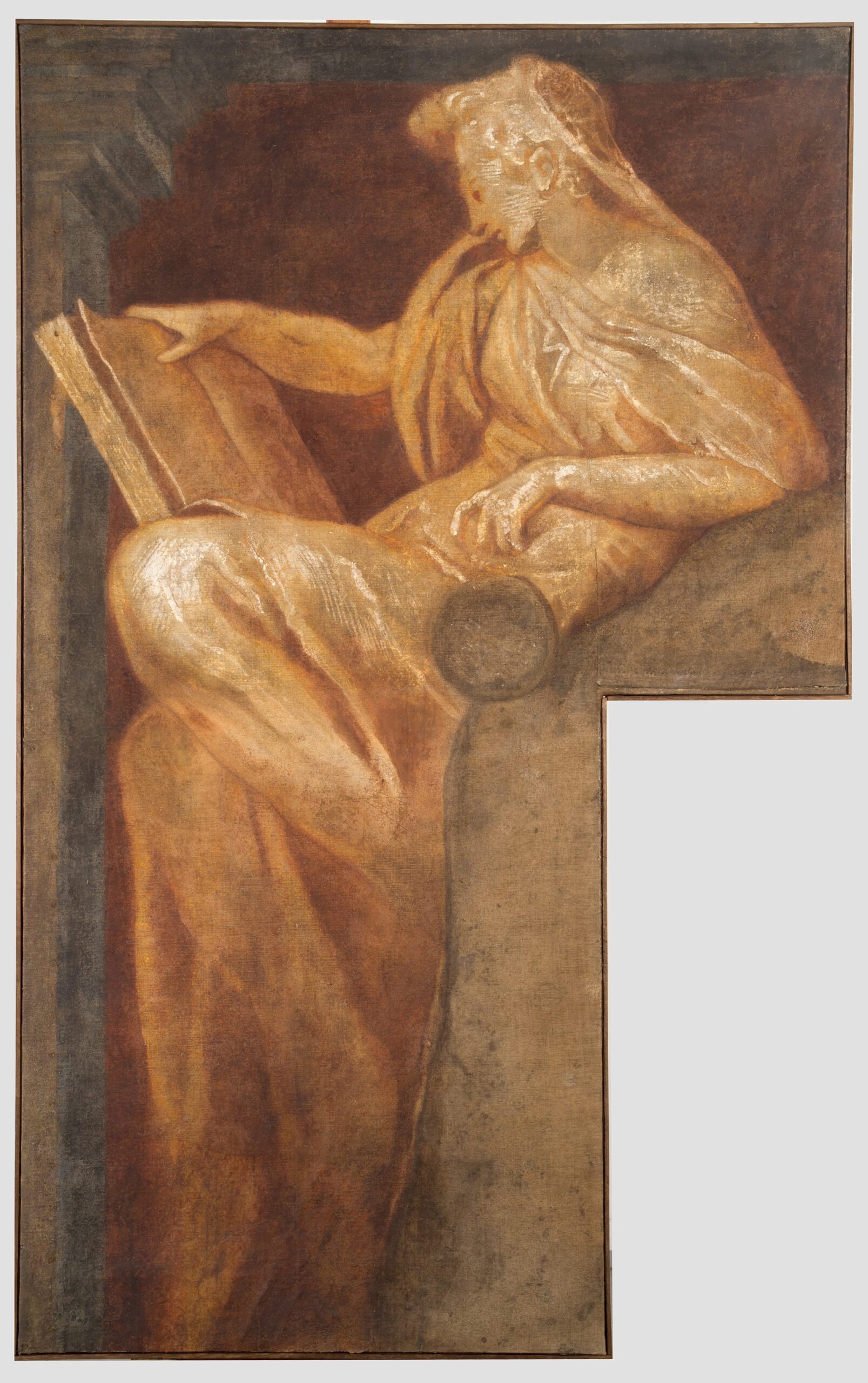

Figura allegorica femminile (fig.4) inv. 1732-1B904, 167,5×115 cm

Figura allegorica femminile (fig.5) inv. 4128-1B905, 167,5×115 cm

Biblioteca civica di Verona (in deposito dal museo di Castelvecchio)

Restauri:

1840 stacco delle pitture da parte di Giambattista Speri

1979 restauro di Romano Pedrocco e Sergio Stevanato ( solo il partimento con Gli Ebrei mettono in fuga i soldati di Oloferne)

2013 restauro della tela con l’Assedio di Betulia a cura della ditta Cristani snc

2013 restauro della tela con Giuditta nella tenda di Oloferne a cura del laboratorio Stevanato

2013 restauro delle due Allegorie femminili a cura di Alessandra Zambaldo

Nel 1840 la Congregazione municipale di Verona sancì la rimozione del ciclo raffigurante le Storie di Giuditta e Oloferne di Paolo Farinati situato in una sala del Collegio gesuita afferente alla chiesa di San Sebastiano, nei pressi dell’antica porta dei Leoni. Dal momento che gli imminenti lavori di ristrutturazione, finalizzati all’espansione della biblioteca comunale, prevedevano la demolizione delle pareti su cui era conservata da più di due secoli la pittura murale farinatesca, si decise di salvaguardare il fregio attraverso l’organizzazione di un’imponente campagna di rimozione. Lo stacco fu affidato a Giambattista Speri, pittore ed estrattista bresciano (Giangualano, voce «Speri, Giambattista» in Ciancabilla, Spadoni, II, 2014, p. 194) nonostante, inizialmente, la Congregazione municipale avesse richiesto l’intervento del più noto Giuseppe Zeni (Marocchi, voce «Zeni, Giuseppe» in Ciancabilla, Spadoni 2014, II, p. 199), ritenuto maggiormente competente nelle pratiche di stacco delle pitture murali. A causa della mancata risposta di Zeni, il lavoro venne dunque affidato a Speri (Gattoli, 2006, pp. 121) che procedette con lo strappo di lì a pochi mesi.

Nonostante l’assenza di una relazione di restauro, la vicenda conservativa dell’opera è ricostruibile grazie alle testimonianze riportate dalle guide storiche della città (Adami 2015, pp. 73-80).

In seguito allo strappo, i partimenti pittorici furono trasportati presso il palazzo Pompei, la prima sede del Museo Civico a Verona, ed esposti in due sale differenti. La tela raffigurante Oloferne che ordina l’assedio di Betulia (fig.1) fu infatti collocata nella prima sala terrena, mentre le restanti quattro parti – Giuditta nella tenda di Oloferne (fig.2), Gli Ebrei mettono in fuga i soldati di Oloferne (fig.3) e le due Allegorie femminili (figg. 4-5) – nella terza sala espositiva (Balladoro, Bernasconi, 1865, p. 43 n. 312- 316). Pochi anni più tardi, in occasione del nuovo allestimento post-bellico di Antonio Avena, le opere furono trasportate presso il Museo di Castelvecchio ma, già nel 1958, le tele furono ritirate, arrotolate e ricoverate nei depositi museali (Tessari, 1955, p. 57), in attesa di un doveroso restauro. Benché la necessità di un rapido intervento accomunasse l’intero ciclo, solo il partimento raffigurante Gli Ebrei mettono in fuga i soldati di Oloferne, forse il più consunto dei cinque, fu restaurato da Romano Pedrocco e Sergio Stevanato (Marini, 2005, n° 176, p. 189) nel 1979 (Tessari, 1955, p. 57). Fu in questi anni che la rilevazione di una diffusa presenza di tempera grassa sulla pellicola pittorica portò Licisco Magagnato, direttore del museo, a ipotizzare che la natura originaria dell’opera fosse quella di un dipinto su tela e non, invece, quella di un affresco (Gattoli, 2006, p. 123).

La complessità di riconoscimento dell’aspetto materico dell’opera era data sia dal cattivo stato di conservazione in cui la tela versava, sia dall’inconsueta pratica utilizzata da Speri per foderare l’intonachino strappato (Marini, 2005, n° 176, pp. 189-190).

A far luce sulla questione sono stati i risultati delle indagini non invasive effettuate sull’opera dal laboratorio Laniac dell’Università di Verona durante il più recente restauro dell’opera, realizzato dallo Studio Cristani e promosso dalla Direzione dei Musei Civici, nel corso del 2013.

Già dalla prima analisi nel visibile compiuta dai restauratori sull’opera, era emersa la presenza di frammenti di carta al di sotto della pellicola pittorica (figg. 6-9), un elemento del tutto inconsueto per un affresco riportato su tela. La presenza di questo materiale aveva, nel tempo, causato gravi danni conservativi, in quanto la diversificazione del supporto su cui la pittura era stata trasportata aveva portato a discromie evidenti della pellicola e a uno stato di degrado non omogeneo della superficie pittorica. Le parti riportate su carta risultavano infatti molto più chiare rispetto a quelle aderenti alla tela e la colla utilizzata nell’Ottocento aveva causato in molti casi la formazione di grinze che avevano messo a repentaglio l’integrità della pellicola.

La tela raffigurante l’Assedio di Betulia presentava, nel 2013, lo stato di degrado più avanzato e preoccupante (fig.10). Diverse parti della raffigurazione erano ormai scomparse a causa delle continue cadute di colore (fig.11). La relazione di restauro dello studio Cristani (Archivio del Museo di Castelvecchio, Relazione finale dell’intervento di restauro dello Studio Cristani Pierpaolo s.n.c, 2013, affresco strappato, Assedio di Betulia di Paolo Farinati, cm 178 x 740, inv. 1557-1B0901) restituisce in maniera chiara tutte le problematiche tecniche affrontate dai restauratori (fig.12), per restituire all’affresco staccato una migliore leggibilità (fig.13-15). La tela utilizzata da Speri era composta da una fibra vegetale, nello specifico la canapa, a trama semplice ad armatura a tela e costituita da tre porzioni di tessuto cucite in orizzontale, che avevano permesso di manovrare più agevolmente l’opera durante la pratica di riporto. Su gran parte della tela, all’incirca il 60%, erano stati incollati con una tenace colla animale alcuni fogli di carta di regolare formato intervallati, in alcuni punti, anche da stralci di carta di forma decisamente atipica, collocati secondo una logica casuale. La pellicola pittorica si presentava sottilissima e fragile, soprattutto in corrispondenza della presenza della carta che, sul recto, infatti, aveva subito un veloce processo di degrado, presentando numerose fessurazioni, lacune, strappi e grinze (fig.16).

Sul retro della tela di rifodero, invece, erano state applicate, in modo decisamente localizzato, alcune porzioni di tela che miravano a rinforzare le parti irrimediabilmente danneggiate della pittura. Alcuni frammenti di velatino di cotone, riscontrati sui bordi della superficie, hanno suggerito ai restauratori che questo materiale fosse stato utilizzato da Speri durante la procedura di strappo.

La polvere accumulata nei secoli e una serie di ritocchi alterati e rimasugli di colla animale avevano provocato la comparsa di alcune macchie scure che compromettevano l’omogeneità cromatica delle pitture. Dopo un’accurata analisi dei pigmenti utilizzati dal Farinati, i restauratori sono intervenuti sull’affresco utilizzando alcune spugne naturali imbevute di acqua distillata per rimuovere la patina grigiastra che soffocava la pellicola pittorica originaria. La tela, inoltre, era stata inizialmente inchiodata a un telaio che causò un’evidente piega sui margini esterni, eliminata grazie a un generale appianamento del supporto. Sono state in seguito rimosse le toppe di tessuto che erano state applicate in passato sul retro mediante un filo da imbastitura e rincollati i lembi delle fessure attraverso Akeogard. La rintelaiatura è avvenuta in seguito alla sutura dei fori lasciati dall’antica inchiodatura, incollando con Beva gel la tela originale a un nuovo supporto da rifodero ben teso e fissato, in seguito all’asciugatura, a un telaio in alluminio con cinque traverse e profilato in legno.

Come anticipato, sussisteva un complesso problema di risarcimento dell’apparato figurativo dell’opera, decisamente compromesso dalle estese cadute di colore. I restauratori scelsero di utilizzare leggerissime velature sottotono ad acquerello, rispettando i fondamentali principi di riconoscibilità e reversibilità dell’intervento. Le zone maggiormente danneggiate, interessate da spaccature del supporto cartaceo, che facevano emergere la tela grezza sottostante, sono state rese omogenee attraverso la stesura di un colore neutro che potesse accordarsi con il fondale cromatico della pittura, ma senza ricostruire le figure ormai totalmente perdute.

Le analisi compiute sui pigmenti hanno rivelato l’utilizzo di una ristretta gamma cromatica composta da ocra gialla e rossa, terre d’ombra naturale e bruciata e il bianco San Giovanni per realizzare le luminescenze e i colpi di luce sulle figure in primo piano. Le cariatidi laterali sono invece caratterizzate da pigmenti terrosi di tono grigio-verde che contrastano fortemente con i colori caldi attribuiti allo svolgimento della storia.

Sopra la pellicola pittorica era presente uno spesso strato di colla animale, steso probabilmente per rendere maggiormente coesi i due supporti utilizzati, la tela di canapa e la carta. Nel tempo, la colla aveva subito un processo di alterazione cromatica, provocando un incupimento eccessivo dei colori sottostanti e il risalto dei ritocchi apportati all’opera nei secoli. Analoga situazione si riscontra nei restanti due pannelli restaurati da Alessandra Zambaldo. La relazione del laboratorio Stevanato (Archivio del Museo di Castelvecchio, Relazione di restauro del laboratorio Stefania Stevanato. Conservazione e Restauro d’Arte, 2013, affresco strappato, Gli ebrei mettono in fuga i soldati di Oloferne di Paolo Farinati, cm 180 x 665, inv. 1731- 1B0903) riguardante la tela raffigurante Gli Ebrei mettono in fuga i soldati di Oloferne mette in luce una situazione meno complessa, soprattutto perché l’opera era stata oggetto di un intervento di restauro già nel 1979. I ritocchi e il rifodero dell’affresco giovarono all’opera soprattutto dal punto di vista della leggibilità. L’intera raffigurazione infatti aveva perso spessore, risultando decisamente appiattita e svelata. Il partimento restaurato da Zambaldo manifestava una gravosa caduta della pellicola pittorica, probabilmente causata dalla malriuscita manovra di strappo e, in parte, dalla polverizzazione del colore che non era stato ben fissato durante la prima foderatura. Il restauro degli anni Settanta, proprio per ovviare a questi problemi conservativi, aveva previsto un sommario risarcimento della superficie pittorica e un rifodero dell’opera su un supporto di lino, mediante l’utilizzo di colla pasta. Questi interventi avevano permesso di stabilizzare le condizioni della tela che sono risultate, nel 2013, decisamente buone rispetto alle altre due parti del ciclo. La pellicola si presentava ben aggrappata al supporto e la fodera di lino risultava correttamente tesa. Fu, dunque, asportata dalle restauratrici la patina grigiastra sovrastante mediante pennelli a setole morbide, con una successiva pulitura realizzata mediante spugne naturali imbevute di acqua distillata. Infine, furono apportate alcune leggere velature a sottotono per reintegrare le parti particolarmente danneggiate e restituire equilibrio ed omogeneità alla scena. L’ultimo frammento delle storie, raffigurante Giuditta nella tendda di Oloferne, rimase arrotolato nei depositi comunali fino al 2013. Se ne ha conferma dalla scheda del catalogo della mostra organizzata nel 2010 a Verona, in cui Paola Marini specifica che non fu possibile realizzare alcun confronto tra il segmento del ciclo esposto in quell’occasione e i suoi ‘compagni’ in quanto la tela risultava non accessibile (Marini, 2005, n° 176, p. 189). La relazione di restauro (Archivio del museo di Castelvecchio, Relazione di restauro del laboratorio del laboratorio Stefania Stevanato. Conservazione e Restauro d’Arte, Verona, 2013, affresco strappato, Giuditta nella tenda di Oloferne di Paolo Farinati, cm 177 x 608, inv. 1678 – 1B0902) mette in evidenza le problematiche relative alla conservazione dell’opera che ricalcano quelle già sollevate dalla relazione sull’intervento effettuato da Cristani sull’Assedio di Betulia.

La tela utilizzata per la prima foderatura risulta essere di canapa e divisa in tre parti cucite in senso orizzontale. La superficie pittorica si presenta coesa con il supporto anche se, come nel primo caso, esso presenta la presenza della carta incollata sulla tela. Il verso della tela presentava, anche in questo caso, una serie di strappi coperti da toppe di tessuto che sono state rimosse e sostituite da suture con resina acrilica e rinforzate mediante toppe di garza in fibra acrilica. Numerose microiniezioni di Tylose e Plextol hanno portato, inoltre, a una ricoesione della carta al supporto di tela. La rifoderatura dell’affresco è stata effettuata mediante la stesura di Beva gel su tessuto acrilico montato in seguito su un telaio interinale (figg. 17-18). Le velature ad acquerello a sottotono hanno permesso di risarcire le lacune presenti sulla superficie mantenendo riconoscibile le parti originali della pittura, ma restituendo equilibrio all’opera dal punto di vista estetico.

Le sovrapporte monocrome raffiguranti due figure femminili allegoriche invece, ritenute dalla critica parte del ciclo di Giuditta (Marini, 2005, n° 176, p. 189), sono state invece restaurate da Alessandra Zambaldo.

I due affreschi strappati si presentavano in pessimo stato conservativo, che ne comprometteva perfino la lettura della tecnica di realizzazione. La sottilissima pellicola pittorica presentava residui di sabbia e calce che hanno confermato l’originaria natura ad affresco. Entrambi i dipinti sono costituiti da tre frammenti di tessuto cuciti tra loro e risultavano, prima del restauro, decisamente irrigidite dal pesante strato di colla animale che ne soffocava la superficie. Numerose lacerazioni e fori aggravavano lo stato della pellicola pittorica che era soggetta a forze contrarie che ne minacciavano la corretta conservazione. L’originario formato rettangolare, inoltre, era stato ridimensionato fino a raggiungere una forma trapezoidale allungata. La tela in esubero, di cui era visibile solamente l’ordito grezzo, era stata rigirata sul telaio, causando una grande piega sul fronte dell’opera. Come nei tre frammenti più estesi, anche in questo caso si riscontrava la presenza di carta sotto lo strato superficiale di colore, non riconducibile dunque a un semplice passaggio dello strappo ma a una conseguente pratica di riporto. Sull’opera erano state inoltre apportate diverse ridipinture per risarcire i danni dello strappo malriuscito, visibili attraverso le indagini visive a luce radente e a fluorescenza UV condotte su entrambi i frammenti. Una pulitura con soluzione tampone a PH leggermente acido ha permesso di asportare lo spesso strato di colla soprastante. Le tele sono state in seguito smontate dal telaio e riportate alla loro forma originaria. Il tensionamento procurato dai telai provvisori ha permesso una pulitura omogenea e una distensione delle pieghe e delle grinze che nel tempo si erano formate a causa dell’irrigidimento dovuto alla colla stesa nell’Ottocento. Il rimontaggio su telai sagomati, effettuato dopo l’applicazione di fasce perimetrali trattate con Beva gel e applicate a caldo alle tele originali, ha mostrato come i corpi delle figure seguissero il perimetro della porta che in origine sormontavano. La pulitura ha messo in evidenza non solo le luminescenze chiare, che danno spessore alle figure, ma anche le architetture che incorniciano i due personaggi e che dovevano rendere maggiormente imponente l’uscio della stanza.

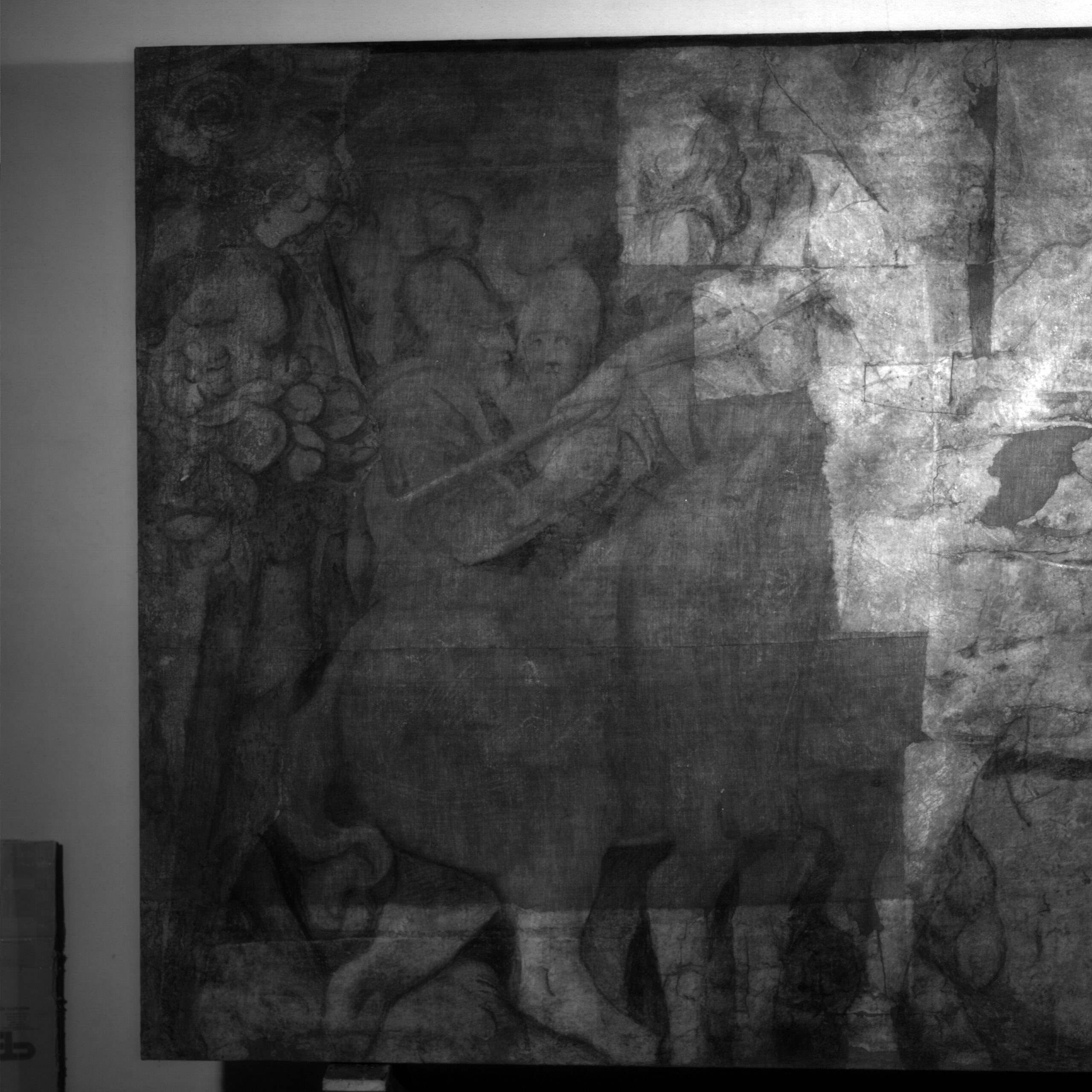

Dalle riflettografie IR, realizzate da Paola Artoni del laboratorio Laniac in sede di restauro, sono emersi alcuni dati non rilevabili in luce visibile che potrebbero spiegare la necessità di incollare i frammenti di carta alla tela di rifodero da parte di Speri.

Nell’analisi compiuta sul brano raffigurante l’Assedio di Betulia è infatti evidente la presenza di un sottile disegno preparatorio che probabilmente, durante lo strappo, era rimasto in gran parte ancorato all’intonaco (Formaggio, 2013-2014, p. 26-27). Per chiarire i risultati riflettografici fu dunque deciso di intervenire con un’analisi invasiva che potesse permettere una più specifica comprensione dei dati tecnici dell’affresco strappato.

Otto microprelievi dalla pellicola pittorica e dal supporto hanno permesso di ricostruire, attraverso lo studio stratigrafico, il processo del trasporto su tela e il posizionamento dei diversi materiali che ne costituiscono la parte superficiale. L’intervento e gli studi sono stati portati a termine da Guglielmo Stangherlin, restauratore della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo, Vicenza, e riportati nella relazione (Archivio del Museo di Castelvecchio, Indagini di laboratorio di Guglielmo Stangherlin, 1° febbraio, Verona 2013) sullo studio dei materiali compositivi dell’opera e della stratigrafia. Gli studi sulla materia prelevata sono stati effettuati secondo diverse metodologie d’indagine: lettura ottica a luce bianca e fluorescenza UV e microspettrometria all’FTIR. Da queste ultime, in particolare dai risultati delle indagini sul prelievo numero tre, emerge in maniera del tutto chiara come la carta sia parte integrante della materia costitutiva del supporto, avvalorando l’ipotesi di una particolare metodologia utilizzata dallo Speri per effettuare lo strappo. I fogli di carta si trovano effettivamente collocati tra la tela di rifodero e la pellicola pittorica, motivo per cui la pittura in alcune zone si presenta differente dal punto di vista coloristico e di tramatura del supporto. Attraverso lo studio dei prelievi 1 e 6 invece si riscontra un dato fondamentale per il riconoscimento della tecnica utilizzata dal Farinati al momento della realizzazione della pittura, che risulta eseguita mediante la tecnica del mezzo fresco. Le analisi FTIR sul secondo campione confermano la presenza di due pigmenti già rilevati da Cristani durante il restauro, l’ocra gialla e il bianco San Giovanni. Alcuni frammenti di velatino di cotone si sono invece riscontrati nel campione numero sette che testimonia la presenza dei resti della tela utilizzata da Speri per lo strappo. La gran quantità di colla animale ravvisabile nell’ottavo campione mostra invece come l’estrattista avesse tentato di risarcire i danni causati da una tecnica grossolana di stacco, utilizzando un tenace collante che avrebbe dovuto scongiurare il distaccamento della fragile pellicola pittorica dalla tela di rifodero.

Giulia Adami

Documenti:

Archivio del Museo di Castelvecchio, Relazione finale dell’intervento di restauro dello Studio Cristani Pierpaolo s.n.c., Verona 2013.

Archivio del Museo di Castelvecchio, Relazione di restauro del laboratorio Stefania Stevanato. Conservazione e Restauro d’Arte, Verona 2013.

Archivio del Museo di Castelvecchio, Indagini di laboratorio di Guglielmo Stangherlin, 1° febbraio, Verona 2013.

Bibliografia:

L. Balladoro, C. Bernasconi, Catalogo degli oggetti d’arte e d’antichità del Museo Civico di Verona, Verona 1865, p. 43 n. 312- 316; U.G. Tessari, Castelvecchio, Verona 1955, p. 57; P. Marini, schede in Paolo Farinati 1524-1606. Dipinti, incisioni e disegni per l’architettura, catalogo della mostra a cura di G. Marini, P. Marini, F. Rossi, Milano 2005, pp. 189-190, n. 176; C. Gattoli, Nuovi documenti sullo stacco degli affreschi a Verona, “Verona illustrata”, 19, 2006, pp. 121; I. Giangualano, voce «Speri, Giambattista» in L’incanto dell’affresco. Capolavori strappati, catalogo della mostra (Ravenna, febbraio – aprile 2014), a cura di L. Ciancabilla e C. Spadoni, II, 2014, p. 194; G. Marocchi, voce «Zeni, Giuseppe» in L’incanto dell’affresco. Capolavori strappati, catalogo della mostra (Ravenna, febbraio – aprile 2014), a cura di L. Ciancabilla e C. Spadoni 2014, II, p. 199; G. Adami, Le storie di Giuditta e Oloferne di Paolo Farinati: il fregio monocromo di Palazzetto Sebastiani, tesi di laurea, rel. Monica Molteni, Università di Verona a.a. 2013-2014; S. Rodella, scheda in Museo di Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi, I, Cinisello Balsamo 2018 pp.104-106, n.104.

Elenco immagini:

1. Paolo Farinati, L’assedio di Betulia.

2. Paolo Farinati, Giuditta nella tenda di Oloferne.

3. Paolo Farinati, Gli Ebrei mettono in fuga i soldati di Oloferne.

4. Paolo Farinati, Figura allegorica femminile (sovrapporta di destra).

5. Paolo Farinati, Figura allegorica femminile (sovrapporta di sinistra).

6. La riflettografia realizzata sull’Assedio di Betulia che mette in evidenza la presenza dei fogli di carta sottostanti alla pellicola pittorica.

7. La riflettografia realizzata sull’Assedio di Betulia che mette in evidenza la presenza dei fogli di carta sottostanti alla pellicola pittorica.

8. La riflettografia realizzata sul partimento raffigurante Giuditta nella tenda di Oloferne che mette in evidenza la presenza dei fogli di carta sottostanti alla pellicola pittorica.

9. La riflettografia realizzata sul partimento con Gli Ebrei mettono in fuga i soldati di Oloferne.

10. L’Assedio di Betulia prima del restauro del 2013, nello studio della ditta Cristani.

11. Un particolare del degrado della pellicola pittorica del partimento con l’Assedio di Betulia.

12. L’Assedio di Betulia prima del restauro del 2013 della ditta Cristani.

13. Un particolare dell’Assedio di Betulia durante il restauro del 2013 a cura della ditta Cristani.

14. Un particolare dell’Assedio di Betulia durante il restauro del 2013 a cura della ditta Cristani.

15. Un particolare dell’Assedio di Betulia durante il restauro del 2013 a cura della ditta Cristani.

16. Fessurazioni e distaccamenti della pellicola pittorica documentati durante il restauro.

17. Tensionamento della tela con l’Assedio di Betulia prima dell’applicazione del nuovo telaio.

18. Il nuovo telaio applicato alla tela con l’Assedio di Betulia.

19. L’opera raffigurante l’Assedio di Betulia rintelaiato durante il restauro del 2013.