Stanza delle Adunanze – Stanza delle Adunanze

Nel 1667 il Consiglio dei Sedici deliberò di far decorare le pareti del salone superiore, deputato alle assemblee del Consiglio maggiore, con un ciclo di affreschi illustranti episodi della storia di Padova. L’incarico di organizzare l’operazione fu affidato a Carlo de’ Dottori letterato dai sentimenti anti-veneziani. A lui si deve il programma iconografico e la redazione delle iscrizioni esplicative sottostanti gli affreschi.

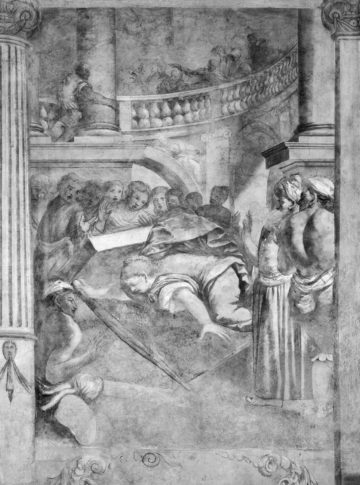

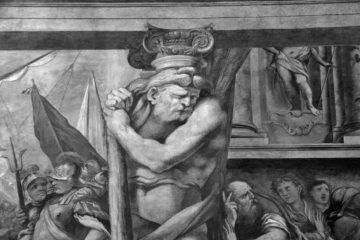

Lungo le pareti della grande Stanza delle Adunanze vennero inscenati sette episodi della storia cittadina, incorniciati da giganteschi telamoni di derivazione carraccesca e intervallati da sei finte nicchie con stutue dipinte a monocromo raffiguranti illustri padovani della storia. Elementi comuni a tutto l’ambiente sono la finta trabeazione dentellata, le finte colonne e le lesene ioniche poste agli angoli e lungo le pareti. Sotto ogni episodio, entro una ricca cornice a monocromo, si trovano le cartelle con iscrizioni relative alle storie e ai protagonisti dipinti. Le iscrizioni sono in gran parte perdute o lacunose. Autore degli affreschi è Pietro Antonio Torri, allievo di Francesco Albani a Bologna. Specialista in finte architetture in questa impresa databile ai primi anni sessanta del Seicento non si limita solo alle quadrature ma esegue anche le parti figurate.

Il ciclo pittorico si apre sulla parete orientale con una decorazione a finta tapezzeria, sormontato da un ricco cartouche con in mezzo il leone marciano. Al centro è collocato il dipinto a olio raffigurante la Commemorazione dell’ambasceria dei padovani per l’elezione del doge Nicolò Sagredo, eseguito nel 1675 da Giulio Cirello. Sulla stessa parete, a sinistra della tapezzeria dipinta, si trova una finta statua all’interno di una nicchia affrescata raffigurante Tito Livio. Sulla destra, raffigurato con corazza, Lucio Pediano, protagonista di un episodio dei Punica di Silio Italico. Sulla parete meridionale, sopra due porte, sono presenti due finti busti e sono raffigurate tre scene separate da telamoni rappresentanti probabilmente quattro delle dodici fatiche di Ercole. Il primo dei due busti a sinistra, raffigura Lucio Arrunzio Stella, poeta e uomo politico padovano di età Flavia. Il secondo busto a destra, rappresenta Valerio Flacco, poeta di età flava autore degli Argonautica. Tra le due porte la prima scena figurata tra i telamoni è Antenore dà il nome a Padova o la Fondazione di Padova. La scena successiva raffigura la Battaglia contro il re Cleonimo. Il riquadro seguente raffigura il Suicidio di Trasea Peto, filosofo e uomo politico padovano condannato a morte da Nerone.

La parete occidentale, in corrispondenza di via Monte di Pietà, rappresenta due scene cruente separate da una finestra: il Suicidio di Arria e il Suicidio di Bianca de’ Rossi.

Sulla parete settentrionale della sala, in corrispondenza della facciata scandita da trifora centrale e da due bifore laterali, sono raffigurate due finte statue alle estremità. Ai lati della trifora sono invece dipinti due episodi di storia padovana che chiudono il ciclo pittorico. Nella finta nicchia di sinistra, il primo personaggio togato con un libro in mano, è Giulio Paolo, giureconsulto di età severina che si credeva fosse padovano. La scena seguente, non identificata, potrebbe intitolarsi la Grandezza di Padova. L’episodio successivo viene riconosciuto come la Fedeltà dei servi padovani.

Il ciclo è un’esaltazione delle virtù degli antichi uomini e donne illustri della città fondata da Antenore, in cui gli “uomini e donne celebri” fungono da exempla per l’operare del presente.

Andrea Chiocca

G. Moschini, Guida per la città di Padova all’amico delle Belle Arti, Venezia 1817, 201; E. Girardi, Gli affreschi della Gran Guardia, in «Padova e il suo territorio», IV, 17, 1989, pp.16-21; F. Pellegrini, La fortuna del mito di Antenore nella cultura padovana dal Cinquecento all’Ottocento, in Padova per Antenore, Atti della Giornata di Studio a cura di G. Zampieri (Padova, 14 dicembre 1989), Padova 1990, pp. 269-271; V. Mancini, in Da Padovanino a Tiepolo. Dipinti dei Musei Civici di Padova del Seicento e del Settecento, catalogo della mostra a cura di D. Banzato, A. Mariuz, G. Pavanello (Padova, Museo Civico agli Eremitani), Milano 1997, pp. 166-168, cat. 79; P.Patrone, La decorazione pittorica seicentesca nei palazzi di Padova, tesi di laurea, rel. A. Mariuz, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, 1998-1999, p. 67; P.L. Fantelli, Padova 1650-1700, in La pittura nel Veneto. Il Seicento, a cura di M. Lucco, I, Milano 2000, p. 163; P.L. Fantelli, Torri, Pietro Antonio, in La pittura nel Veneto. Il Seicento, a cura di M. Lucco, II, Milano 2001, p. 881; R. Lamon, La Loggia del Consiglio, Padova 2010, p. 47; A. Pasquali, Loggia del Consiglio o della Gran Guardia, in Affreschi nei palazzi di Padova. Il Sei e Settecento, a cura di V. Mancini, A. Tomezzoli, D. Ton, Verona 2018, pp. 163-169.

Loggia del Consiglio o della Gran Guardia

Loggia del Consiglio o della Gran GuardiaPadova

Elenco immagini:

Pietro Antonio Torri, Fondazione di Padova

Pietro Antonio Torri, Suicidio di Trasea Peto.

Pietro Antonio Torri, Suicidio di Arria.

Pietro Antonio Torri, Suicidio di Bianca de’ Rossi.

Pietro Antonio Torri, Telamone.