Palazzo Contarini, poi Congregazione dei poveri infermi e vergognosi, poi Pisani, poi Pisani-De Lazara, oggi sede dell’Istituto Maria Ausiliatrice

Dopo essere stato proprietà del patrizio Dionisio Contarini (Gullino 1984, p. 79) e successivamente sede della Congregazione dei poveri infermi e vergognosi, il palazzo venne acquistato nel 1647 dal procuratore di San Marco Francesco Pisani. Giudicato “non più usabile decentemente” l’edificio, Pietro Vettor Pisani (procuratore anch’egli) decise poi, al tramonto del 1782, di affidare i lavori di ristrutturazione del complesso all’architetto veneziano Gian Antonio Selva.

Il Selva si adoperò in un recupero dei canoni classicisti, assoluta novità nel panorama architettonico padovano: il progetto prevedeva due corpi principali, il primo dei quali affacciato sul Bacchiglione: una corte interna lo separava dal secondo corpo, il cui prospetto dava su un giardino all’italiana. I lavori procedettero molto in fretta e vennero conclusi entro il 1783, ma spese di ammodernamento sono documentate fino al 1796 (Ivi, p. 313).

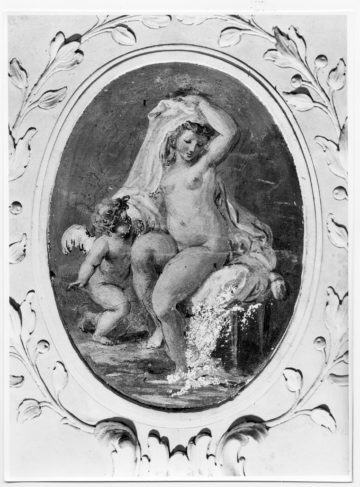

L’abate Giuseppe Gennari, oltre ad aver documentato la chiusura dei lavori nelle sue Notizie giornaliere (Notizie, 1739-1800, ed. 1982-1984, I, 1982, p. 281), testimonia che in facciata dovevano campeggiare “sopra le finestre del I ordine alcune Favole a chiaroscuro, dipinte da Pietro Novello veneziano, e una fascia al di sotto lavorata alla greca e il rimanente a terra tutto a bozze”. I monocromi del Novelli, autore anche della decorazione interna dell’edificio, sono oggi spariti: il restauro di Gabriele Benvenisti, eseguito nel 1880, ha visto la sostituzione delle “Favole” presenti sul prospetto del Bacchiglione con una serie di timpani, intervento accompagnato dall’aggiunta di fasci di pilastri e terrazze che ancor’oggi incorniciano le porte d’entrata (Bassi 1941, p. 276).

Mantiene ancora i caratteri voluti dal Selva la facciata del secondo corpo, ispiratosi al palladiano palazzo Chiericati in Vicenza (Ivi, p. 277), con due ordini di colonne su una balaustra e un pronao poligonale verso il giardino. Se il progetto originale prevedeva a copertura del salone principale un tiburio, questo venne sostituito in fase di realizzazione da un corpo ottagonale (probabilmente su richiesta del padrone di casa, Ibidem).

Napoleone Pietrucci (1858, p. 239) cita il padovano Lorenzo Sacchetti come partecipante alla decorazione del palazzo, ma non è stato possibile individuare nelle pitture superstiti l’intervento del pittore.

Nel XIX secolo, in seguito al matrimonio di Cornelia Pisani con il conte Francesco De Lazara (ultimo podestà di Padova sotto la dominazione austriaca), il palazzo prese il nome di Pisani-De Lazara e rimase in possesso della famiglia sino al 1914, anno in cui divenne sede dell’Istituto scolastico Maria Ausiliatrice.

Emanuele Principi

N. Pietrucci, Biografia degli artisti padovani, Padova 1858; E. Bassi, Contributi a Giannantonio Selva, in “Le Arti”, III, fasc. IV, 1941, pp. 274-278; G. Gennari, Notizie, 1739-1800, ed.1982-1984, I, 1982, p. 281; G. Gullino, I Pisani Dal Banco e Moretta: storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro vicende patrimoniali tra 1705 e 1836, Roma 1984; C. Lo Giudice, Palazzo Pisani-De Lazara, in “Affreschi nei palazzi di Padova. Il Sei e Settecento”, a cura di V. Mancini, A. Tomezzoli, D. Ton, Verona 2018, pp. 339-351.