Facciata della chiesa di San Fermo Maggiore, tomba di Aventino Fracastoro

Città:

Verona

Provenienza:

Facciata della chiesa di San Fermo Maggiore, tomba di Aventino Fracastoro

Autore:

Altichiero da Zevio e bottega

Titolo:

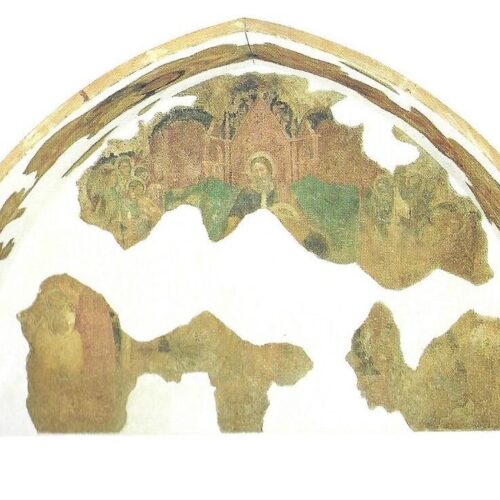

1. Incoronazione della Vergine, pittura murale staccata, 155 x 250 cm, inv. 25593-1B3791

2. Quattro busti di profeti (nel sottarco), pittura murale staccata, 155 x 250 x 83 cm, inv. 25593-1B3791

Museo di Castelvecchio

Restauri:

1958 stacco a cura di Ottemi Della Rotta

1958 restauro di Ottemi Della Rotta

Gli affreschi decoravano la tomba di Aventino Fracastoro, medico di Cangrande I della Scala, collocata sulla facciata della chiesa di San Fermo Maggiore, a sinistra del portale. Il monumento funebre, un’edicola a sesto acuto sorretta da alcune colonne, venne edificato nel 1385. Sopra il sarcofago è rappresentato il defunto, disteso, mentre su un lato a bassorilievo sono raffigurati degli stemmi e un’immagine di Maria in trono. L’Incoronazione della Vergine decorava la lunetta sopra la tomba, mentre nei sottarchi si trovavano i Quattro busti di profeti (cfr. Ericani 2010, pp. 75-76, cat.38; figg.1-2).

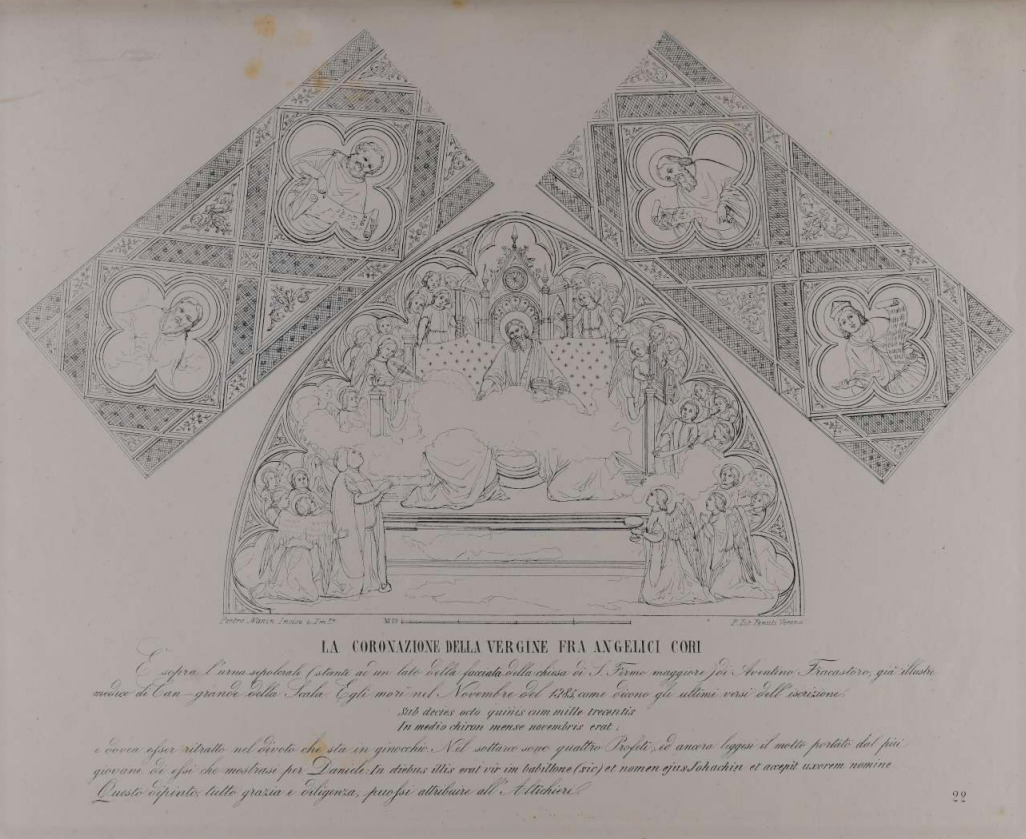

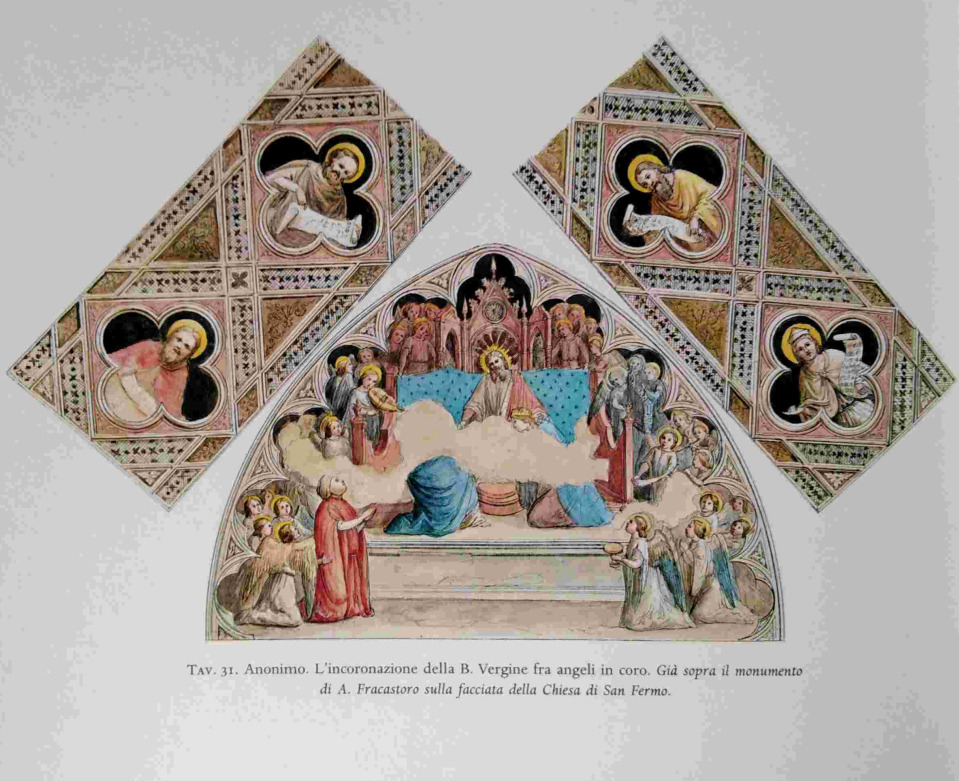

Gli affreschi vengono menzionati per la prima volta nel 1803 da Saverio Dalla Rosa: «nella volta di un sepolcro si vedono bellissime figure, e testine d’un colorito pastoso, e fresco, particolarmente quella del Salvatore nel mezzo» (Dalla Rosa 1996, p.77). Nel corso dell’Ottocento altri studiosi li ricordano, descrivendo la facciata della chiesa. Nel 1825 Bennassuti afferma: «veggonsi in nicchia pitture a fresco […] soprastanti ad un sarcofago di Aventino Fracastoro» (Bennassuti 1825, p.82). Qualche anno più tardi Rossi definisce le pitture «graziose e piene di espressione» (Rossi 1854, p.145), mentre Bernasconi le attribuisce ad Altichiero (Bernasconi 1864, p.216). È Nanin a riprodurre per la prima volta gli affreschi all’interno della raccolta di Disegni di varie dipinture a fresco che sono in Verona pubblicata nel 1864 (Nanin 1864, p.22; fig.3). Nella litografia le pitture appaiono piuttosto ben conservate. Nel sottarco si legge ancora la frase sorretta dal profeta più giovane, identificato in Daniele; i cartigli degli altri profeti, invece, sono illeggibili e una lacuna investe la lunetta sottostante. Nanin riesce tuttavia ad interpretare correttamente l’affresco, riconoscendo in esso una raffigurazione dell’Incoronazione della Vergine. Nel 1864 la tomba di Aventino Fracastoro viene immortalata anche in una fotografia scattata da Maurizio Lotze (fig.4); le pitture, tuttavia, sono poco visibili.

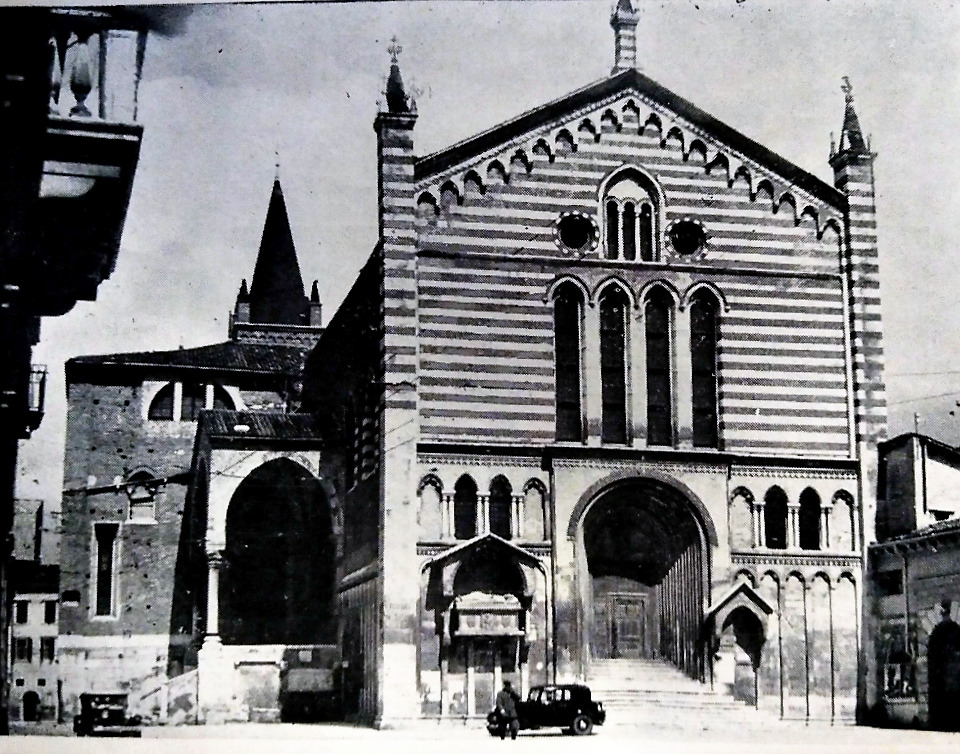

Dopo cinque anni gli affreschi sono già «in parte guasti» (Giro 1869, p.150) e nel 1898 «deperiti» (Belviglieri 1898, p.150) e diventa sempre più difficile identificarne il soggetto. Simeoni riconosce la figura del Padre Eterno in trono (Simeoni 1909, p.243), mentre Vavalà propone di considerare l’intera scena una Trinità con Santi e devoti (Vavalà 1926, p.366). L’ultima fonte che ricorda le pitture all’esterno della chiesa è la guida di Perez Pompei del 1954 (Perez Pompei 1954, p.65; fig.5); nella lunetta ormai sono visibili solo pochi resti.

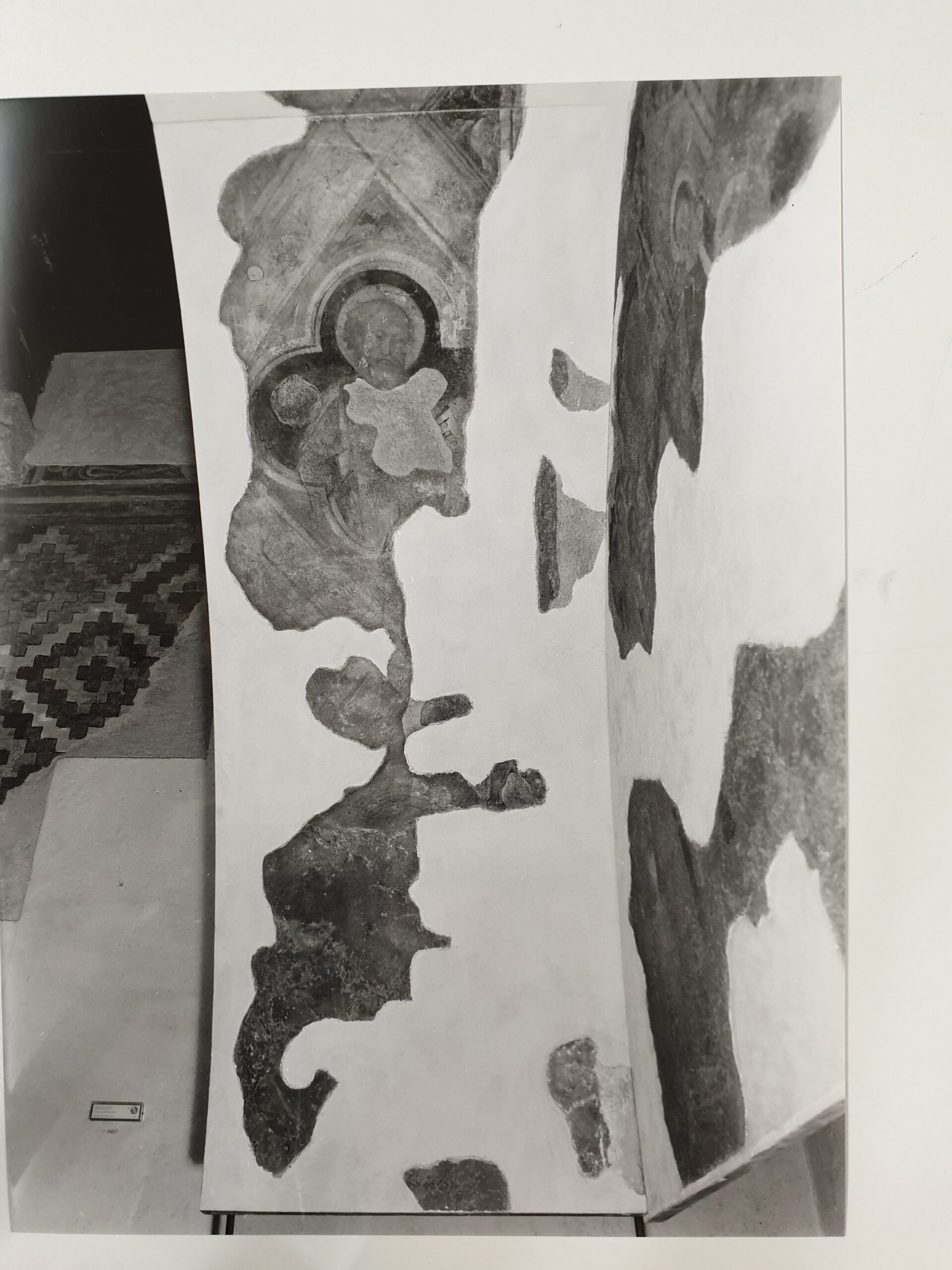

Nel 1958 gli affreschi vengono strappati e trasferiti nel Museo di Castelvecchio. L’operazione liberò tre strati di sinopie (cfr. Ericani 2010, pp. 76-77, cat.39), che furono salvate ed esposte insieme alle pitture nella mostra “Da Altichiero a Pisanello”. L’incarico venne affidato all’esperto Ottemi della Rotta, che nel preventivo del 20 marzo 1958 propose di costruire «tre telai in legno di abete, uno per la parete di fondo, ad angoli resi mobili da tenditori metallici a vite, e due per il sottarco, ad angoli fissi e tamburati con foglio di legno di compensato» (Napione 2014, p.256, cat.85); gli strati pittorici, poi, sarebbero stati applicati sui telai con colle resistenti. L’esposizione delle pitture venne concordata con Carlo Scarpa, incaricato in quegli anni di riallestire il Museo di Castelvecchio. Il telaio di legno, su cui si trovavano montati gli affreschi, venne appeso al soffitto con i tipici tondini di ferro utilizzati dall’architetto veneziano, mentre i pannelli con le sinopie vennero esposti uno accanto all’altro. L’allestimento, progettato per la mostra, entrò a far parte poi del percorso museale (fig.6-8).

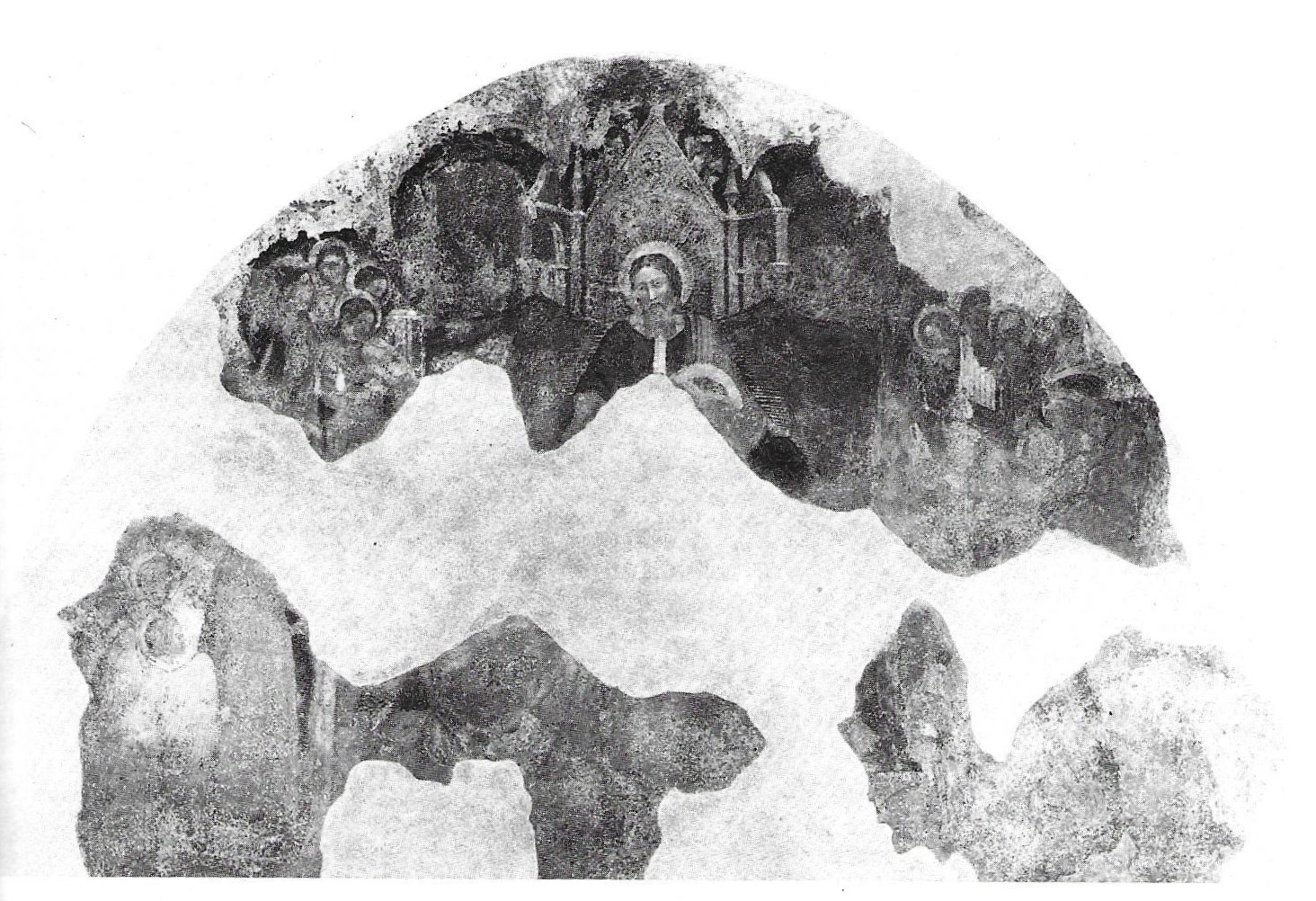

In quest’occasione gli affreschi furono anche restaurati. Nonostante le rovinose condizioni in cui si trovava lunetta, il restauro ne migliorò la visibilità. Nel catalogo della mostra Magagnato, riprendendo l’interpretazione che aveva dato Nanin, riconosce nella scena centrale un’Incoronazione della Vergine (Magagnato 1958, pp.15-16, cat.16). L’affresco, tuttavia, venne giudicato guastissimo, mentre l’attenzione della critica si concentrò sulle sinopie, considerate una delle sorprese più gradite della mostra.

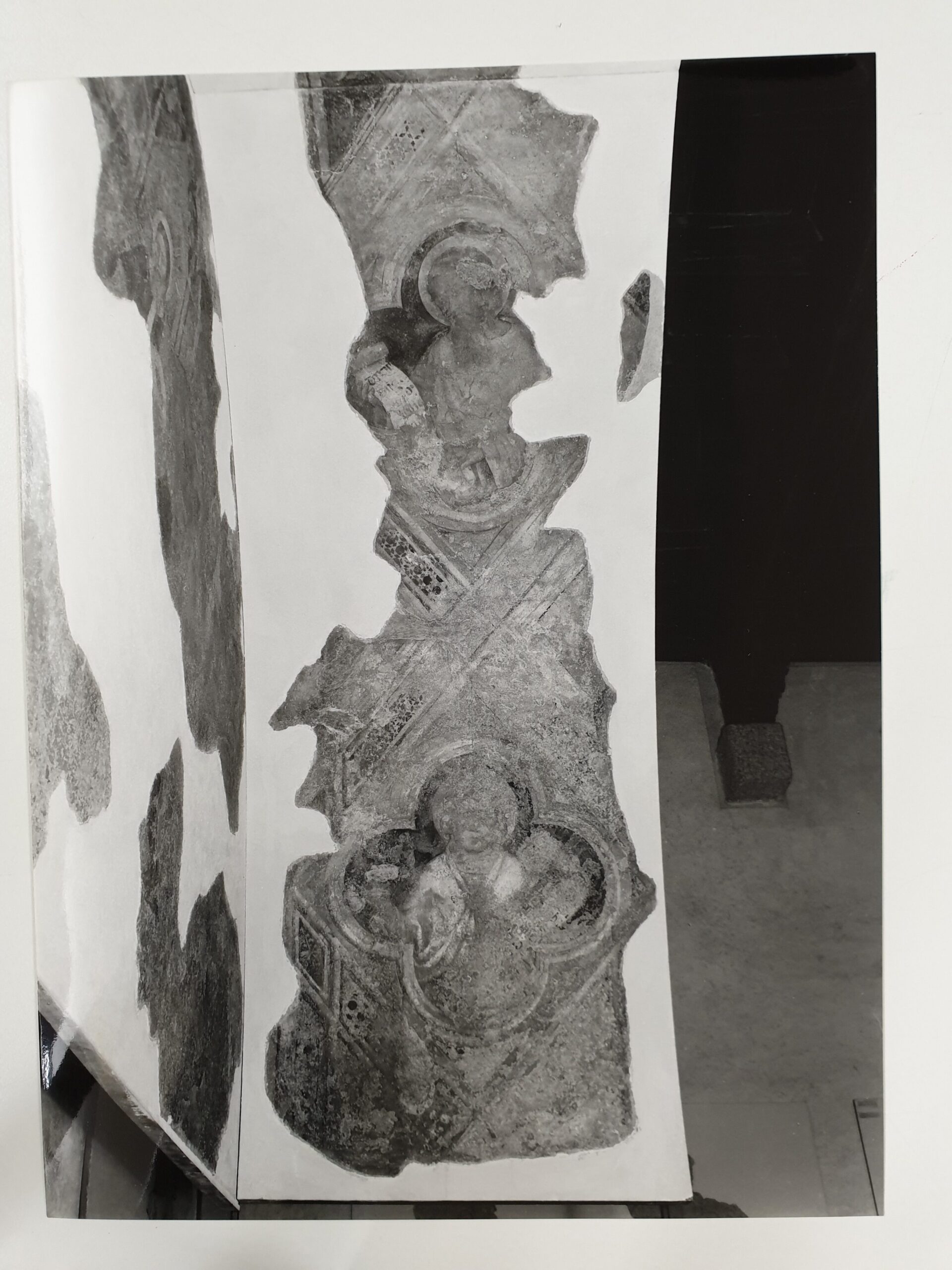

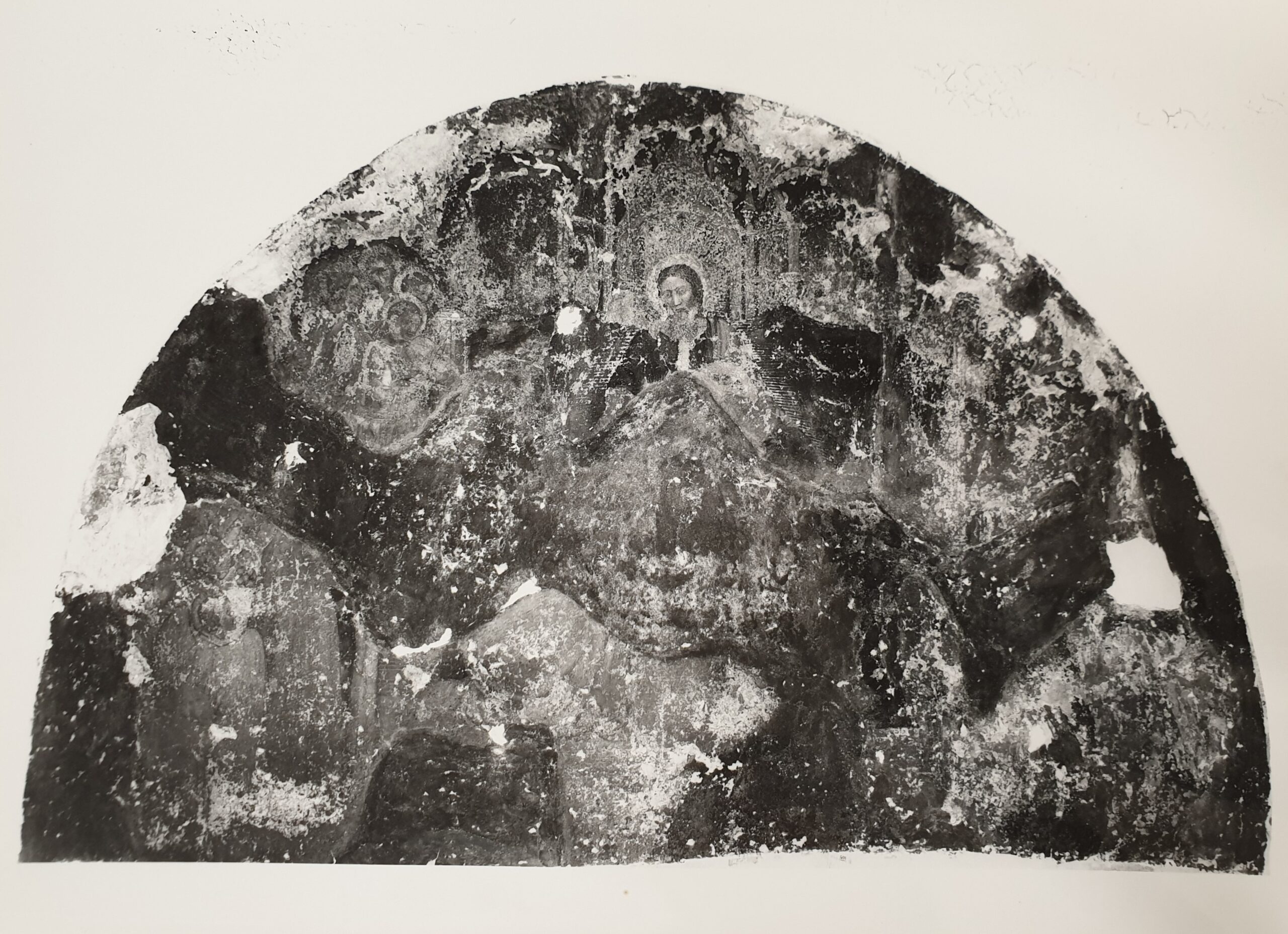

Una fotografia scattata prima del restauro mostra il cattivo stato di conservazione in cui si trovava l’Incoronazione della Vergine (fig.9). La superficie era particolarmente scura e rovinata. I danni, causati dall’esposizione alle intemperie e dal successivo stacco, avevano provocato lacune e cadute di pellicola pittorica. Con il trascorrere del tempo si era estesa l’ampia lacuna al centro della lunetta, documentata da Nanin nel 1864. Le uniche figure parzialmente visibili erano Dio Padre ed alcuni angeli sulla sinistra. In seguito al restauro, nonostante l’aspetto piuttosto frammentario dell’affresco, alcuni dettagli furono apprezzati per la prima volta dai critici, come la costruzione del trono con pinnacoli e guglie ed il colore, ricco di sfumature (figg.10-14).

Nel 1983 Schweikhart pubblica Lo Splendore della Verona affrescata, con all’interno la versione acquerellata della litografia di Pietro Nanin (Schweikhart 1983, p.84, tav.31; fig.15). I quattro profeti appaio integri, mentre la lunetta è attraversata da un’estesa lacuna. Dio Padre è seduto in trono; alle sue spalle degli angeli sostengono il tendaggio che chiude la composizione. Della Vergine è visibile il viso, già incoronato; il corpo è inginocchiato davanti a Cristo, di cui invece non si conserva il volto. La lacuna investe anche alcuni angeli che si trovano ai lati della scena.

Nel 1988 gli affreschi vennero esposti nella mostra “Gli Scaligeri 1277-1318”. Nel catalogo Pietropoli propone di interpretare la scena raffigurata nella lunetta come una rappresentazione della «Vergine già incoronata che intercede, con l’aiuto dell’Eterno che le pone la mano sulla spalla, presso il figlio per il defunto inginocchiato in basso a sinistra» (Pietropoli 1988, p.546; fig.16); un’iconografia che si afferma negli ultimi tre decenni del Trecento in ambito veronese e padovano. Pietropoli raccoglie anche i giudizi espressi dalla critica fino a quel momento e attribuisce gli affreschi ad un artista veronese della fine del XIV secolo o dell’inizio del XV.

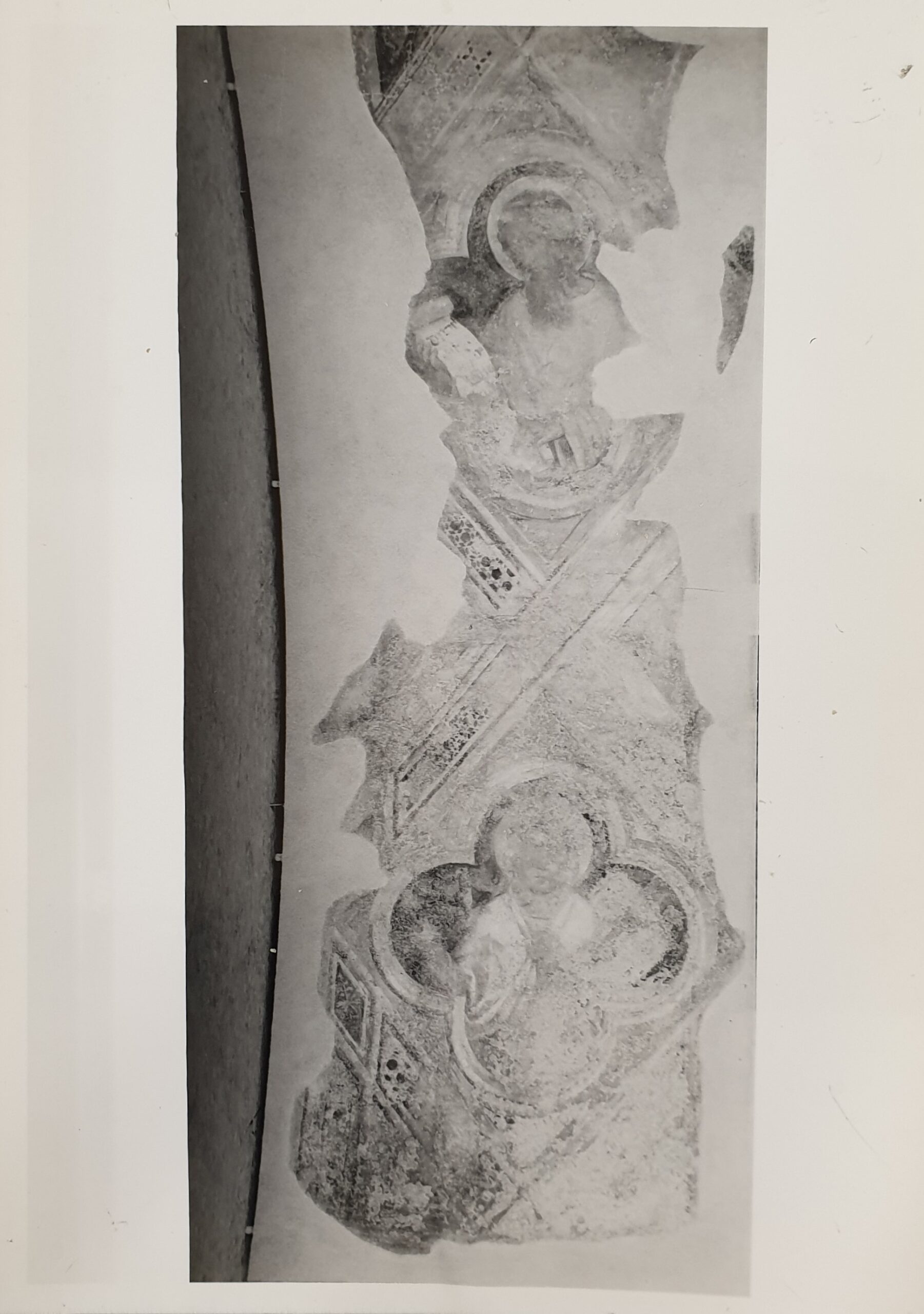

Nel 1991 gli affreschi sono documentata nella X sala del Museo di Castelvecchio (Marinelli 1991, p.27). Le cattive condizioni in cui si trovano le pitture rendono difficile interpretare completamente l’iconografia rappresentata: non è infatti possibile determinare se la Vergine sia incoronata solo dal Padre o anche dal Figlio (Richards 2000, p.245). Oggi gli affreschi sono esposti nella reggia di Castelvecchio, nella seconda stanza al primo piano e vengono attribuiti dalla critica alla cerchia di Altichiero. Presentano numerose ripassature a secco. Dei quattro profeti, solo tre sono parzialmente leggibili.

Lia Passarini

Bibliografia:

G. Belviglieri, Guida alle chiese di Verona, Verona 1898, p.150; G. Bennassuti, Guida della città di Verona e cenni intorno alle cose più notabili della sua provincia, Verona 1825, p.82; C. Bernasconi, Studj sopra la storia della pittura italiana dei secoli XIV e XV, e della scuola pittorica veronese dai medj tempi fino a tutto il secolo XVIII, Verona 1864, p.216; C.S. Dalla Rosa, Catastico delle Pitture e Scolture esistenti nelle Chiese, e Luoghi Pubblici situati in Verona [1803-1804], BCVr, ms 1008, edizione a cura di S. Marinelli e P. Rigoli, Verona 1996, p.77; L. Giro, Sunto della storia di Verona politica, letteraria ed artistica dalla sua origine all’anno 1866 con riferimento a quella generale d’Italia susseguito da una guida per esaminare i principali monumenti e le cose più pregevoli di detta città, 2 voll., Verona 1869, p.150; L. Magagnato, Da Altichiero a Pisanello, catalogo della mostra, Venezia 1958, pp. 15-16, cat.16, tavv. XXIIIa-XXIVa; S. Marinelli, Castelvecchio a Verona, Milano 1991, p.27; P. Nanin, Disegni di varie dipinture a fresco che sono in Verona, Verona 1864, n.22; E. Napione, scheda in L’incanto dell’affresco: capolavori strappati, a cura di L. Ciancabilla e C. Spadoni, Ravenna 2014, vol.1, pp. 256-257, cat.85; F. Pietropoli, scheda in Gli Scaligeri 1277-1387, catalogo della mostra, a cura di G.M. Varanini, Verona 1988, pp. 545-547; C. Perez Pompei, La chiesa di S. Fermo Maggiore, Verona 1954, p.65; J. Richards, Altichiero. An Artist and his Patrons in the Italian Trecento, Cambridge 2000, p.245; G.M. Rossi, Nuova Guida di Verona e della sua Provincia, Verona 1854, p.145; E. Sandberg Vavalà, La pittura veronese del Trecento e del primo Quattrocento, Verona 1926, p.366; G. Schweikhart, scheda in Lo Splendore della Verona affrescata nelle tavole di Pietro Nanin del 1864. Facsimile dell’unica raccolta colorata con itinerari immaginari narrati da Nino Cenni e uno studio sugli affreschi e i loro autori di Gunter Schweikhart, Verona 1983, p.168, tav.31; L. Simeoni, Verona. Guida storico-artistica della Città e Provincia, Verona 1909, pp. 242-243.

Elenco immagini:

1. Incoronazione della Vergine, fotografia delle odierne condizioni conservative.

2. Quattro busti di profeti (nel sottarco), fotografia delle odierne condizioni conservative.

3. Litografia pubblicata da Pietro Nanin all’interno della raccolta Disegni di varie dipinture a fresco che sono in Verona, 1864.

4. Stampa all’albumina realizzata da Maurizio Lotze, 1864 circa.

5. Fotografia della facciata della Chiesa di San Fermo Maggiore, pubblicata nella guida di Perez Pompei, 1954.

6. Dettaglio dell’allestimento degli affreschi.

7. Dettaglio dell’allestimento del sottarco.

8. Dettaglio dell’allestimento del sottarco.

9. Fotografia della lunetta prima del restauro eseguito da Ottemi Della Rotta nel 1958.

10. Fotografia della lunetta dopo al restauro eseguito da Ottemi Della Rotta.

11. Dettaglio della lunetta dopo il restauro eseguito da Ottemi Della Rotta.

12. Dettaglio del sottarco in una fotografia storica.

13. Dettaglio del sottarco in una fotografia storica.

14. Dettaglio di un profeta in una fotografia storica.

15. Tavola acquerellata, pubblicata da Schweikhart ne Lo Splendore della Verona affrescata, 1983.

16. Fotografia della lunetta pubblicata nel catalogo della mostra Gli Scaligeri 1277-1387, 1988, p.547.